Oem задвижка из нержавеющей стали

Если брать OEM-задвижки из нержавейки — тут вечно путаница между 'нержавеющая сталь' и 'химически стойкая сталь'. На деле даже AISI 304 может начать цвести в хлорсодержащей среде, а заказчики потом кивают на сертификаты. У нас на объекте в Татарстане как-то поставили партию с маркировкой 316L, а через полгода на штоках появились точечные поражения. Разбирались — оказалось, поставщик сэкономил на легировании молибденом.

Технологические ловушки при литье корпусов

На производстве ООО Кеке Групп в Цинтяне видел, как при литье корпусов задвижек уходили от классического песчаного литья к точному литью по выплавляемым моделям. Разница в пористости — при гидроиспытаниях под 40 бар даже микроскопические раковины в зоне уплотнения дают течь. Как-то пришлось брать эндоскоп и просвечивать седловые поверхности — на третьей партии нашли свищ, который не фиксировался стандартным тестом.

Толщина стенки корпуса — отдельная история. По ГОСТ 33260 допустимы отклонения ±1.5 мм, но для химических производств это критично. Помню, для 'Казаньоргсинтеза' делали задвижки с запасом по стенке 2 мм сверх нормы — технологи упёрлись, мол, перерасход стали. Зато после двух лет в среде с примесями хлора фланцы остались без деформаций.

Термообработка после литья — многие недооценивают скорость охлаждения отливок. Если торопиться — возникают остаточные напряжения. Как-то на запуске линии в Лунване специально замедляли процесс до 12 часов вместо стандартных 8. Ресурс повысился на 15%, но себестоимость подскочила. Пришлось искать компромисс через двухступенчатый отжиг.

Проблемы совместимости уплотнений

С графитовыми уплотнениями вечная головная боль — при температурах ниже -30°C они теряют эластичность. Для Арктических проектов перешли на фторкаучуки, но там свой подводный камень: при контакте с некоторыми спиртами происходит внезапное вспучивание. В прошлом году на одном из НПЗ в Омске из-за этого простояли сутки — ремонтировали обвязку.

Клинкетные задвижки с выдвижным шпинделем — казалось бы, классика. Но как-то при монтаже на углехимическом заводе не учли вибрацию от насосов — через месяц сальниковое уплотнение начало 'потеть'. Пришлось переделывать под сильфонное уплотнение, хотя изначально заказчик экономил. Теперь всегда советую закладывать запас по циклу срабатывания — минимум 20% сверх паспортных значений.

Интересный случай был с Oem задвижка из нержавеющей стали для пищевого производства — там требовалась полировка до Ra 0.8 мкм. Технологи из ООО Кеке Групп предложили электрохимическую полировку вместо механической, но столкнулись с проблемой равномерности блеска на сложных поверхностях. Выход нашли через катодные маски — но это добавило три дополнительных операции в процесс.

Монтажные нюансы которые не увидишь в чертежах

При обвязке трубопроводов часто забывают про компенсацию теплового расширения. На ТЭЦ под Красноярском как-то смонтировали задвижки на жестких подвесах — после первого же пуска погнуло шпиндели. Теперь всегда смотрим паспорт температурных режимов и рекомендуем скользящие опоры.

Болтовые соединения фланцев — отдельный разговор. По старинке затягивают тарированным ключом, но для нержавеющих шпилек нужен контроль момента + угол доворота. Как-то на объекте в Уфе перетянули шпильки — через три месяца получили межкристаллитную коррозию в зоне резьбы. Теперь используем гидронатяжители с записью диаграмм.

Сборка затвора с седлом — тут тонкость в юстировке. Даже при идеальной обработке нужна притирка на месте. Помню, для АЭС в Ленинградской области делали селективную сборку — подбирали пары затвор-седло с зазором 5-7 мкм. Доработали технологию, но это увеличило время сборки на 30%.

Контроль качества на месте

Ультразвуковой контроль сварных швов — многие ограничиваются стандартными зонами, но мы дополнительно проверяем переходы от фланца к корпусу. Как-то в партии для нефтепровода нашли трещины в зоне термовлияния — спасли от потенциальной аварии. Сейчас внедрили фрактографический анализ для спорных случаев.

Испытания на герметичность — тут важно не только давление, но и среда. Воду используем только для предварительных тестов, а для ответственных объектов переходим на инертный газ с детектором течей. Особенно для криогенных применений — там малейшая негерметичность приводит к обледенению.

Метрология — бич многих производств. На площадке в Цинтяне видел, как калибровку мерительного инструмента проводили раз в квартал, хотя для прецизионной обработки нужно чаще. После случая с браком по конусности седловых поверхностей перешли на ежемесячную поверку.

Логистика и хранение

Упаковка для морских перевозок — казалось бы, мелочь. Но как-то партия для Владивостока пришла с точечной коррозией из-за конденсата в трюме. Теперь используем силикагелевые поглотители и вакуумную пленку — дороже, но надежнее.

Маркировка — под воздействием УФ-излучения даже стойкие краски выцветают. Для оборудования в Средней Азии перешли на лазерную гравировку — держится при любых температурах. Хотя сначала были опасения по поводу возникновения коррозионных язв — но после испытаний в солевом тумане риск исключили.

Складской ротацион — важнее чем кажется. Как-то нашли задвижки двухлетней выдержки с залипшими клинкетами. Теперь ведем жесткий учет по FIFO и раз в полгода проворачиваем шпиндели на всех изделиях длительного хранения.

Выводы которые не найдешь в учебниках

Работая с Oem задвижка из нержавеющей стали, понял — главное не соблюдение стандартов, а понимание физики процессов. Технологи ООО Кеке Групп как-то показали статистику отказов: 70% проблем возникают не из-за нарушений ТУ, а из-за неучтенных рабочих режимов.

Сейчас при подборе всегда запрашиваю не только параметры среды, но и историю эксплуатации аналогичного оборудования. Часто оказывается, что реальные нагрузки в 1.5-2 раза превышают расчетные. Особенно это касается циклических нагрузок — усталостные разрушения проявляются позже гарантийного срока.

Перспективы вижу в адаптивных системах — например, задвижки с датчиками нагрузки на шпинделе. Пилотный проект такой системы тестировали на одном из заводов в Лишуе — пока дорого, но диагностика стала точнее. Возможно, через пару лет это станет стандартом для ответственных объектов.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

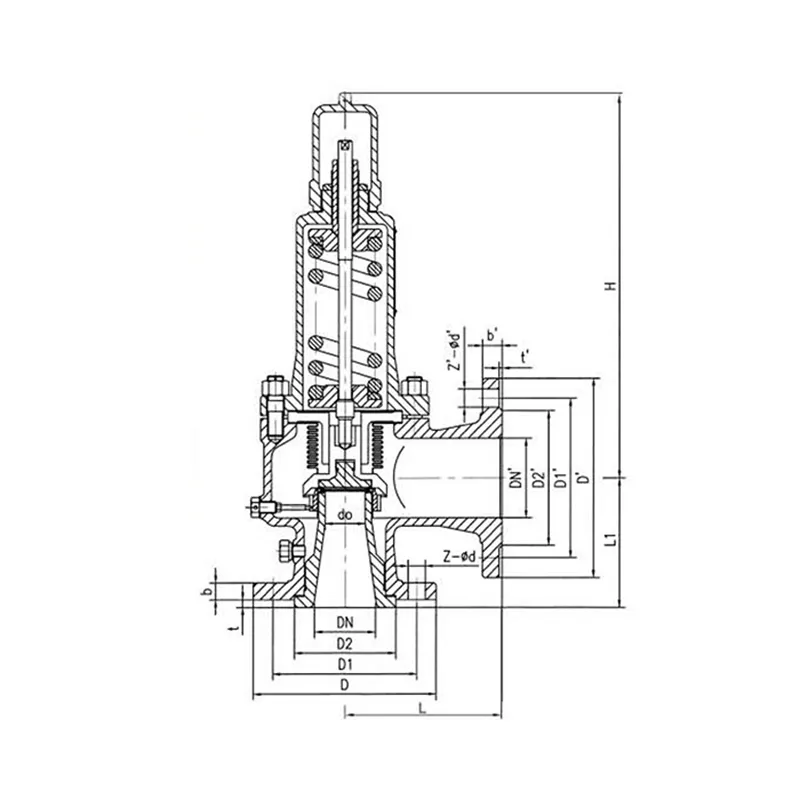

Закрытый пружинный низкоподъемный предохранительный клапан

Закрытый пружинный низкоподъемный предохранительный клапан -

Кран шаровой с плавающим фланцем Q416419B41F-16CP

Кран шаровой с плавающим фланцем Q416419B41F-16CP -

Фланцевый поворотный клапан ANSI

Фланцевый поворотный клапан ANSI -

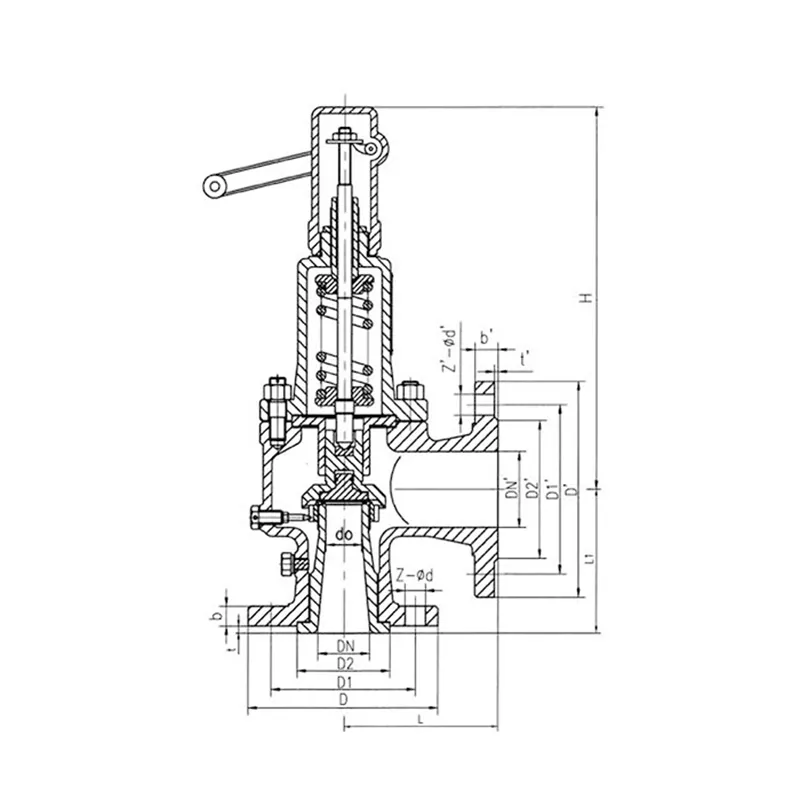

Закрытый пружинный полнопроходной предохранительный клапан

Закрытый пружинный полнопроходной предохранительный клапан -

Плунжерный запорный клапан UJ41HY

Плунжерный запорный клапан UJ41HY -

Обратный предохранительный клапан

Обратный предохранительный клапан -

Главный предохранительный клапан

Главный предохранительный клапан -

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA42C, класс точности 1 фунт

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA42C, класс точности 1 фунт -

Вертикальный обратный клапан двойного назначения типа H41S

Вертикальный обратный клапан двойного назначения типа H41S -

Шаровой кран из кованой стали

Шаровой кран из кованой стали -

Высокотемпературный шаровой кран QQ41M

Высокотемпературный шаровой кран QQ41M -

Предохранительный клапан полного подъема типа A44C класса Pound

Предохранительный клапан полного подъема типа A44C класса Pound

Связанный поиск

Связанный поиск- Пружинный предохранительный клапан цена

- Oem предохранительный запорный клапан

- Высококачественный предохранительный клапан для компрессоров

- Шаровые краны бабочка цена

- Oem задвижка шиберная ножевая со штурвалом

- Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая заводы

- Задвижка производитель

- Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем производители

- Кран шаровой стандартнопроходной фланцевый производитель

- Задвижка с клиновым затвором цена