Шиберная ножевая задвижка с пневмоприводом заводы

Когда говорят про шиберные ножевые задвижки с пневмоприводом, сразу вспоминаются десятки заводских проектов, где мы годами отрабатывали схемы обвязки. Многие до сих пор путают их с обычными задвижками, хотя принцип отсечения тут совсем другой — ножевой механизм требует точного расчёта усилий, иначе либо клинит, либо подтёки. В 2018-м на одном из нефтехимических объектов в Омске как раз из-за этого пришлось переделывать узлы крепления пневмопривода — инженеры взяли стандартный расчёт для клиновых задвижек, а шиберные оказались чувствительнее к перекосам.

Конструкционные нюансы, которые не пишут в каталогах

С пневмоприводом главная головная боль — это синхронизация хода штока с ходом ножа. Если в цеху сборки не проверить зазоры на холодном стенде, при -30°C на трубопроводе может заклинить. Помню, на ТЭЦ под Красноярском ставили задвижки от локального производителя — вроде бы паспортные данные соблюдены, но при первом же включении пневмоцилиндр выдавил сальниковый узел. Оказалось, терморасширение корпуса не учли.

Кстати, про материалы ножей. Для абразивных сред типа шламовых суспензий стандартная нержавейка 12Х18Н10Т быстро истирается — приходится либо наплавлять стеллит, либо ставить керамические вставки. Но тут уже смотреть по бюджету: керамика увеличивает стоимость в 2–3 раза, зато межремонтный интервал растёт с 2 до 8 лет.

Вот у ООО Кеке Групп, кстати, в каталоге есть модели с комбинированным уплотнением — фторопласт плюс эластомерная манжета. На их производственной базе в Цинтяне показывали тесты на циклирование: 15 тысяч циклов без потери герметичности. Для шиберных конструкций это серьёзный показатель, учитывая, что большинство аналогов начинают подтекать после 5–7 тысяч.

Пневмоприводы: какие схемы управления действительно работают

С пневматикой всегда два крайних подхода: либо ставят простейшие реверсивные клапаны с ручным дублёром, либо сразу закладывают полноценные позиционеры с обратной связью. Для шиберных ножевых задвижек второй вариант часто избыточен — если только речь не о точном дозировании. На углеобогатительной фабрике в Кемерово как-то попробовали поставить систему с электропневматическим позиционером, но из-за вибрации от дробилок датчики положения выходили из строя раз в полгода.

Гораздо надёжнее оказываются схемы с пневмораспределителями золотникового типа и механическими концевыми выключателями. Пусть точность позиционирования ±2°, зато ремонтопригодность в полевых условиях. Кстати, у китайских производителей типа ООО Кеке Групп часто заказывают именно такие комплектации — видимо, сказывается опыт работы с российскими ТУ, где надёжность ставится во главу угла.

Отдельно стоит про воздухоподготовку. Если в пневмосети есть влага или масляные пары, цилиндры привода начинают 'залипать' в крайних положениях. Стандартные фильтры-влагоотделители тут не всегда спасают — особенно при резких перепадах температур. Приходится ставить дополнительные ресиверы с подогревом, что усложняет обвязку.

Монтажные ошибки, которые дорого обходятся

Самая частая проблема — установка задвижки с нарушением соосности с трубопроводом. Даже при незначительном перекосе в 1–2 мм нож испытывает неравномерную нагрузку, что приводит к закусыванию в направляющих. Как-то на монтаже в Новом Уренгое бригада решила 'поджать' фланцы домкратами — результат: деформация корпуса и замена всего узла после гидроиспытаний.

Ещё момент с температурными компенсаторами. Для шиберных ножевых задвижек с пневмоприводом их часто забывают учитывать, особенно когда трубопровод проходит через зоны с разным температурным режимом. Вспоминается случай на цементном заводе в Стерлитамаке: из-за теплового расширения трубопровода на 12 мм задвижка работала под постоянной нагрузкой, и через полгода срезало шпильки крепления привода.

При монтаже пневмолиний тоже есть нюансы. Медные трубки хоть и долговечны, но при вибрациях могут трескаться в местах пайки. Полимерные рукава более гибкие, но требуют защиты от истирания. На практике чаще комбинируют: от распределителя до цилиндра — медные трубки, а между секциями — армированные рукава высокого давления.

Сервисные истории: что ломается на самом деле

По статистике отказов, 60% проблем связаны не с механической частью, а с пневмоприводом. Особенно уязвимы уплотнения штока — при работе в запылённых цехах абразивные частицы быстро выводят их из строя. На химическом комбинате в Дзержинске пришлось разрабатывать специальные пыльники из маслобензостойкой резины, хотя изначально проектом предусматривались стандартные манжеты.

Ресурс ножа сильно зависит от среды. Для воды и пара даже углеродистая сталь служит годами, а для щелочных растворов с концентрацией выше 20% лучше сразу ставить ножи из никелевых сплавов. Кстати, у ООО Кеке Групп в производственной линейке как раз есть варианты с наплавкой Hastelloy — дорого, но для агрессивных сред альтернатив практически нет.

Часто недооценивают важность регулярной промывки направляющих пазов. На сахарном заводе в Краснодарском крае из-за кристаллизации сиропа в зазорах нож перекашивало так, что пневмопривод не справлялся с усилием. Пришлось вносить изменения в регламент ТО — теперь промывка горячей водой каждые две недели.

Производственные мощности и логистика: что влияет на конечную стоимость

Когда рассматриваешь предложения от разных заводов, всегда смотришь не только на цену, но и на географию производства. У ООО Кеке Групп производственная база в Цинтяне (Лишуй) — это плюс с точки зрения логистики до Дальнего Востока, но для центральных регионов России таможенные издержки всё равно ощутимы. Хотя их литейный цех площадью 56 620 м2 позволяет отливать корпуса до DN800 целиком, без сварных соединений — для ответственных объектов это критично.

Сроки изготовления часто зависят от загрузки литейного производства. Стандартные размеры до DN300 обычно есть в наличии, а вот задвижки большего диаметра делаются под заказ — от 45 до 90 дней. При этом пневмоприводы часто поставляются отдельно — приходится координировать две поставки, что усложняет монтажный график.

Качество обработки направляющих пазов — тот параметр, который сразу отличает продукцию серьёзных заводов. Шероховатость не хуже Ra 0,8 мкм, точность параллельности в пределах 0,05 мм на метр — такие требования обычно выдерживают только предприятия с ЧПУ-парком, как у ООО Кеке Групп. На менее технологичных производствах часто видны следы ручной доводки, что сказывается на ресурсе.

Выводы, которые не всегда озвучивают менеджеры

Подбирая шиберные ножевые задвижки с пневмоприводом, всегда требуйте протоколы испытаний конкретно на циклическую нагрузку — паспортные данные часто далеки от реальности. Особенно это касается работы при отрицательных температурах: некоторые производители указывают диапазон до -40°C, но при -20°C уже начинаются проблемы с эластомерами.

Совместимость с системами АСУ ТП — отдельная тема. Датчики положения 'концевики' должны иметь достаточный запас по коммутируемому току, иначе при работе на индуктивную нагрузку контакты подгорают. Лучше сразу закладывать промежуточные реле, даже если проектом не предусмотрено.

В целом же, при грамотном подборе и монтаже шиберные ножевые задвижки с пневмоприводом служат десятилетиями. Главное — не экономить на мелочах вроде качественных уплотнителей или корректной обвязки пневмосистемы. Как показывает практика, именно на этом этапе закладывается 80% будущей надёжности.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Обратный клапан

Обратный клапан -

Задвижка ANSI

Задвижка ANSI -

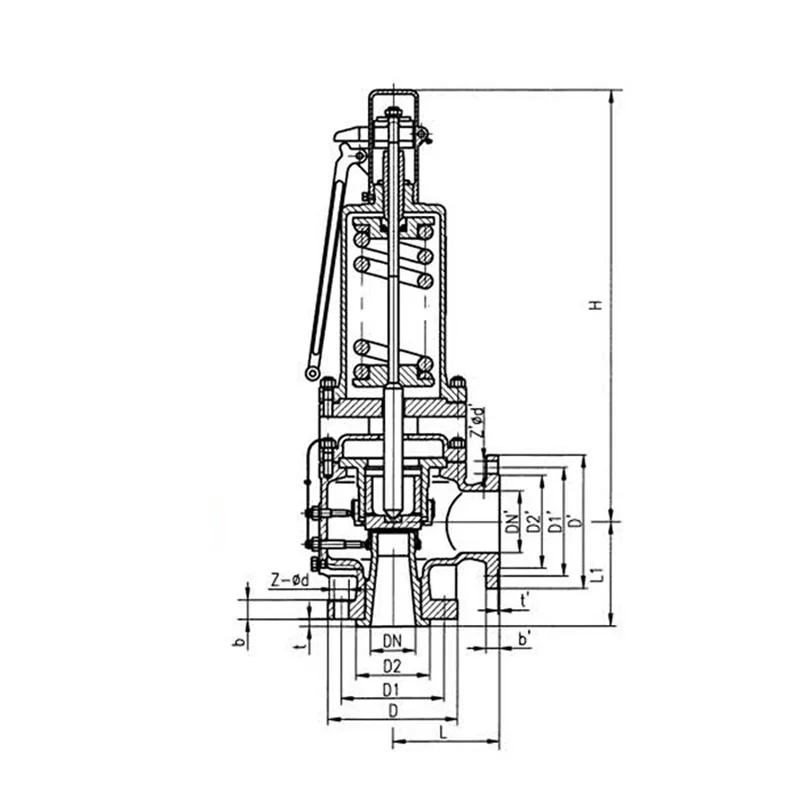

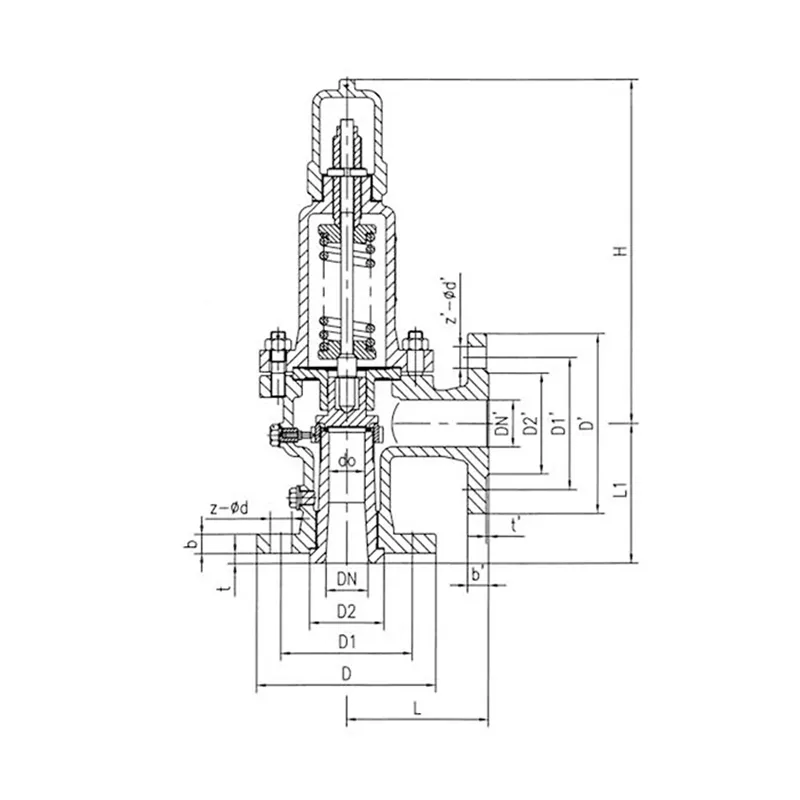

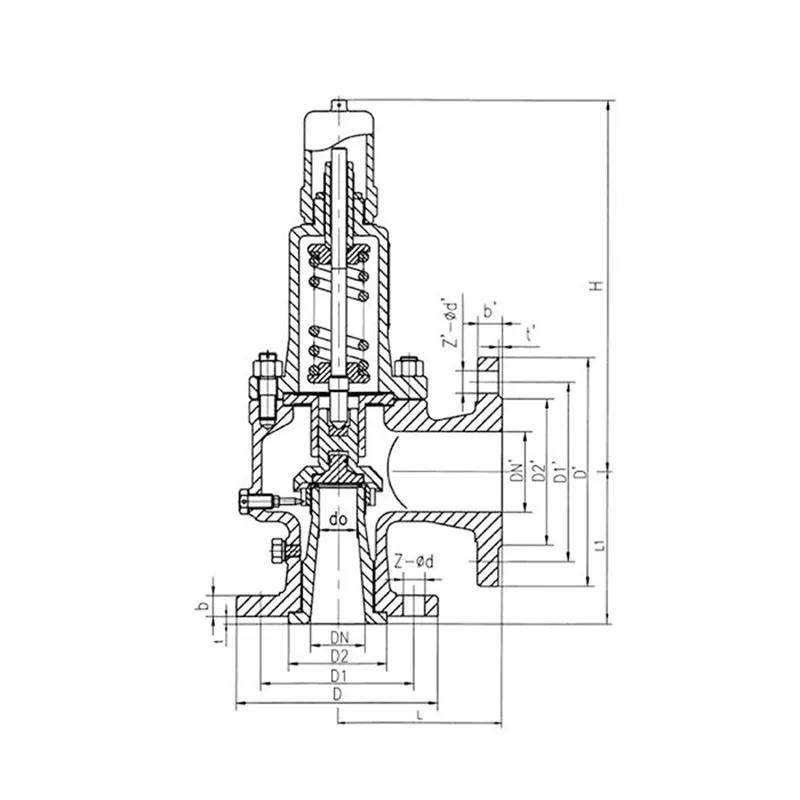

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан (серия W)

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан (серия W) -

Шаровой кран из кованой стали

Шаровой кран из кованой стали -

Предохранительный клапан полного подъема типа A42C класса Pound

Предохранительный клапан полного подъема типа A42C класса Pound -

Предохранительный клапан сильфонного типа

Предохранительный клапан сильфонного типа -

Фиксированный шаровой кран с металлическим уплотнением

Фиксированный шаровой кран с металлическим уплотнением -

Пилтовой предохранительный клапан

Пилтовой предохранительный клапан -

Вертикальный обратный клапан двойного назначения типа H41S

Вертикальный обратный клапан двойного назначения типа H41S -

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан -

Плунжерный запорный клапан UJ41HY

Плунжерный запорный клапан UJ41HY -

Главный предохранительный клапан

Главный предохранительный клапан

Связанный поиск

Связанный поиск- Задвижки стальные с выдвижным шпинделем заводы

- Шиберная задвижка с выдвижным шпинделем цена

- Высококачественный задвижка высокого давления

- Газовый шаровой кран заводы

- Краны шаровые газовые муфтовые завод

- Клапан предохранительный пружинный латунный

- Задвижка клиновая фланцевая заводы

- Клапан предохранительный малоподъемный пружинный производители

- Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем производитель

- Оптом ножевая задвижка ручная