Шаровой кран из кованой стали производитель

Когда ищешь производителя шаровых кранов из кованой стали, первое, что приходит в голову — это якобы 'универсальные поставщики'. На деле же 80% предложений на рынке — переупаковщики, не имеющие ни ковочных прессов, ни нормальной лаборатории контроля металла. Сразу скажу: если в техописании нет четкого указания на марку стали (например, 20Л или 09Г2С), сертификатов НАКС и возможности кастомизации присоединительных размеров — это лотерея с протечками на первом же гидроиспытании.

Почему ковка против литья — не всегда очевидный выбор

Многие заказчики до сих пор считают, что кованый корпус автоматически означает надежность. Но вот пример с химзаводом в Татарстане: взяли якобы кованые краны DN80, а через полгода на шпинделях пошли трещины. Разборка показала — металл не проковали в осевом направлении, отсюда и межкристаллитная коррозия. Именно поэтому мы в ООО Кеке Групп с 2002 года держим отдельный цех радиальной ковки с контролем макроструктуры.

Кстати, о площадях — наша производственная база в Цинтяне (Лишуй) занимает 56 620 м2 не просто так. Под ковочный комплекс отведено три пролета, где стоит пресс усилием 4000 тонн. Для сравнения: большинство 'производителей' работают на арендованных гидравлических молотах, где не выдерживают режим штамповки.

Заметил еще одну тенденцию: европейские заказчики часто требуют краны с полным пропуском (full bore), но для российских трубопроводов это иногда избыточно. Пришлось разрабатывать переходные серии с оптимизированным гидросопротивлением — тот случай, когда слепое копирование западных стандартов вредит.

Технологические ловушки при термообработке

Самое слабое место у многих производителей — нормализация после ковки. Видел как на одном уральском заводе закалку проводили без контроля скорости охлаждения, получили структуру с видманштеттом. Результат — хрупкое разрушение при -40°C, хотя по паспорту климатическое исполнение УХЛ1.

У нас на базе в Лунване (Вэньчжоу) эту проблему решили установкой сквозного мониторинга термоциклов. Каждая партия кранов проходит не просто термообработку, а именно нормализацию с последующим отпуском — и это фиксируется в цифровом паспорте изделия.

Кстати, про уставной капитал 116,87 млн юаней — многие не понимают, зачем такие цифры. Объясню на примере: только вакуумная печь для термообработки нержавеющих сталей обошлась в ~2,5 млн юаней. Без этого невозможно делать шаровые краны для СПГ, где требуется гарантированное отсутствие дефектов типа обезуглероживания.

Проблемы совместимости уплотнений

С фторопластовыми уплотнениями вечная головная боль — производители часто экономят на присадках. Помню случай с нефтепроводом в ХМАО: заменили итальянские уплотнения на 'аналогичные' от местного поставщика, через месяц начали подтекать. Оказалось, в материале не было дисульфида молибдена, критичного для работы при знакопеременных температурах.

Сейчас мы в ООО Кеке Групп перешли на кастомизированные уплотнения PTFE с армированием стекловолокном — тестировали семь различных составов, пока не подобрали вариант для работы в диапазоне от -60°C до +230°C. Важный нюанс: для разных сред (нефть, щелочи, кислоты) используем разные модификации, хотя внешне краны идентичны.

На сайте https://www.zgkkv.ru специально выложили схемы испытаний уплотнений — не для рекламы, а чтобы заказчики понимали: здесь можно запросить протоколы по конкретной среде эксплуатации.

Нюансы контроля качества

Многие недооценивают важность контроля на этапе заготовки. Лично видел, как вроде бы качественные кованые краны выходили из строя из-за дефектов в штамповочных слитках. Теперь требуем от металлургов не только химический анализ, но и результаты УЗИ-контроля исходных заготовок.

Наша лаборатория в Цинтяне оборудована спектрометром прямого чтения — это дорого, но позволяет отслеживать содержание микролегирующих элементов типа ниобия. Именно они дают ту самую стойкость к межкристаллитной коррозии, которую так ценят на химических производствах.

Из последних наработок — внедрили систему маркировки с QR-кодом, где хранится полная история термообработки. Недавно это помогло быстро отследить партию с отклонениями по твердости — смогли отозвать до отгрузки.

Логистические сложности и адаптация под российский рынок

С размерами присоединений вечная путаница — то ГОСТ, то ANSI, то еще какие-то спецификации. Пришлось создать отдельный складской запас фланцев под разные стандарты. Особенно сложно с дюймовыми размерами — российские монтажники часто не имеют нужного инструмента.

Для объектов в Сибири разработали упрощенные схемы монтажа — например, краны DN150 комплектуем усиленными креплениями для избежания вибрационных нагрузок. Это родилось после аварии на компрессорной станции, где стандартные крепления не выдержали пульсаций.

Кстати, про сотрудников — когда в штате 400+ человек, проще создавать специализированные бригады. Сейчас у нас есть отдельная группа, которая занимается только подбором материалов для арктических исполнений. Это не маркетинг — реально нужны люди, которые понимают разницу между работой при -55°C и -60°C.

Экономика производства: что скрывают ценники

Цена кованого крана на 30% складывается из стоимости энергоносителей — многие этого не учитывают. Когда в 2022 году подорожал газ, некоторые конкуренты стали экономить на термообработке. Мы же сохранили полный цикл, но пришлось оптимизировать логистику — например, перейти на сборные поставки для крупных заказчиков.

Заметил интересную деталь: российские нефтегазовые компании стали чаще требовать краны с возможностью ремонта в полевых условиях. Пришлось пересматривать конструкцию седла — делать его составным с возможностью замены без демонтажа всего крана.

Если говорить о перспективах — сейчас тестируем покрытия на основе нанокерамики для работы в агрессивных средах. Первые результаты обнадеживают: стойкость к абразивному износу выросла в 1,7 раза. Но пока это дороже стандартных решений примерно на 25%.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

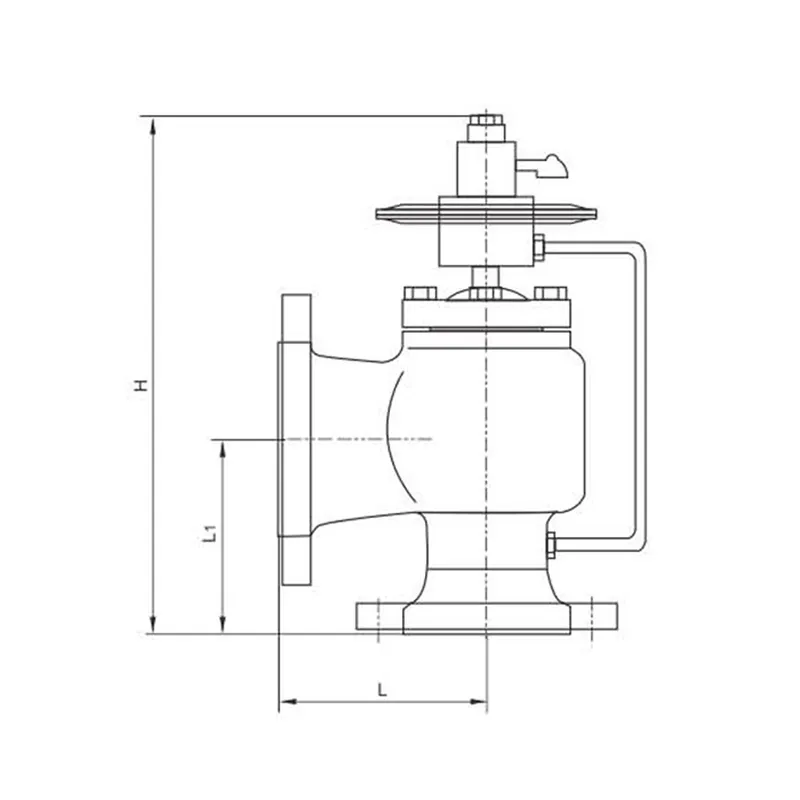

Предохранительные декомпрессионные клапаны серии JY

Предохранительные декомпрессионные клапаны серии JY -

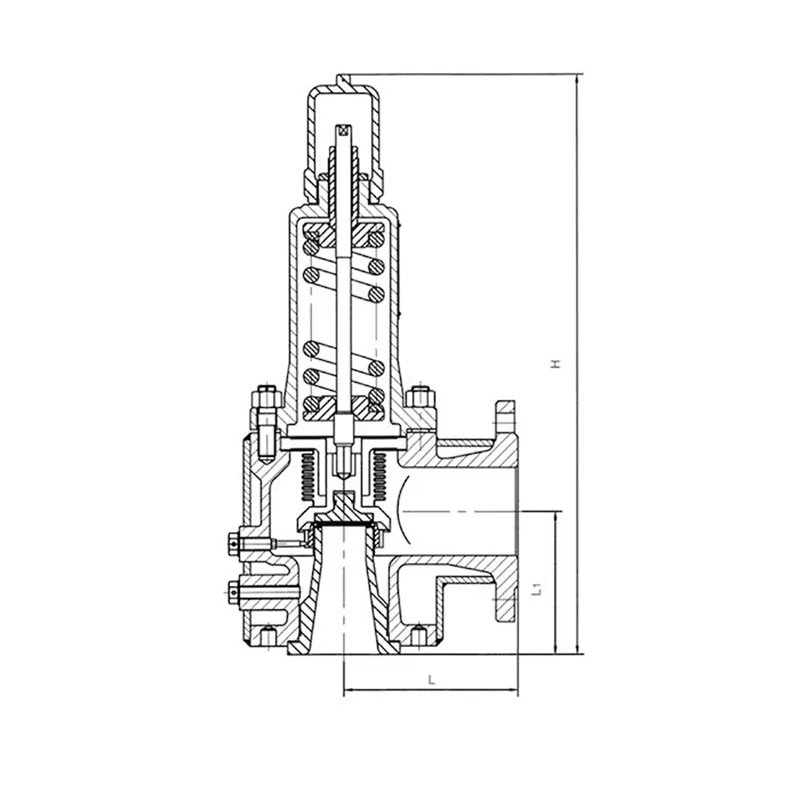

Закрытый пружинный полнопроходной предохранительный клапан

Закрытый пружинный полнопроходной предохранительный клапан -

Высокотемпературный шаровой кран Q11M

Высокотемпературный шаровой кран Q11M -

Обратный предохранительный клапан

Обратный предохранительный клапан -

Главный предохранительный клапан

Главный предохранительный клапан -

Глушительный обратный клапан

Глушительный обратный клапан -

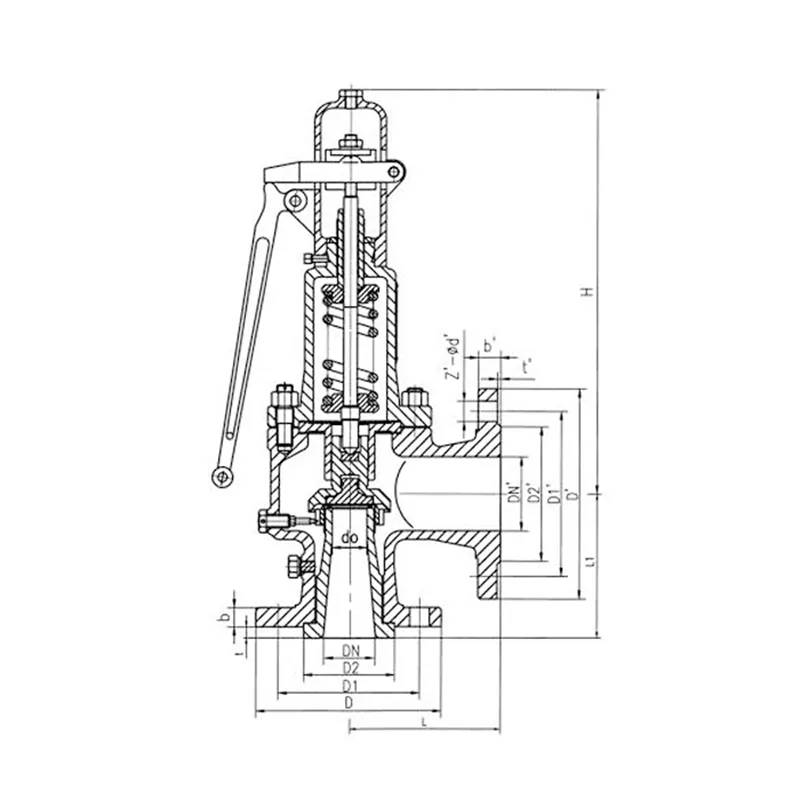

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с рычагом

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с рычагом -

Предохранительный клапан полного подъема типа A48C класса Pound

Предохранительный клапан полного подъема типа A48C класса Pound -

Плавающий шаровой кран ANSI

Плавающий шаровой кран ANSI -

Предохранительный клапан с рубашкой

Предохранительный клапан с рубашкой -

Фиксированный шаровой кран 150 фунтов

Фиксированный шаровой кран 150 фунтов -

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с наружной резьбой

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с наружной резьбой

Связанный поиск

Связанный поиск- Шаровой кран производитель

- Оптом шиберная ножевая задвижка с пневмоприводом

- Трехходовой шаровый газовый кран цена

- Высококачественный предохранительный клапан давления

- Газовый шаровой кран производители

- Сбросной пружинный предохранительный клапан заводы

- Oem задвижка чугунная с выдвижным шпинделем

- Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем цена

- Oem задвижка с выдвижным шпинделем с электроприводом

- Задвижка из нержавеющей стали завод