Шаровой кран заводы

Когда слышишь 'шаровой кран заводы', многие сразу представляют гигантские конвейеры с одинаковой продукцией. Но на деле даже у одного производителя партии могут отличаться - то литье подведет, то в термообработке nuances возникнут. Вот в ООО Кеке Групп, например, с 2002 года научились эту проблему решать через интеграцию процессов.

Производственные тонкости, которые не пишут в каталогах

На их площадке в Цинтяне (56 620 м2 - цифра внушительная, но на практике это значит, что литейный цех от ковочного в полукилометре) заметил интересное: для шаровых кранов высокого давления используют не стандартную нержавейку, а модифицированную сталь с добавлением молибдена. Объяснили, что при литье стенки толще получаются, а без этого присадка в зонах напряжений трещины идут.

Как-то пробовали упростить - взяли готовые заготовки у стороннего поставщика. Сэкономили вроде бы, но на испытаниях при циклических нагрузках фланцевые соединения начали подтекать после 800 циклов вместо заявленных 2000. Вернулись к собственному литью, хоть и дороже вышло.

Тут важно: многие недооценивают контроль между переделами. Отпустили отливку - нужно проверить не просто на геометрию, а на остаточные напряжения. У них в цехе стоит старый немецкий дефектоскоп, который как раз такие вещи ловит. Новое оборудование часто 'заточено' под идеальные условия, а в реальности брак пропускает.

Ковка vs Литье: когда что выбирать

Для DN50 и меньше обычно выгоднее ковка - материал плотнее, но для больших диаметров литье надежнее, если технологию соблюдать. В ООО Кеке Групп как раз комбинируют: штамповочный цех для мелких серий, литейный для крупных заказов.

Запомнился случай с заказом из Казахстана: просили шаровые краны для магистрали с перепадами температур от -40 до +120. Рассчитали на ковку, но в последний момент технолог настоял на литье с последующей нормализацией. Оказалось прав - при ковке в таких условиях возможно образование микротрещин вдоль волокон.

Кстати, их сайт zgkkv.ru не просто так упоминает прецизионную отделку. Это не про полировку, а про доводку седел кранов до 0.8-1.2 мкм шероховатости. Без этого даже самый хороший шар не обеспечит герметичность.

Оборудование, которое действительно работает

У них в Лишуе видел интересную модификацию токарного станка - доработали суппорт для одновременной обработки сферы и канавок под уплотнения. Не идеальное решение, но для серийного производства ускоряет процесс на 15%.

А вот с ЧПУ для фасонных деталей проблемы были - программисты слишком 'академично' подходят, не учитывают усадку после термообработки. Пришлось вводить поправочные коэффициенты опытным путем. Сейчас уже накопили базу поправок для разных марок стали.

Вакуумные печи для отпуска - казалось бы, стандартное оборудование. Но у них температура контролируется не в трех точках, как обычно, а в шести. Перепад даже в 10°C по объему печи может привести к разной твердости в теле крана и на фланцах.

Люди и процессы

400 сотрудников - цифра обманчивая. На самом деле ключевых технологов человек 20, остальные выполняют стандартные операции. Но эти 20 как раз и обеспечивают качество.

Система обучения у них своеобразная: новых токарей сначала ставят на доводку уплотнительных поверхностей, потом уже допускают к чистовой обработке. Месяца три уходит в среднем, пока руку набьют.

Заметил, что контроль качества построен не по принципу 'проверить готовое', а с вмешательством в процесс. Например, после черновой обработки обязательно проверяют припуски - если отклонение больше 0.3 мм, отправляют на переделку сразу, а не ждут финального контроля.

Что в итоге получает заказчик

Когда покупаешь шаровые краны у такого завода, платишь не за металл, а за отработанную технологию. Тот же вэньчжоуский завод может сделать внешне одинаковые краны, но ресурс будет различаться в полтора-два раза.

Их уставной капитал 116,87 млн юаней - это не просто цифра, а вложения в ту самую интеграцию процессов. Многие конкуренты экономят на собственном литье, а потом не могут гарантировать стабильность характеристик.

В последние два года они усилили контроль на выходе - каждый кран проверяют не на воде, а на той среде, для которой предназначен. Для химических производств - на щелочах, для нефтянки - с примесями песка. Мелочь, но показывает осознанный подход.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан -

Высокотемпературный предохранительный клапан

Высокотемпературный предохранительный клапан -

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA44C, класс точности 1 фунт

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA44C, класс точности 1 фунт -

Закрытый пружинный низкоподъемный предохранительный клапан

Закрытый пружинный низкоподъемный предохранительный клапан -

Фиксированный шаровой кран 150 фунтов

Фиксированный шаровой кран 150 фунтов -

Задвижка ANSI

Задвижка ANSI -

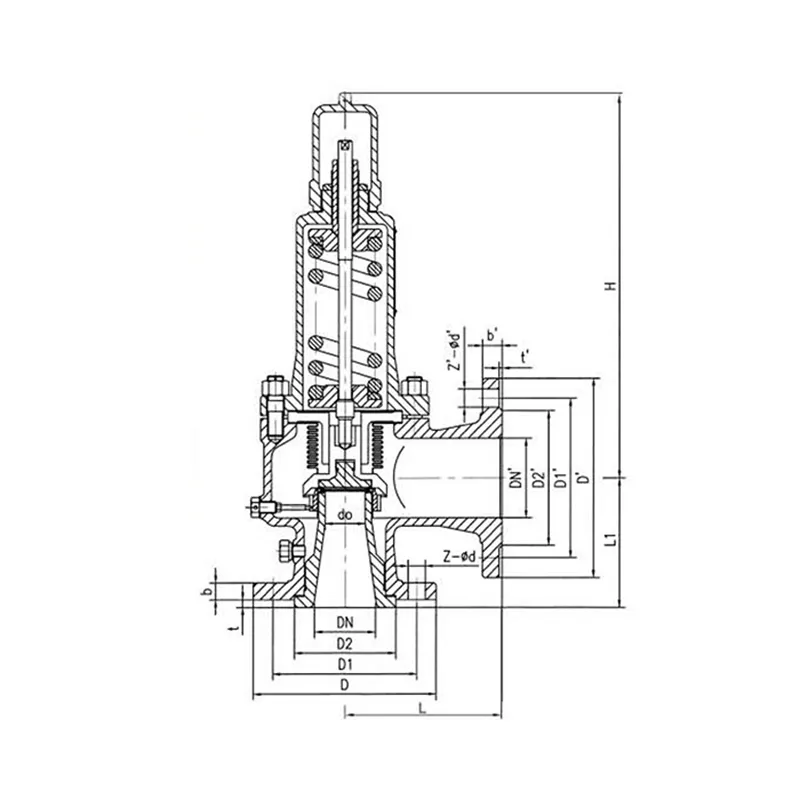

Закрытый пружинный полнопроходной предохранительный клапан высокого давления

Закрытый пружинный полнопроходной предохранительный клапан высокого давления -

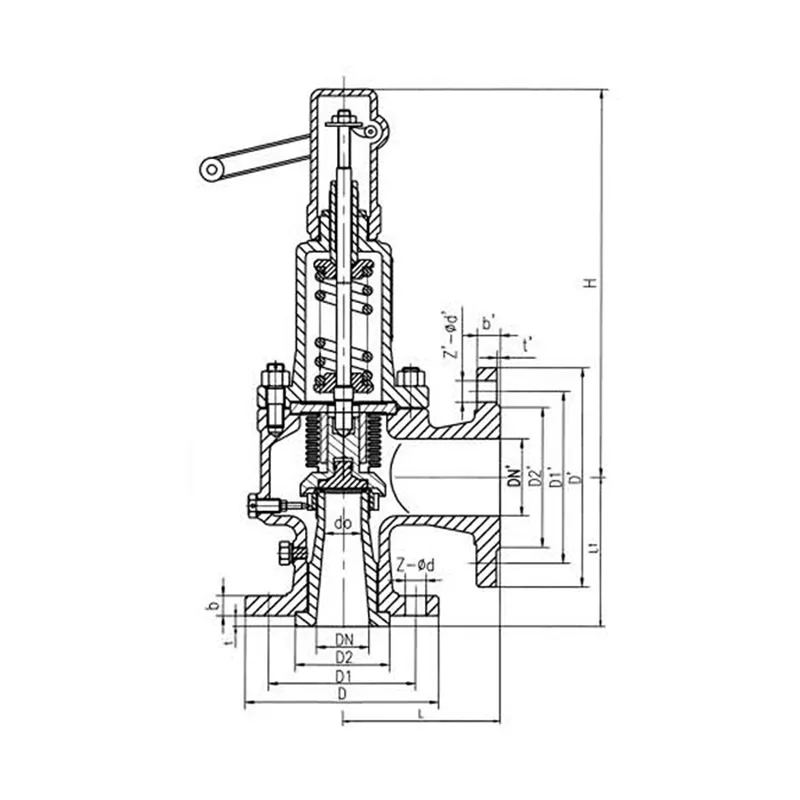

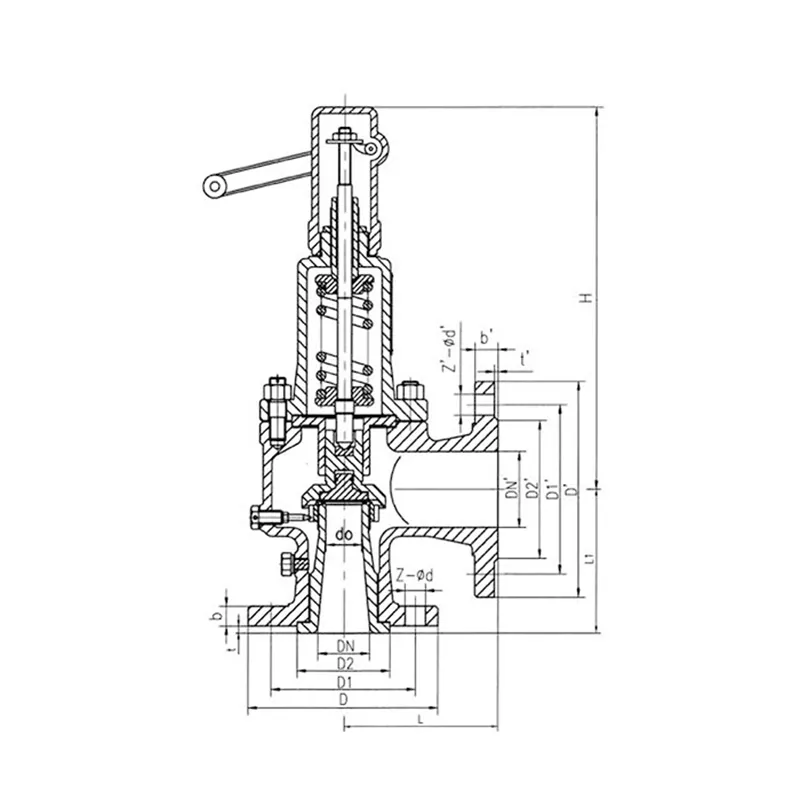

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан с рычагом

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан с рычагом -

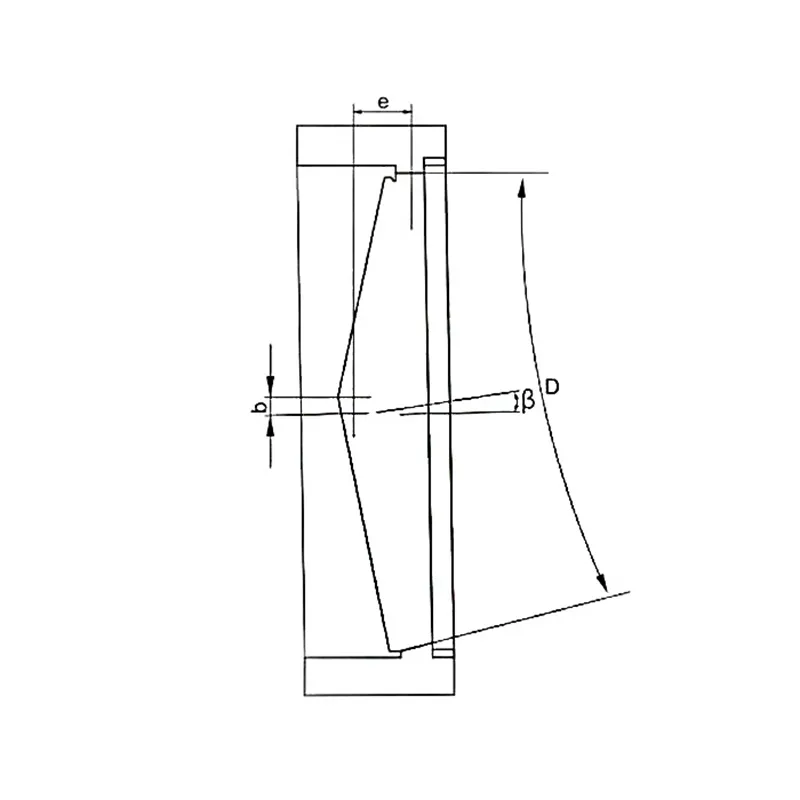

Фланцевый поворотный клапан ANSI

Фланцевый поворотный клапан ANSI -

Главный предохранительный клапан

Главный предохранительный клапан -

Предохранительный клапан полного подъема типа A44C класса Pound

Предохранительный клапан полного подъема типа A44C класса Pound -

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA42C, класс точности 1 фунт

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA42C, класс точности 1 фунт

Связанный поиск

Связанный поиск- Oem кран шаровой стальной фланцевый

- Oem задвижка чугунная с выдвижным шпинделем

- Предохранительный клапан бар завод

- Высококачественный ножевая задвижка ручная

- Паровой шаровой кран производитель

- Высококачественный задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая

- Предохранительный клапан давления производители

- Высококачественный задвижка стальная фланцевая с выдвижным шпинделем

- Оптом задвижка чугунная фланцевая

- Шаровой кран dn80 цена