Предохранительный клапан dn50 заводы

Когда речь заходит о предохранительных клапанах DN50, многие почему-то сразу думают о простейших пружинных моделях – мол, дюйм с четвертью, чего тут мудрить. Но на деле даже для такого типоразмера есть десятки нюансов: от материала уплотнения до профиля седла. Вспоминается случай на нефтеперекачке под Омском, где из-за неправильно подобранного клапана пришлось останавливать технологическую линию на сутки. И все из-за того, что проектировщики взяли стандартный вариант без учета пиковых скачков давления в системе.

Особенности подбора клапанов для российских условий

У нас в стране почему-то до сих пор встречается мнение, что предохранительный клапан – вещь простая, почти как запорная арматура. На самом деле, для DN50 нужно учитывать не только давление настройки, но и рабочую среду. Например, для паровых систем лучше брать модели с бронзовым корпусом – сталь быстрее корродирует при постоянных перепадах температур. Проверял на котлах низкого давления в коммунальном хозяйстве – после трех лет эксплуатации стальные аналоги начали подтекать, а бронзовые отработали все семь без нареканий.

Еще один момент – производители. Китайские заводы сейчас далеко не те, что были десять лет назад. Возьмем того же ООО Кеке Групп – у них производственная база в Цинтяне оснащена немецкими станками с ЧПУ. Лично видел, как делают точную обработку седла для клапанов DN50 – допуски выдерживают в пределах 5 микрон. Это важно для плотности прилегания, особенно когда речь идет о легких газах.

Кстати, про давление настройки. Многие забывают, что для клапанов DN50 нужно учитывать не только рабочее давление, но и инерционность системы. На компрессорной станции под Казанью как-то поставили клапаны с запасом по давлению 15% – казалось бы, нормально. Но при резком останове компрессора гидроудар выдавал пики до 22%, и клапаны не успевали срабатывать. Пришлось переставлять на модели с более быстрым откликом.

Типичные ошибки монтажа и эксплуатации

Самая распространенная ошибка – установка клапана DN50 без обводной линии. На химзаводе в Дзержинске как-то смонтировали систему без байпаса – при проверке клапана пришлось останавливать всю линию. Руководство потом месяц считало убытки от простоя. Хотя проект изначально предусматривал обводную линию, но монтажники решили 'сэкономить' трубы.

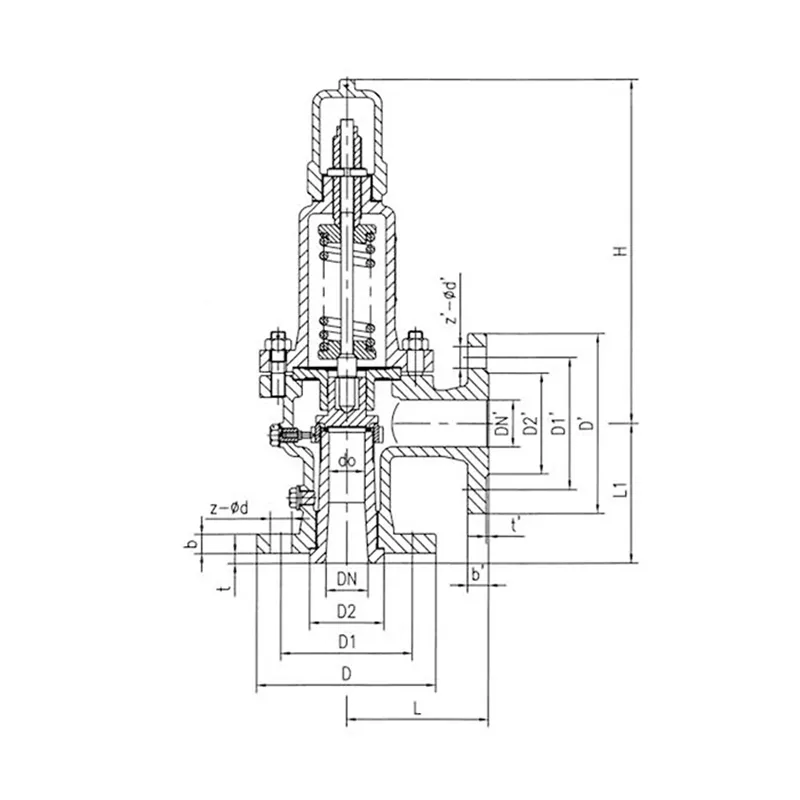

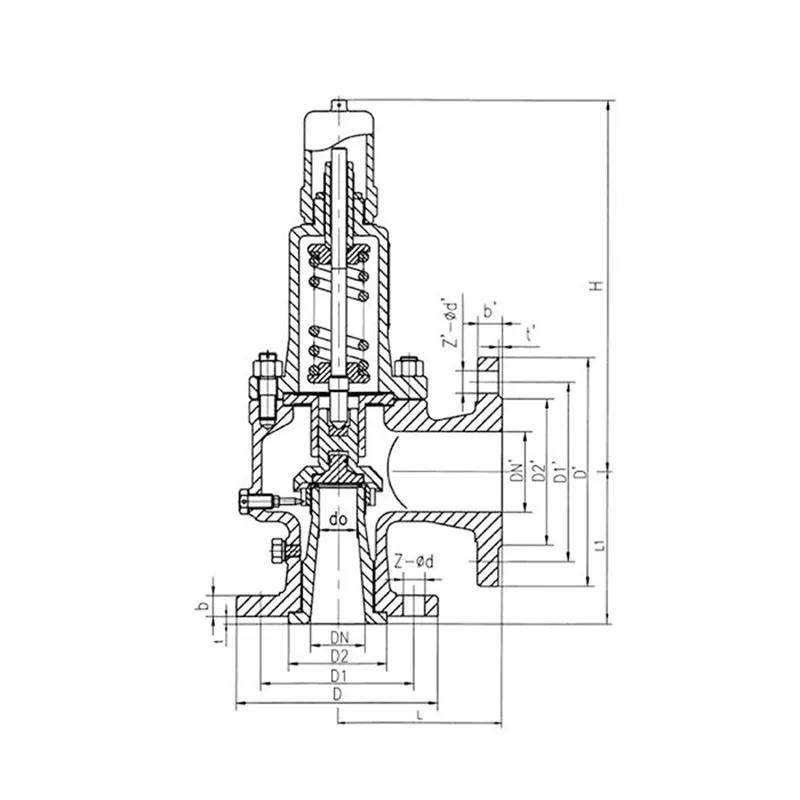

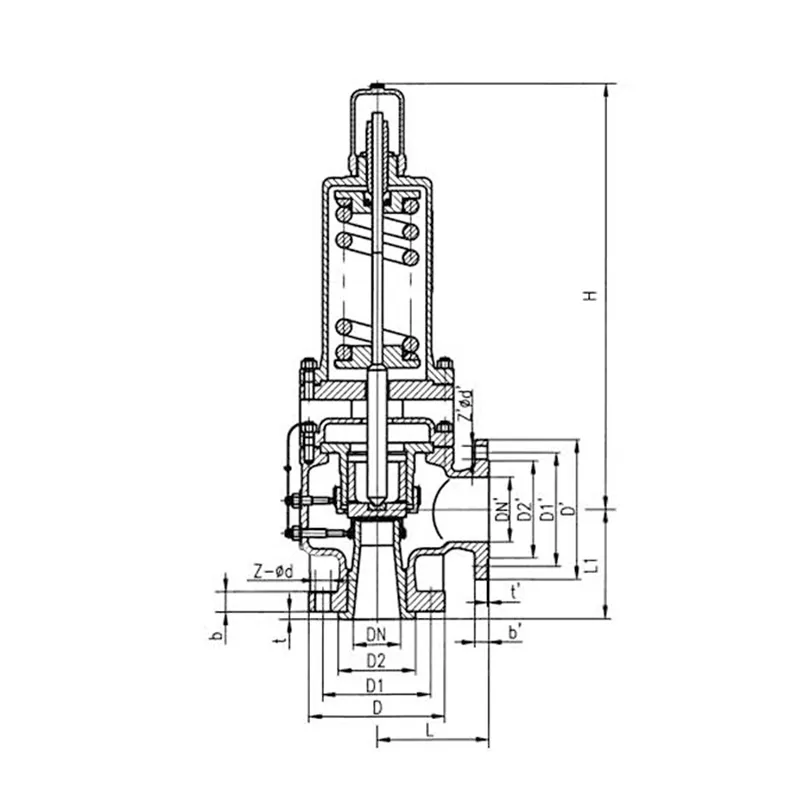

Еще момент – ориентация клапана при установке. Пружинные модели DN50 должны стоять строго вертикально, малейший перекос ведет к неправильному прилеганию золотника. Проверял как-то на котельной – из десяти клапанов четыре были установлены с отклонением более 3 градусов. После выправления положение срабатывание нормализовалось.

Про регулировку отдельно стоит сказать. Некоторые 'специалисты' пытаются настроить клапан DN50 по манометру в статике – мол, достигли давления срабатывания и зафиксировали. Но в реальных условиях важно учитывать динамические характеристики. На газораспределительном пункте под Уфой как-то настроили клапаны по статике, а при пуске системы они начали 'подтравливать' уже при 85% от номинала. Пришлось перенастраивать с учетом расхода среды.

Проблемы совместимости с российским оборудованием

Часто сталкиваюсь с ситуацией, когда импортные клапаны DN50 плохо стыкуются с отечественными фланцами. Особенно это касается китайских производителей – у них бывают отличия в размерах прокладок. Хотя у того же ООО Кеке Групп в последние годы наладили производство под российские стандарты – специально делают фланцы по ГОСТ . Проверял на объектах Газпрома – стыковка идеальная.

Еще одна головная боль – запорная арматура перед клапаном. По правилам должна быть опломбирована, но на практике часто ставят обычные задвижки. Как-то на ТЭЦ видел, что перед предохранительным клапаном DN50 смонтировали шаровый кран – при плановом ремонте его закрыли и забыли открыть. Чудом обошлось без аварии, но система осталась без защиты на две недели.

Температурные расширения – отдельная тема. Для паропроводов с температурой свыше 200°C нужно предусматривать компенсаторы перед клапаном DN50. На целлюлозно-бумажном комбинате в Архангельске пренебрегли этим правилом – через полгода эксплуатации фланцевое соединение повело, появилась течь. Пришлось переделывать узел с установкой сильфонного компенсатора.

Сервисное обслуживание и диагностика

Многие эксплуатирующие организации до сих пор ведут учет работы клапанов DN50 'на бумажке'. Видел как-то на нефтебазе – журнал проверок велся в тетради, которую постоянно теряли. В результате клапаны работали годами без поверки. Сейчас хотя бы в Excel начали переносить, но этого недостаточно.

Про диагностику в процессе эксплуатации – есть интересная методика с использованием акустических датчиков. Ставится микрофон рядом с клапаном DN50 и записывается спектр шума при срабатывании. По изменению характеристик можно прогнозировать износ пружины. Проводили такие испытания на Ленинградской АЭС – точность прогноза составила около 85%.

Капитальный ремонт – отдельная история. Часто пытаются 'восстанавливать' клапаны DN50 кустарными методами – протачивают седло, меняют пружины на неподходящие. В результате характеристики сбиваются. Правильнее отправлять на специализированные предприятия – те же китайские заводы типа ООО Кеке Групп имеют полноценные ремонтные цеха с стендами для испытаний. Проверял их ремонт – после капремонта клапаны проходят полный цикл испытаний, как новые.

Перспективы развития технологий

Сейчас все больше говорят о 'умных' клапанах с датчиками положения и температуры. Для DN50 это особенно актуально – можно в реальном времени отслеживать состояние. Но пока такие системы дороговаты для массового применения. Хотя на ответственных объектах начинают внедрять.

Материалы тоже не стоят на месте. Появляются новые марки сталей, стойкие к кавитации. Для клапанов DN50 на насосных станциях это критически важно – кавитация быстро разрушает седло. Испытывали как-то образцы из нержавеющей стали с добавлением молибдена – ресурс увеличился в полтора раза по сравнению со стандартными материалами.

Производственные технологии тоже развиваются. Тот же ООО Кеке Групп внедрил лазерную обработку уплотнительных поверхностей для клапанов DN50 – шероховатость получается не более 0,8 мкм. Это значительно улучшает герметичность. Проверял на испытательном стенде – после 5000 циклов срабатывания подтекание отсутствует.

В общем, тема предохранительных клапанов DN50 только на первый взгляд кажется простой. На практике же каждый объект требует индивидуального подхода – универсальных решений здесь нет и быть не может. Главное – не экономить на качестве и соблюдать правила эксплуатации. Иначе последствия могут быть дороже любой экономии.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Серия специальных предохранительных клапанов типа TA, A для нефтепереработки

Серия специальных предохранительных клапанов типа TA, A для нефтепереработки -

Фиксированный шаровой кран 150 фунтов

Фиксированный шаровой кран 150 фунтов -

Задвижка ANSI

Задвижка ANSI -

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с наружной резьбой

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с наружной резьбой -

Угловой плунжерный клапан (запорный клапан)

Угловой плунжерный клапан (запорный клапан) -

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан -

Плунжерный запорный клапан UJ41HY

Плунжерный запорный клапан UJ41HY -

Предохранительные декомпрессионные клапаны серии JY

Предохранительные декомпрессионные клапаны серии JY -

Фиксированный шаровой кран с металлическим уплотнением

Фиксированный шаровой кран с металлическим уплотнением -

Закрытый пружинный низкоподъемный предохранительный клапан

Закрытый пружинный низкоподъемный предохранительный клапан -

Предохранительный клапан обратного потока для сжиженного углеводородного газа

Предохранительный клапан обратного потока для сжиженного углеводородного газа -

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с рычагом

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с рычагом

Связанный поиск

Связанный поиск- Высококачественный задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем

- Краны шаровые латунные газовые заводы

- Кран шаровой стандартнопроходной фланцевый производители

- Высококачественный клапан предохранительно регулирующий

- Oem предохранительный клапан газов

- Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая

- Задвижка под производители

- Высококачественный задвижка с обрезиненным клином

- Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем производитель

- Задвижка с клиновым затвором