Предохранительный клапан class 150

Когда слышишь про предохранительный клапан class 150, первое, что приходит в голову — это давление, отсечка, безопасность. Но на деле многие забывают, что класс 150 — это не про давление как таковое, а про номинальный конструктивный параметр фланцев. И вот тут начинаются самые досадные ошибки в подборе.

Почему class 150 — это не только про давление

В моей практике был случай, когда на объекте поставили клапан с маркировкой class 150, рассчитав его исключительно по табличным значениям давления. А через три месяца — подтёки на фланцах и постоянные срабатывания. Оказалось, что температурный коэффициент рабочей среды никто не учёл. При 200°C допустимое давление для class 150 уже не 19,6 бар, а около 15. И это — классическая ошибка, которую повторяют даже опытные монтажники.

Кстати, если говорить про материалы, то для углеводородных сред с сероводородом мы всегда дополнительно проверяем твёрдость седла и плунжера. Однажды видел, как импортный клапан с наплавкой Stellite начал подтрагивать уже после полугода работы — оказалось, местная среда содержала абразивные частицы, которые не были указаны в ТУ. Пришлось переходить на вариант с карбид-вольфрамовой парой.

И вот здесь как раз важно не просто выбрать клапан по каталогу, а учесть, кто и как его производит. Например, ООО Кеке Групп — одна из немногих, кто самостоятельно контролирует весь цикл: от литья до прецизионной обработки. Это важно, потому что при ковке корпусных деталей под class 150 именно внутренние напряжения потом определяют, как поведёт себя клапан при циклических нагрузках.

Особенности настройки и проблемы калибровки

Настройка пружины — это отдельная история. Многие думают, что достаточно выставить давление срабатывания по манометру — и всё. Но если пружина не оттарирована с учётом гистерезиса, клапан будет или 'дребезжать' при приближении к уставке, или, наоборот, запаздывать. Особенно это критично для систем с пульсирующим давлением.

Однажды на компрессорной станции пришлось трижды перебирать клапан, потому что он срабатывал на 2 бара раньше уставки. Вскрытие показало: пружина была с нелинейной характеристикой, хотя по паспорту всё было в норме. После этого мы всегда просим производителей предоставить график калибровки для каждой партии.

Кстати, о производителях: на сайте zgkkv.ru я как-то раз находил полезные технические заметки по тарировке клапанов именно под российские условия эксплуатации. Там же есть данные по тестовым стендам предприятия — а это уже серьёзный плюс, потому что многие поставщики экономят на полном цикле испытаний.

Монтажные ошибки и чем они оборачиваются

Самая частая проблема — это установка клапана без учёта гидравлических ударов. Помню, на трубопроводе ХВО клапан class 150 начал подкапывать сразу после запуска. Причина — импульсная труба была смонтирована без демпфера, и постоянные вибрации разъели уплотнение.

Ещё один момент — ориентация сливного патрубка. Как-то раз в зимний период клапан замёрз в открытом положении, потому что конденсат стекал обратно в корпус. Пришлось переделывать обвязку с разрывом струи — элементарно, но проект этого не предусматривал.

И вот что важно: при заказе клапанов у ООО Кеке Групп можно сразу запросить комплектацию с антиобледенительным дренажем — они такое делают под заказ. Их производственная база в Цинтяне как раз специализируется на нестандартных исполнениях, что для северных регионов критично.

Ремонтопригодность и что скрывается за этим словом

Сейчас многие клапаны идут как 'неразборные' — мол, отработал срок, иди покупай новый. Но для class 150 это часто неоправданно. Мы, бывало, отправляли клапаны в ремонт на тот же завод — и оказывалось, что можно заменить седло, отшлифовать плунжер, и он ещё пять лет прослужит.

Особенно это касается нержавеющих исполнений. Один такой клапан работал у нас на линии щёлочи — так после семи лет эксплуатации его удалось восстановить заменой всего одной пружины. Качество литья было на уровне — никаких раковин, коррозия только поверхностная.

Кстати, про литьё: на площадке ООО Кеке Групп в Лунване как раз есть собственная литейка — это редкость среди производителей средней руки. Видел их технологию контролируемого охлаждения отливок — для class 150 это даёт равномерную структуру металла без внутренних напряжений.

Когда документация важнее самого клапана

Сертификаты на клапаны — это не просто бумажка для проверяющих. Как-то раз нам пришлось доказывать, что преждевременное срабатывание — следствие нарушения условий эксплуатации, а не дефекта. Спасло то, что у клапанов от ООО Кеке Групп был полный пакет документов: от химического состава материала до протоколов испытаний на цикличность.

Ещё запомнился случай с аудитом, когда проверяющие требовали подтвердить расчётную пропускную способность. Оказалось, что многие производители указывают теоретические значения, а фактические — на 10-15% ниже. Пришлось запрашивать реальные испытания — и здесь again выручили протоколы с испытательного стенда производителя.

Кстати, на их сайте есть раздел с техническими отчётами — иногда полезно посмотреть, как они тестируют клапаны на ресурс. Для class 500 это стандартно, а для class 150 — редкость, но у них видел данные по 10 000 циклов 'открытие-закрытие' без потери герметичности.

Что в итоге стоит за выбором class 150

Сейчас уже не возникает вопроса, ставить или не ставить клапан — вопрос в том, как его выбрать с запасом на будущее. Модернизация линии, изменение параметров среды — всё это должно закладываться изначально.

Лично я последние годы склоняюсь к тому, что лучше взять клапан с возможностью замены тримов без демонтажа всего узла. Да, это дороже на 20-30%, но когда видишь, сколько времени тратится на ремонт в стеснённых условиях — понимаешь, что это окупается.

И последнее: не стоит гнаться за брендами. Тот же предохранительный клапан class 150 от ООО Кеке Групп по характеристикам не уступает европейским аналогам, а по ремонтопригодности часто их превосходит. Проверено на трёх объектах — пока нареканий нет. Главное — не экономить на проектировании и учитывать реальные, а не паспортные условия работы.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Плунжерный клапан с запорным клапаном (поршневой клапан)

Плунжерный клапан с запорным клапаном (поршневой клапан) -

Высокотемпературный шаровой кран QJ41M

Высокотемпературный шаровой кран QJ41M -

Высокотемпературный шаровой кран QQ41M

Высокотемпературный шаровой кран QQ41M -

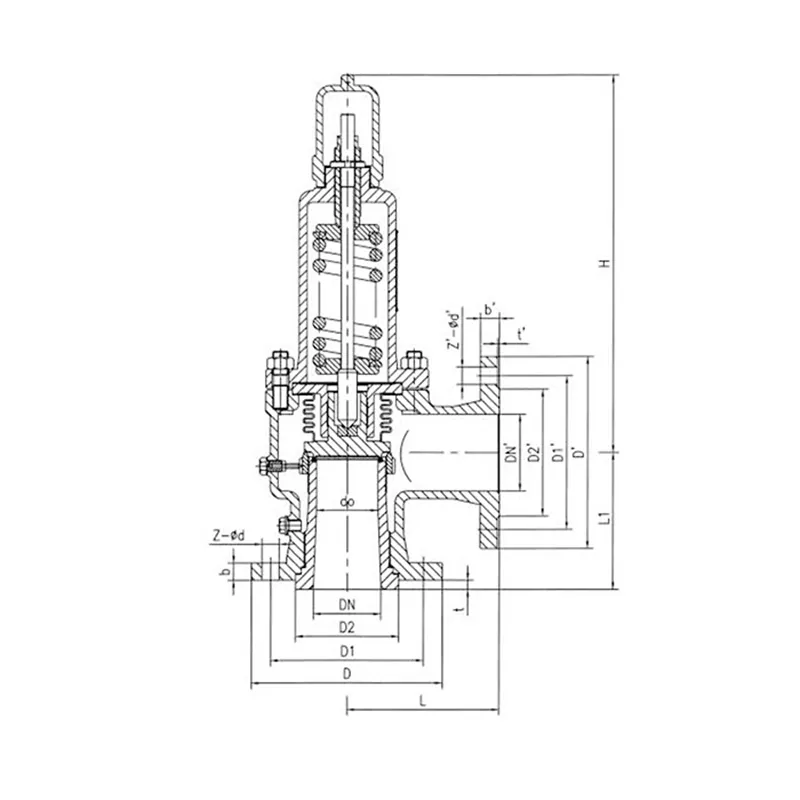

Предохранительный клапан сильфонного типа

Предохранительный клапан сильфонного типа -

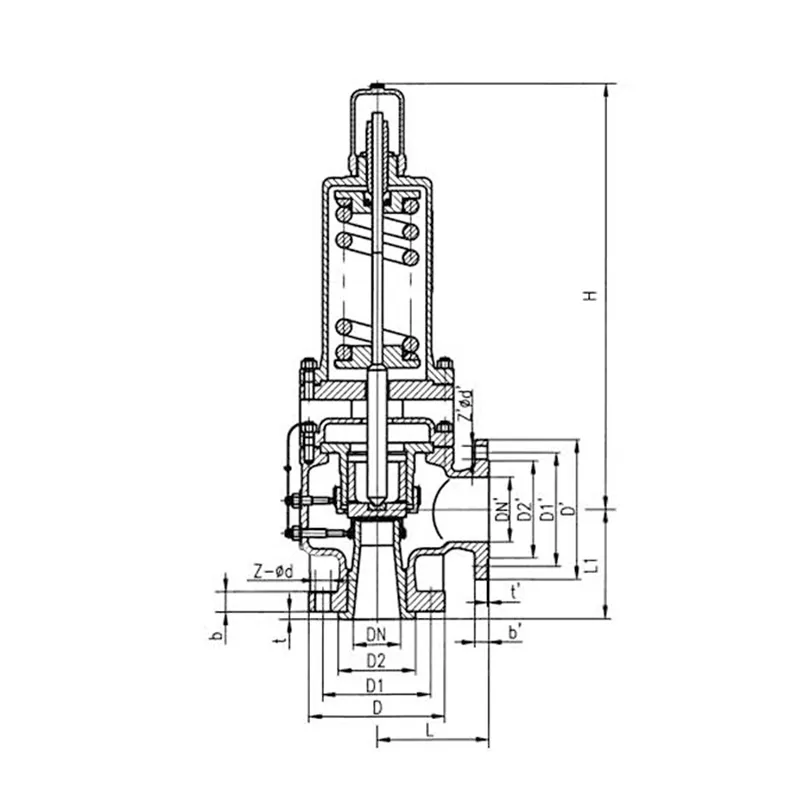

Предохранительный клапан полного подъема типа A44C класса Pound

Предохранительный клапан полного подъема типа A44C класса Pound -

Пружинный предохранительный клапан с сильфонным балансом типа WA41C

Пружинный предохранительный клапан с сильфонным балансом типа WA41C -

Шаровой кран для выгрузки пыли

Шаровой кран для выгрузки пыли -

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан -

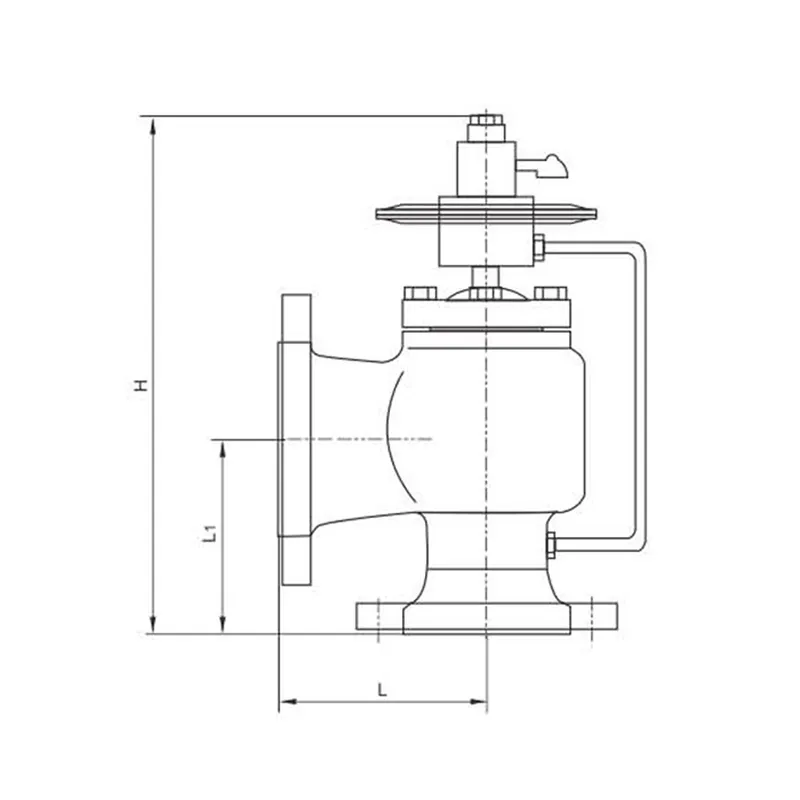

Предохранительные декомпрессионные клапаны серии JY

Предохранительные декомпрессионные клапаны серии JY -

Фланцевый поворотный клапан ANSI

Фланцевый поворотный клапан ANSI -

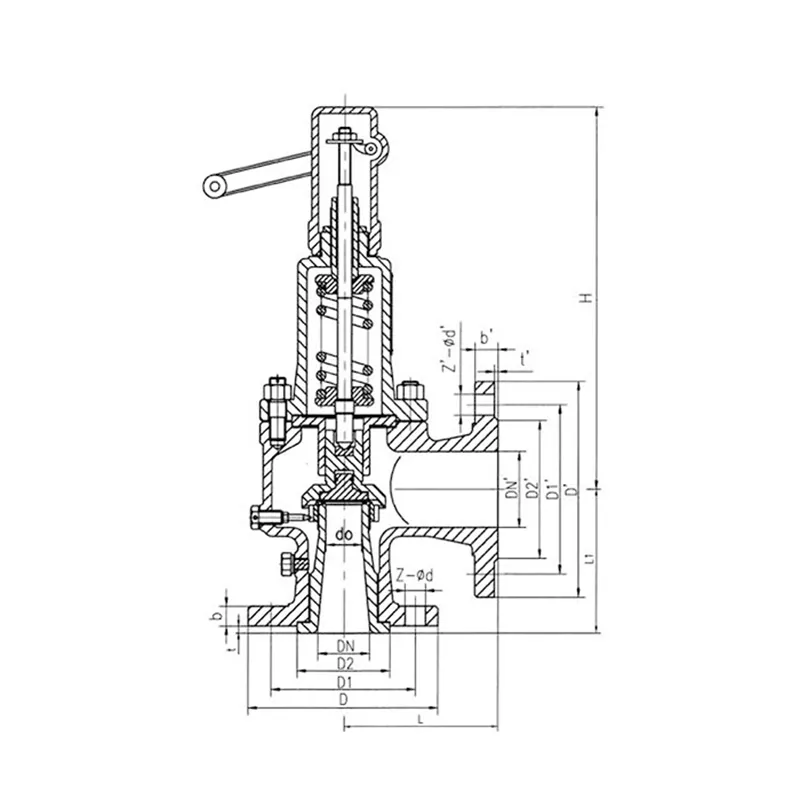

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан с рычагом

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан с рычагом -

Предохранительный клапан низкого подъема типа A41C класса Pound

Предохранительный клапан низкого подъема типа A41C класса Pound

Связанный поиск

Связанный поиск- Стальной пружинный предохранительный клапан производители

- Оптом задвижка клиновая

- Задвижка фланцевая цена

- Паровой шаровой кран производители

- Оптом кран шаровой стальной фланцевый

- Краны шаровые газовые муфтовые заводы

- Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем цена

- Oem задвижка ножевая фланцевая

- Oem предохранительный клапан для компрессора 1 4

- Фланцевый шаровой кран производители