Пилотный предохранительный клапан завод

Когда слышишь 'пилотный предохранительный клапан завод', первое, что приходит в голову - это стендовые испытания с идеальными параметрами. Но в реальности на объектах давление скачет так, что ни один лабораторный стенд не воспроизведёт. Помню, как на одном из нефтеперерабатывающих заводов в Татарстане мы три месяца не могли подобрать пружину для пилотного предохранительного клапана - все расчёты летели к чёрту из-за вибраций от соседнего компрессора.

Конструкционные особенности, которые не пишут в паспорте

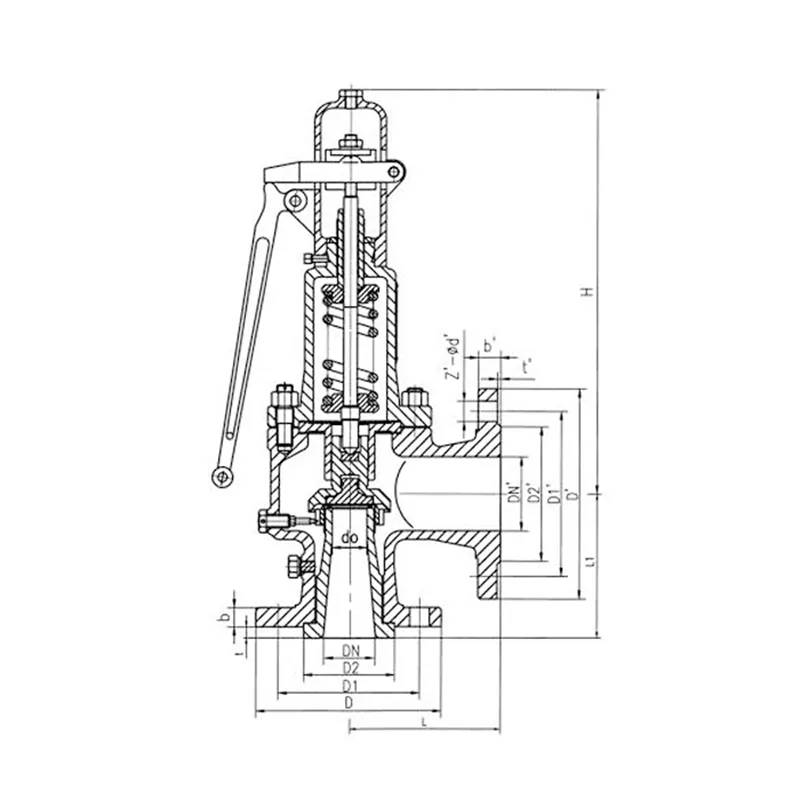

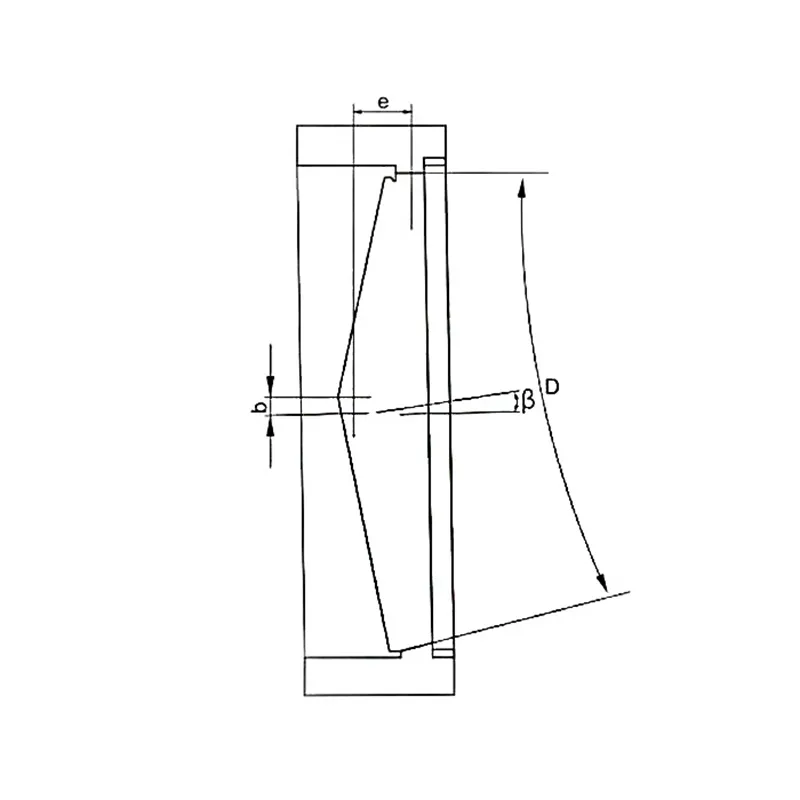

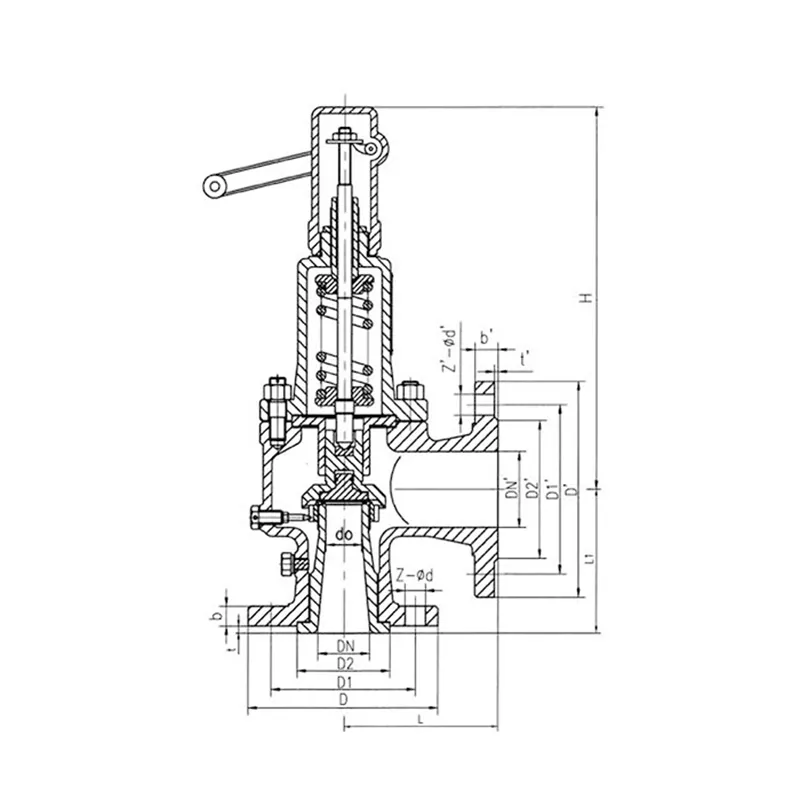

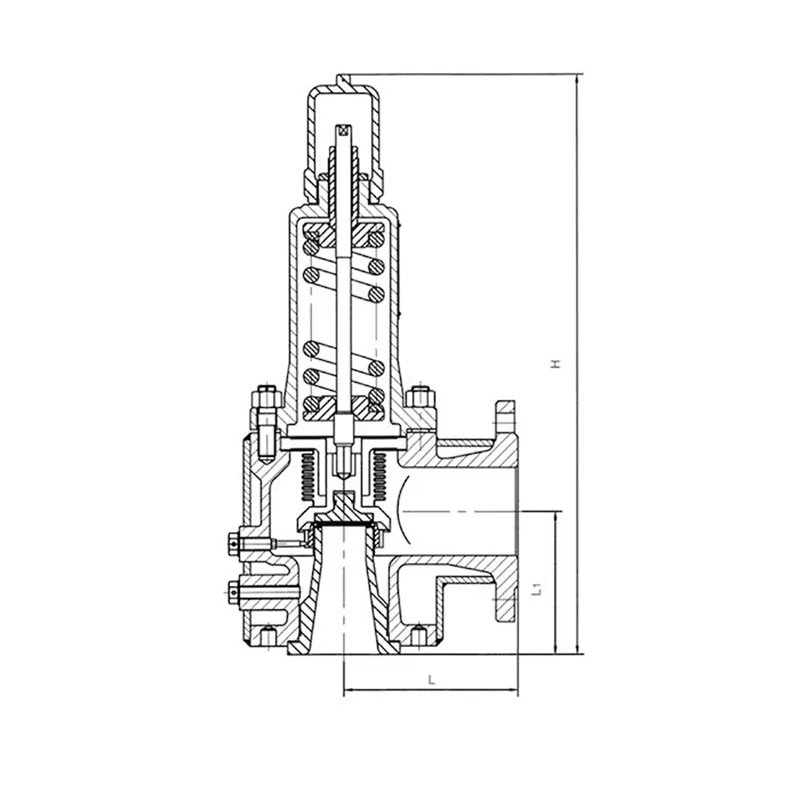

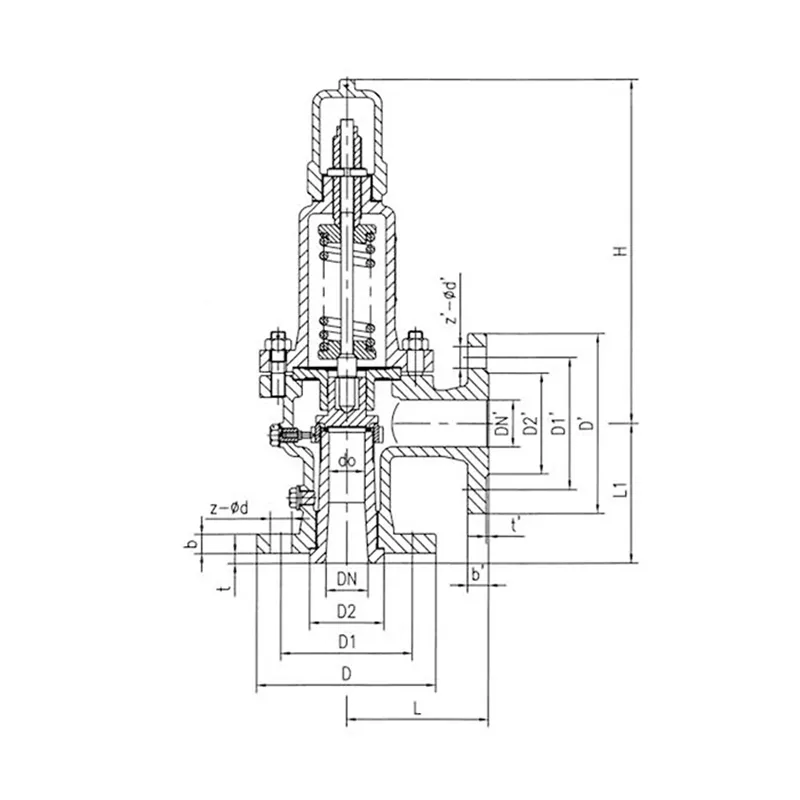

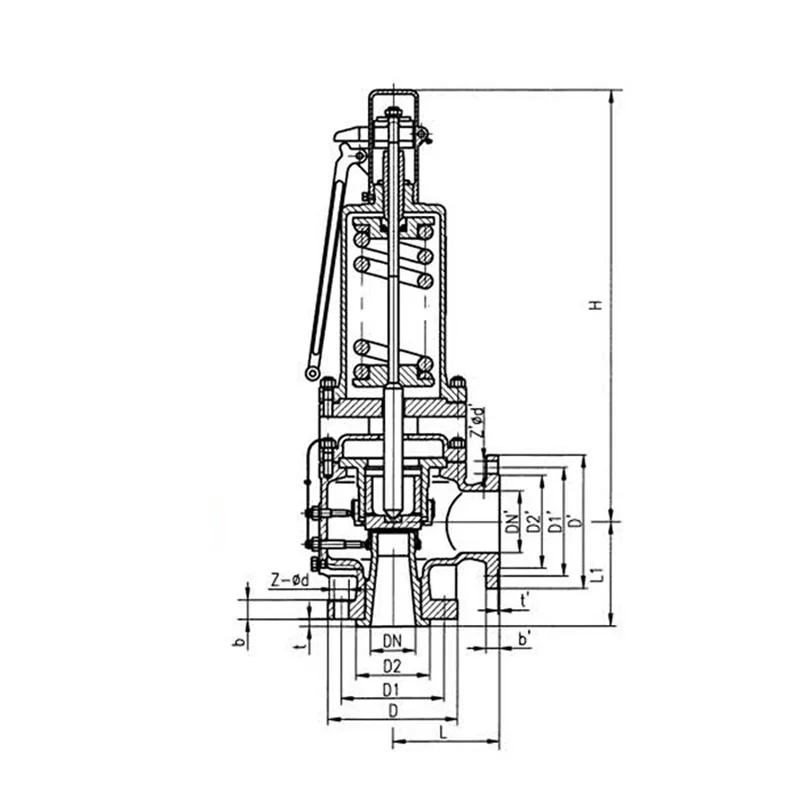

Вот смотрю на чертёж клапана от ООО Кеке Групп - вроде бы стандартная схема, но обратите внимание на форму седла. У них угол конуса 45 градусов вместо классических 30. Казалось бы, мелочь, но именно это решение позволило нам на газопроводе в Ямале избежать залипания при -50°C. Хотя сначала я скептически отнёсся к такому отклонению от ГОСТ.

А вот золотник... Тут часто ошибаются. Видел как на одном заводе в Подмосковье поставили клапан с полированным золотником - и через месяц пришлось менять всю пилотную группу. Оказалось, для вязких сред нужна определённая шероховатость поверхности, иначе нарушается герметичность. В документации к клапанам ООО Кеке Групп я заметил, что они указывают параметры шероховатости для разных сред - это профессионально.

Кстати, про материалы. На своём опыте убедился, что нержавеющая сталь 20Х13 для направляющих - не всегда оптимальна. При высоких температурах в котлах ТЭЦ лучше показывает себя 12Х18Н10Т. На сайте https://www.zgkkv.ru видел, что они как раз предлагают разные варианты материалов для пилотных клапанов в зависимости от среды - это важный нюанс, который многие производители упускают.

Монтажные тонкости, которые знают только монтажники

За 20 лет работы насмотрелся на разные монтажные ошибки. Самая распространённая - установка клапана непосредственно после колена трубопровода. Турбулентность потока приводит к ложным срабатываниям. Как-то на химическом комбинате в Дзержинске из-за этого остановили цех на сутки - думали, что клапан бракованный, а оказалось, монтажники не выдержали прямолинейный участок.

Ещё момент - обвязка импульсных линий. Видел случаи, когда их прокладывали без учёта теплового расширения - зимой лопались трубки. Сейчас всегда рекомендую ставить компенсаторы, даже если в проекте не указано. Кстати, в технической документации ООО Кеке Групп этот момент прописан, но мелким шрифтом - многие не замечают.

Про тепловую изоляцию отдельный разговор. На ТЭЦ в Новосибирске пришлось переделывать обвязку пилотного клапана - замерзал конденсат в импульсной линии. Причём проблема проявилась только на вторую зиму. Теперь всегда настаиваю на подогреве импульсных линий, даже если заказчик экономит.

Проблемы настройки в полевых условиях

Настройка пилотного клапана - это вообще отдельная история. Помню, на заводе минеральных удобрений в Воскресенске три дня регулировали клапан, пока не поняли, что проблема не в нём, а в скачках давления перед ним. Пришлось ставить демпфер - без этого никакие регулировки не помогали.

Часто сталкиваюсь с тем, что настройщики забывают про 'уставку срабатывания' и 'уставку закрытия'. Разница между ними должна быть не менее 5% от рабочего давления, иначе клапан будет 'дребезжать'. В руководстве по настройке от ООО Кеке Групп этот момент хорошо расписан, с графиками и примерами.

А вот про влияние температуры на настройку многие забывают. На нефтехимическом комбинате в Нижнекамске пришлось разрабатывать целую методику пересчёта настроек для летнего и зимнего периода. Клапаны, кстати, были с их производственной базы в Цинтяне - выдержали все циклы температурных расширений.

Эксплуатационные сложности и решения

Износ уплотнительных поверхностей - вечная головная боль. На газоперекачивающей станции в Астрахани через полгода работы начали подтекать клапаны. Разобрали - оказалось, эрозия седла из-за мелких частиц в газе. Пришлось ставить дополнительные фильтры перед клапанами. Сейчас при подборе всегда учитываю чистоту среды.

Вибрация - ещё один бич. Насосная станция в Краснодаре: клапаны срабатывали самопроизвольно. Долго искали причину - оказалось, резонансная частота пружины совпала с частотой вибрации насосов. Пришлось менять пружины на другие, с иной характеристикой. Кстати, у ООО Кеке Групп хороший выбор пружин для разных условий.

Коррозия в пилотных каналах - проблема, которая проявляется не сразу. На химическом заводе в Уфе только через год обнаружили, что засорились каналы в пилотном узле. Теперь в агрессивных средах рекомендую регулярную промывку пилотных линий, хотя в инструкциях этого часто нет.

Ремонт и обслуживание: что не пишут в мануалах

При ремонте пилотных клапанов часто перегибают с притиркой седла. Видел случаи, когда после ремонта клапан начинал подтекать на 5% ниже уставки - перестарались с притиркой. Сейчас всегда замеряю угол конуса до и после ремонта.

Замена уплотнений - кажется простой операцией, но и тут есть нюансы. Например, графитовая прокладка после замены требует 'обкатки' - несколько циклов открытия-закрытия для притирки. Если сразу дать рабочее давление, возможна течь.

Калибровка пилотного узла - операция, которую многие пытаются выполнить 'на глаз'. Но без прецизионного манометра с классом точности не менее 0,4 это бесполезно. На своем опыте убедился, что экономия на контрольно-измерительных приборах при настройке клапанов всегда выходит боком.

Перспективы развития пилотных клапанов

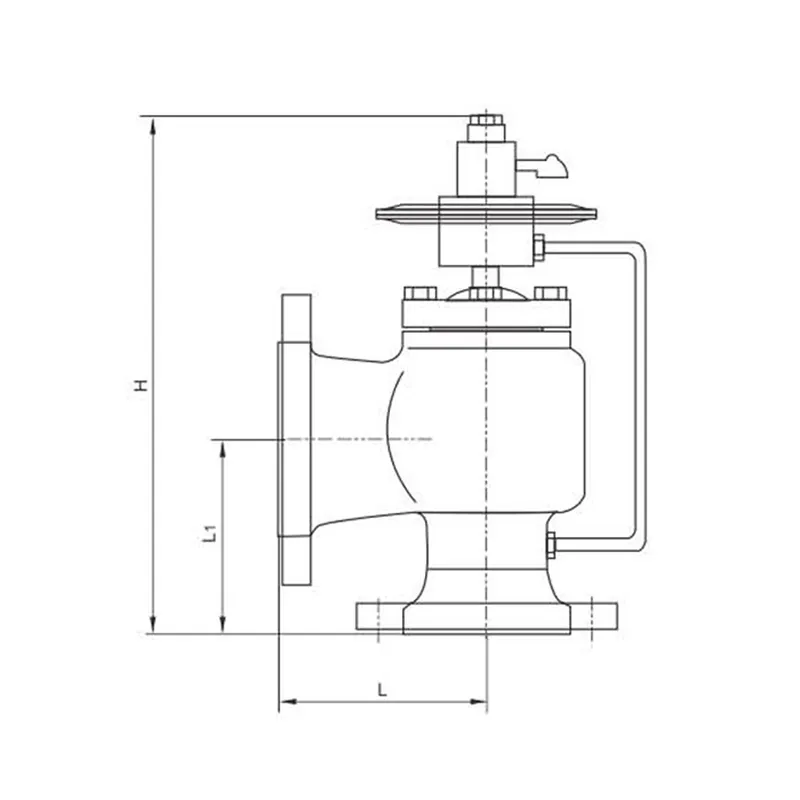

Смотрю на новые разработки - всё больше производителей переходят на цифровые системы мониторинга. Но в суровых российских условиях пока надёжнее механические системы. Хотя видел прототип клапана с дистанционным управлением от ООО Кеке Групп - интересное решение, но для его внедрения нужна переделка всей системы безопасности.

Материалы - вот где есть потенциал для улучшения. Керамические напыления, композитные уплотнения... Но пока массово применяются проверенные решения. На производственной базе в Цинтяне, кстати, экспериментируют с различными покрытиями - интересно посмотреть на результаты.

Стандартизация - больная тема. Разные заводы имеют свои подходы к проектированию пилотных клапанов. Хорошо, что такие компании как ООО Кеке Групп с их 56 620 квадратных метров производственных площадей и 400 сотрудников могут обеспечивать стабильное качество, но единых стандартов всё равно не хватает.

В итоге скажу так: пилотный предохранительный клапан - это не просто железка с пружиной, а сложная система, где каждая деталь должна работать идеально. И опыт, полученный на реальных объектах, дороже любых лабораторных испытаний. Главное - не бояться признавать ошибки и постоянно учиться на них.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Шаровой кран из литой стали

Шаровой кран из литой стали -

Шаровой кран из кованой стали

Шаровой кран из кованой стали -

Фиксированный шаровой кран с металлическим уплотнением

Фиксированный шаровой кран с металлическим уплотнением -

Предохранительный клапан с рубашкой

Предохранительный клапан с рубашкой -

Вертикальный обратный клапан двойного назначения типа H41S

Вертикальный обратный клапан двойного назначения типа H41S -

Предохранительный клапан низкого подъема типа A41C класса Pound

Предохранительный клапан низкого подъема типа A41C класса Pound -

Предохранительный клапан полного подъема типа A48SC класса Pound

Предохранительный клапан полного подъема типа A48SC класса Pound -

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан (серия W)

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан (серия W) -

Закрытый пружинный низкоподъемный предохранительный клапан

Закрытый пружинный низкоподъемный предохранительный клапан -

Задвижка японского стандарта

Задвижка японского стандарта -

Пилтовой предохранительный клапан

Пилтовой предохранительный клапан -

Обратный клапан

Обратный клапан

Связанный поиск

Связанный поиск- Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем производитель

- Задвижка из чугуна производитель

- Газовые шаровые краны бабочка

- Задвижка стальная цена

- Рычажно грузовым или пружинным предохранительным клапаном

- Клапан предохранительный малоподъемный пружинный заводы

- Резьбовой шаровой кран заводы

- Клапан предохранительный пружинный завод

- Клапан предохранительный пружинный производитель

- Задвижка обрезиненная заводы