Оптом клапан предохранительный малоподъемный пружинный

Если говорить о малоподъемных пружинных клапанах — многие до сих пор путают их с полноподъемными, а ведь разница в скорости срабатывания и пропускной способности иногда достигает 40%. На практике это выливается в частые замены на ТЭЦ, где давление скачет буквально каждые 20 минут.

Конструкционные нюансы, которые не пишут в ГОСТ

Вот смотрите: пружина в таких клапанах должна быть рассчитана не только на номинальное давление, но и на циклическую усталость. Помню, на одном из объектов ООО Кеке Групп пришлось переделывать всю партию — заказчик жаловался на 'подвисание' золотника. Оказалось, термообработка пружин не учитывала локальные перегревы до 280°C.

Кстати, про посадку седла — лично видел, как при испытаниях на https://www.zgkkv.ru использовали лазерную коррекцию геометрии. Это дорого, но дает прирост по герметичности на 15-20% compared со стандартной шлифовкой.

А вот про уплотнительные поверхности — тут многие грешат избыточным притиранием. На самом деле, для малоподъемных моделей достаточно контактной полосы 0.8-1.2 мм, иначе начинается залипание при низких давлениях.

Реальные кейсы с производственной базы в Цинтяне

В 2019 году на линии литья как раз запускали модернизацию — перешли на песчаные формы с охлаждением в вакууме. Для предохранительный малоподъемный пружинный это критично: структура чугуна получается без раковин, которые обычно проявляются при первом же гидроиспытании.

Запомнился инцидент с химическим комбинатом в Уфе — там поставили клапаны с пружинами из обычной стали 60С2ХФА. Через три месяца работы в среде с сероводородом появились микротрещины. Пришлось экстренно менять на сталь 12Х18Н10Т, хотя по ТУ это не требовалось.

Кстати, про ковку — на площадке 56 620 м2 в Цинтяне сейчас ставят новый пресс на 8000 тонн. Для фланцевых соединений это даст более равномерную зернистость металла. Помню, как в 2002 году, когда компания только начинала, подобное оборудование было лишь у европейских производителей.

Типовые ошибки монтажа

Чаще всего проблемы возникают при установке без выверки соосности — говорю по опыту сервисных выездов. Как-то раз на нефтепроводе клапан начал 'подтравливать' из-за перекоса всего в 1.5 градуса. Причем визуально это было незаметно.

Еще момент — многие забывают про компенсаторы теплового расширения. Особенно для труб DN150 и выше. В итоге при прогреве системы корпус клапана испытывает дополнительные изгибающие нагрузки.

А вот про пружинный механизм — тут есть хитрость: при сборке нужно контролировать не только усилие сжатия, но и равномерность поджатия тарелки. Лучше использовать динамометрические ключи с погрешностью не более 2%.

Эволюция требований к испытаниям

Раньше довольствовались стандартными тестами по ГОСТ , но сейчас заказчики из энергетики требуют дополнительные циклы 'холод-горячо'. Например, для клапан предохранительный малоподъемный это минимум 50 циклов с переходом от 20°C к 350°C за 15 минут.

На производстве в Лунване внедрили интересную систему — после сборки каждый клапан проходит 'прослушивание' ультразвуковым дефектоскопом. Выявляют микроскопические трещины, которые не видны при гидравлических испытаниях.

Кстати, про стенды — помню, как в 2010-х приходилось арендовать оборудование у 'ЗиО-Подольск'. Сейчас же на https://www.zgkkv.ru установили собственные компьютеризированные стенды с регистрацией параметров в реальном времени.

Перспективы модернизации

Сейчас активно экспериментируем с покрытиями — например, газотермическое напыление карбида вольфрама увеличивает стойкость к эрозии в 2.5 раза. Особенно актуально для ТЭС, где в паровой фазе есть абразивные частицы.

Из последнего — начали применять пружины с переменным шагом навивки. Это позволяет снизить инерционность на 18-20%, что для малоподъемных конструкций критически важно.

Коллеги из ООО Кеке Групп недавно запатентовали систему мониторинга износа — в тарелку встраивают датчик вибрации, который передает данные без проводных соединений. Пока тестируем на объектах в Лишуе, но первые результаты обнадеживают.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Плунжерный запорный клапан UJ41HY

Плунжерный запорный клапан UJ41HY -

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с наружной резьбой

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с наружной резьбой -

Предохранительный клапан низкого подъема типа A41C класса Pound

Предохранительный клапан низкого подъема типа A41C класса Pound -

Пилтовой предохранительный клапан

Пилтовой предохранительный клапан -

Предохранительный клапан полного подъема типа A44C класса Pound

Предохранительный клапан полного подъема типа A44C класса Pound -

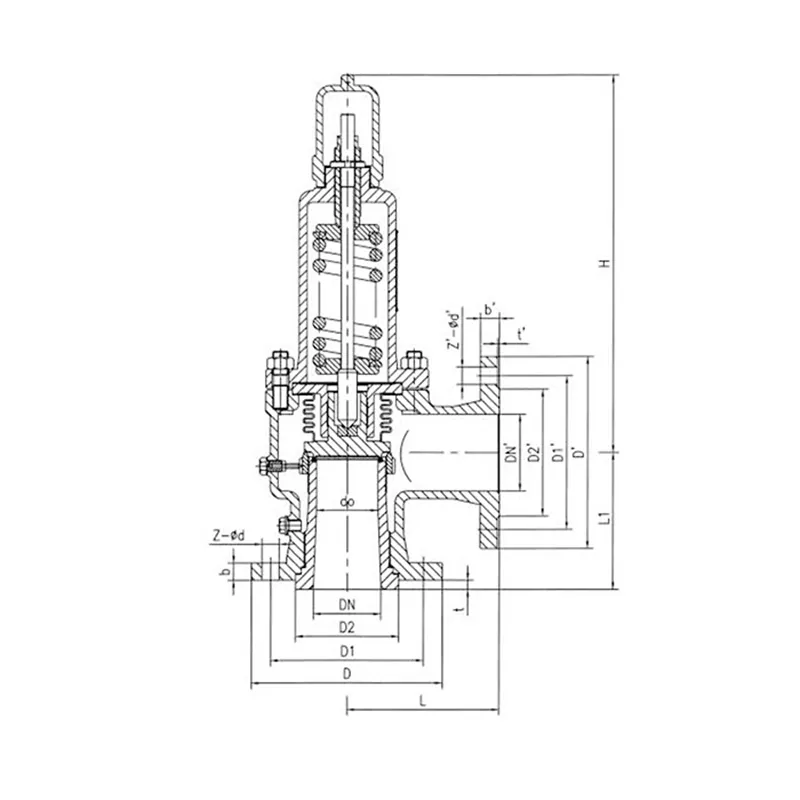

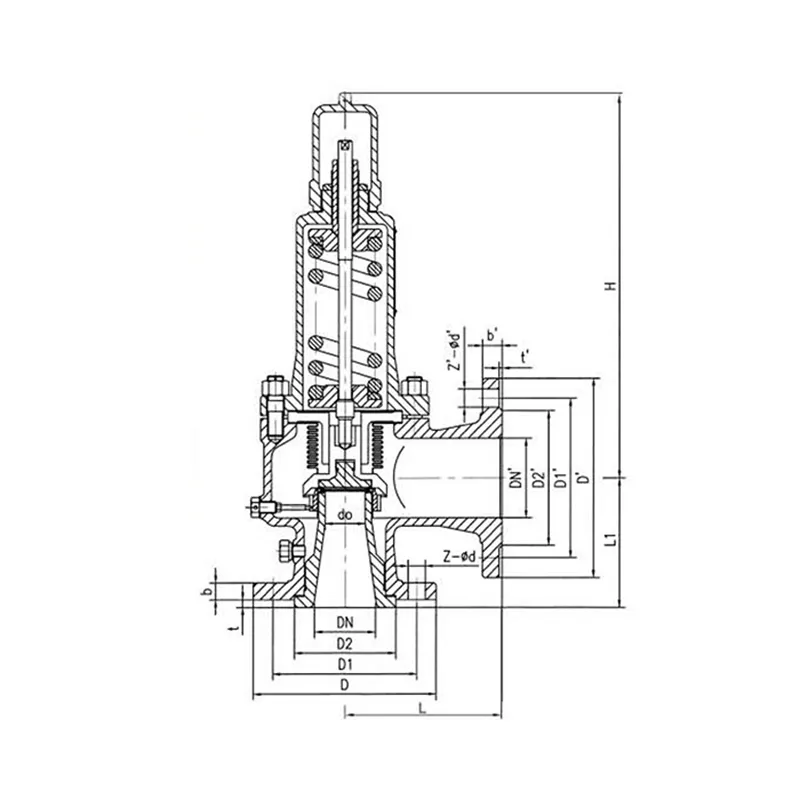

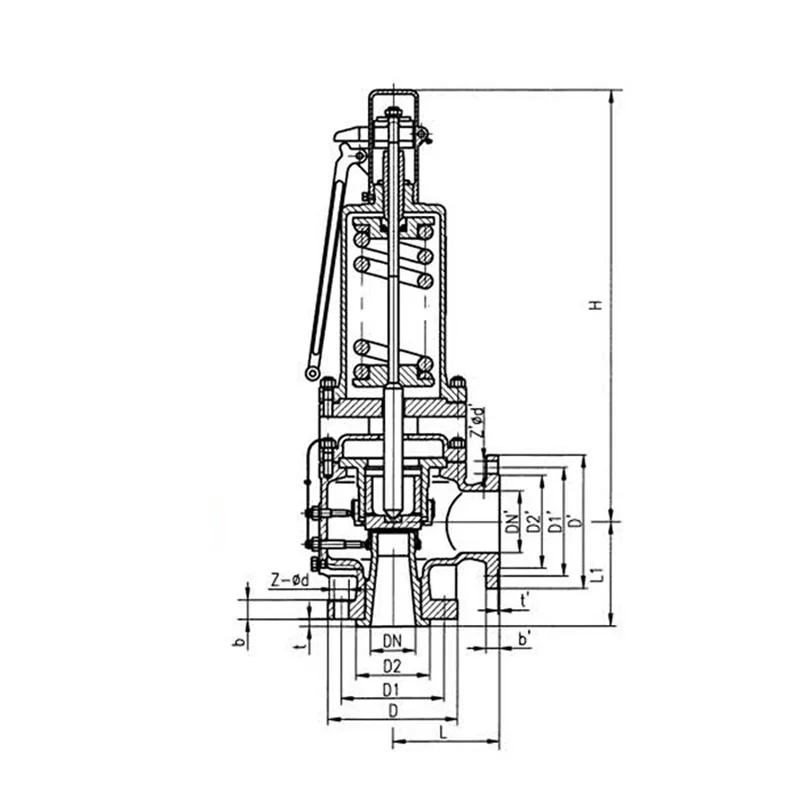

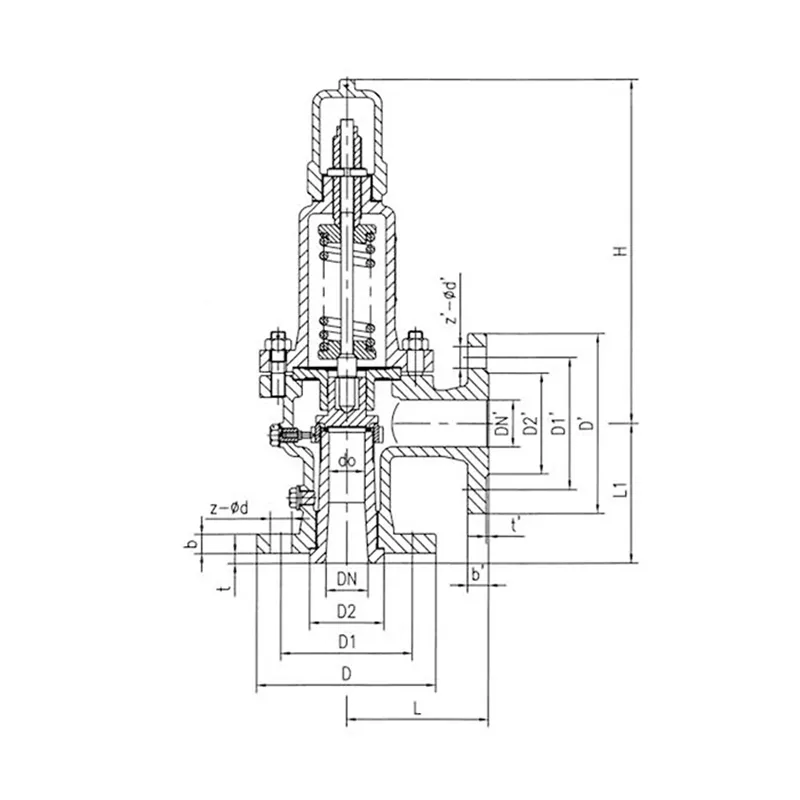

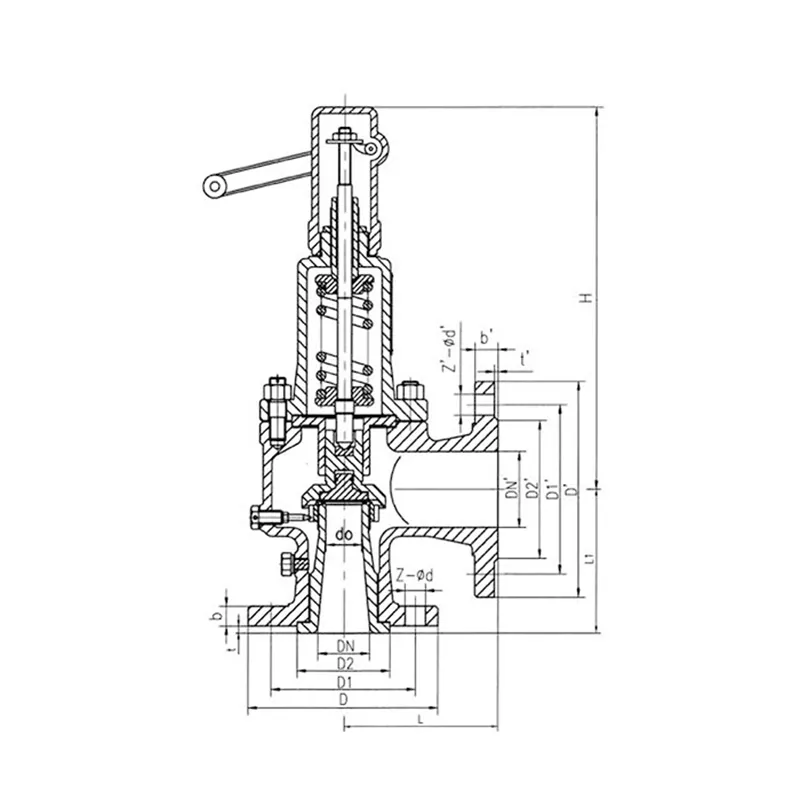

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан -

Вакуумный предохранительный клапан отрицательного давления

Вакуумный предохранительный клапан отрицательного давления -

Закрытый пружинный низкоподъемный предохранительный клапан высокого давления

Закрытый пружинный низкоподъемный предохранительный клапан высокого давления -

Обратный предохранительный клапан

Обратный предохранительный клапан -

Шаровой кран

Шаровой кран -

Предохранительный клапан сильфонного типа

Предохранительный клапан сильфонного типа -

Фиксированный шаровой кран с металлическим уплотнением

Фиксированный шаровой кран с металлическим уплотнением

Связанный поиск

Связанный поиск- Предохранительный клапан class 150 завод

- Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем привод ручной

- Предохранительный клапан для бойлера цена

- Oem рычажно пружинные предохранительные клапаны

- Задвижка pn40

- Ножевая задвижка с пневмоприводом производитель

- Клапан предохранительный пружинный муфтовый завод

- Задвижка ножевая межфланцевая производители

- Газовый предохранительный клапан завод

- Оптом задвижка клиновая с выдвижным шпинделем