Краны шаровые латунные газовые

Если брать газовые шаровые краны из латуни — тут многие сразу думают про дешёвую арматуру для бытовых газплит. Но на самом деле диапазон применения шире: от котлов до распределительных узлов низкого давления. Главное заблуждение — считать все латунные краны одинаковыми, будто разница только в цене. На деле состав сплава и конструкция штока критичны.

Особенности латуни для газовой среды

Латунь ЛС59-1 или CW510L — стандарт для таких кранов. Но вот нюанс: если в сплаве есть примеси свинца выше нормы, возможна межкристаллитная коррозия при контакте с сероводородом в газе. У нас на объекте в Новосибирске как-то поставили партию кранов с непроверенным сплавом — через полгода начали подтекать по штоку. Разобрали — видна рыхлость материала.

Толщина стенки корпуса — ещё один момент. Для давления до 0,6 МПа обычно хватает 3-4 мм, но если кран ставится на уличный газовый ввод, где возможны вибрации, лучше брать с запасом. Один раз пришлось менять краны на котельной после зимы: на тройниках появились микротрещины. Производитель сэкономил на механической обработке заготовки.

Сейчас многие используют краны от ООО Кеке Групп — у них своё литьё, контролируют химический состав сплава. На их сайте https://www.zgkkv.ru есть данные по испытаниям на циклическую прочность, это полезно для проектировщиков. Но лично я всегда прошу предоставить акт испытаний именно для партии — бывают отклонения в термообработке.

Конструктивные отличия газовых кранов

От водяных шаровых кранов газовые отличаются в первую очередь уплотнениями. PTFE или фторкаучук — стандарт, но для низких температур (ниже -15°C) лучше искать варианты с EPDM. В Сибири ставили краны с PTFE — при резком похолодании появилась капиллярная течь через сальниковый узел.

Сильфонный узел — опционально, но для подземной прокладки или помещений с агрессивной средой рекомендую только такую конструкцию. Помню, на газораспределительной станции под Казанью обычные краны пришлось менять каждые 2 года из-за коррозии штока. После установки сильфонных версий проблем не было 5+ лет.

Угол поворота ручки — кажется мелочью, но важно. 90° — стандарт, но некоторые производители делают ограничитель на 95°, чтобы был запас. Это полезно для старых трубопроводов, где возможны перекосы при монтаже. В новых системах такой запас иногда приводит к недозатяжке — нужно следить за метками.

Монтаж и типичные ошибки

Резьбовые соединения — самое слабое место. Диэлектрические прокладки обязательны, но многие монтажники их не ставят, говоря 'и так держит'. Результат — электрохимическая коррозия на стыке стальной трубы и латунного крана. В многоквартирном доме в Екатеринбурге из-за этого за 3 года полностью разрушилась резьба на вводе.

Направление потока — стрелка на корпусе не просто рекомендация. Для газовых кранов с полнопроходной конструкцией это особенно важно, если стоит система сброса давления. При обратной установке возможна вибрация шарового элемента при резком открытии.

Момент затяжки — часто пережимают, особенно при монтаже на стальные трубы без сгонных муфт. Латунь мягче стали, резьбу сорвать легко. Лучше использовать динамометрический ключ с пределом 120-150 Н·м для диаметров 1/2'–1'. На моей практике 30% протечек на новых объектах — именно от перетяжки.

Контроль качества и испытания

Гидроиспытания на производстве — стандарт, но для газовых кранов важнее тест на герметичность в среде метана. Некоторые производители экономят, делая только воздушные испытания. Разница в чувствительности: воздушные тесты не всегда выявляют микротрещины в литье.

Проверка работоспособности после длительного хранения — обязательный этап перед монтажом. Был случай на складе в Хабаровске: краны хранились 2 года без консервации, при установке заклинило шаровый механизм. Пришлось демонтировать узел полностью — потеряли 3 дня на переделку.

У ООО Кеке Групп в описании производственного процесса упоминается прецизионная отделка — это как раз про притирку шарового элемента. На их производственной базе в Цинтяне действительно используют хонингование, что снижает риск заедания. Но для конечного пользователя важно проверить плавность хода до монтажа — несколько раз открыть-закрыть кран.

Ремонтопригодность и срок службы

Теоретически латунные газовые краны неремонтопригодны, но на практике меняют уплотнения и даже шток, если конструкция разборная. Важно: после ремонта обязательна повторная опрессовка. В частном секторе часто пытаются 'поджать' сальник без демонтажа — это временное решение, через 2-3 месяца течь возвращается.

Средний срок службы качественного крана — 15-20 лет, но при условии правильного монтажа и отсутствия вибраций. На компрессорных станциях рекомендуют менять каждые 10 лет из-за постоянных пульсаций давления. В жилых домах — дольше, если нет проблем с влажностью в помещении.

Индикация износа — к сожалению, на газовых кранах редко встречается. Ориентируются на усилие при повороте ручки: если стало заметно тяжелее или появились 'мёртвые зоны' — время менять. На опасных производствах ставят краны с датчиками положения, но это уже спецзаказ.

Особенности для разных регионов

Климатические исполнения — тема отдельная. Для северных регионов важна морозостойкость уплотнений, для южных — стойкость к УФ-излучению (если кран на улице). В Краснодарском крае видел, как за год разрушились полипропиленовые ручки на уличных газовых кранах — пришлось ставить металлические.

Сейсмические нагрузки — для Дальнего Востока актуально. Стандартные краны не всегда выдерживают вибрацию, нужны варианты с усиленными креплениями. После землетрясения в Нефтегорске пересмотрели требования к арматуре на газопроводах — теперь обязательны антисейсмические исполнения.

Взаимозаменяемость — проблема старых систем. Советские краны имели метрическую резьбу, современные — дюймовую. При замене часто нужны переходники, что добавляет точек потенциальных протечек. Лучше сразу менять узел целиком, если позволяет бюджет.

Перспективы развития

Тенденция к интеллектуальным системам — краны с дистанционным управлением и датчиками утечки. Но для массового рынка это пока дорого. Более реальное направление — улучшение материалов: латунь с добавлением никеля для повышения стойкости к коррозии.

Экологичность — европейские стандарты ужесточают требования к содержанию свинца в сплавах. Производители вроде ООО Кеке Групп постепенно переходят на бессвинцовые латуни, но это удорожает продукцию на 15-20%. Пока для внутреннего рынка многие продолжают выпускать классические сплавы.

Унификация — медленный процесс. Хотелось бы видеть больше стандартизированных решений для быстрого монтажа, особенно при аварийных работах. Сейчас каждый производитель предлагает свои линейки, что осложняет подбор аналогов.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Обратный клапан

Обратный клапан -

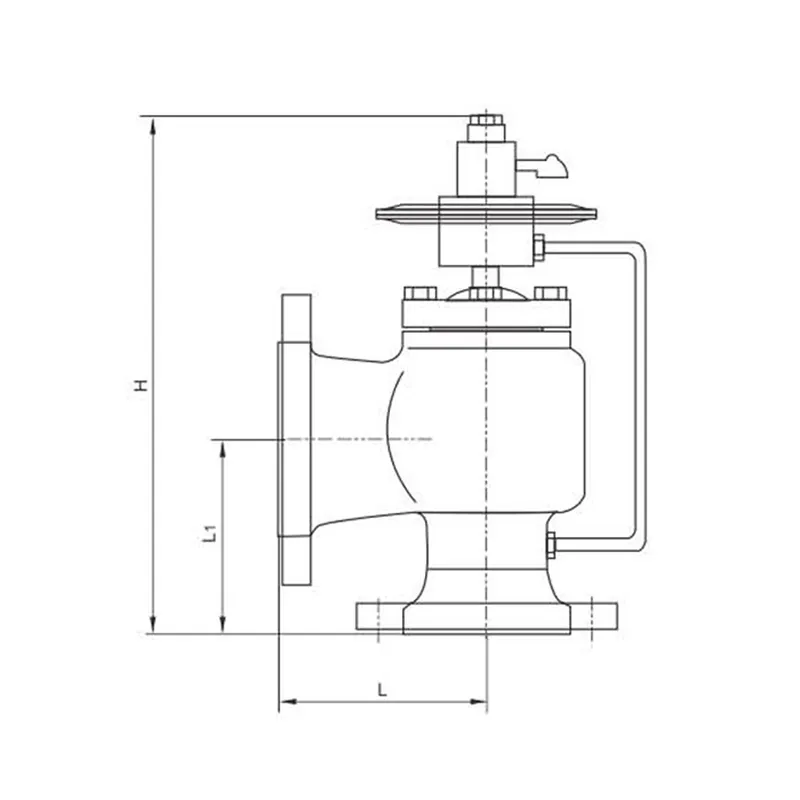

Предохранительные декомпрессионные клапаны серии JY

Предохранительные декомпрессионные клапаны серии JY -

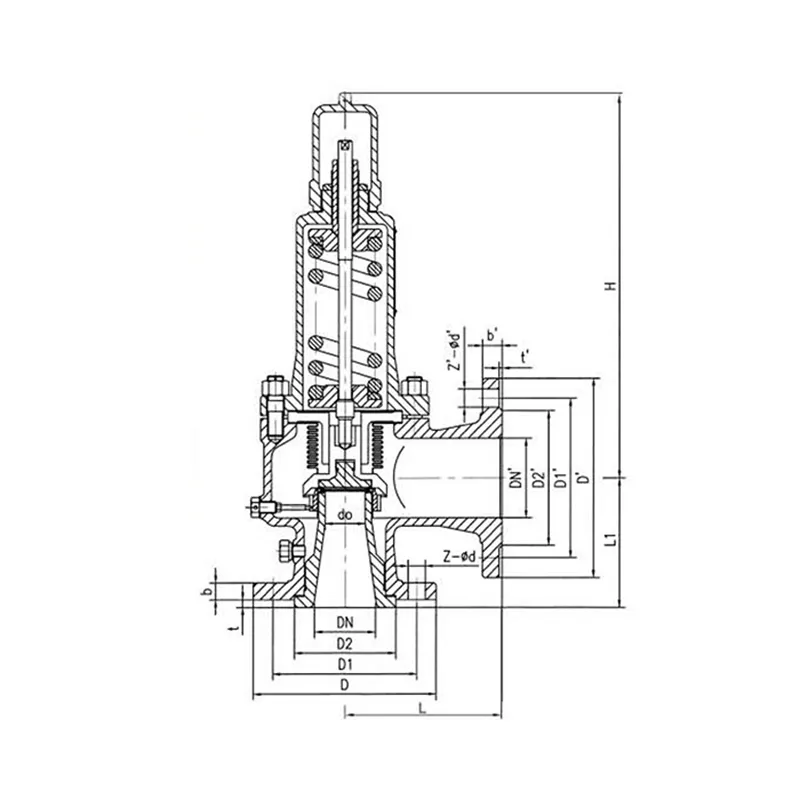

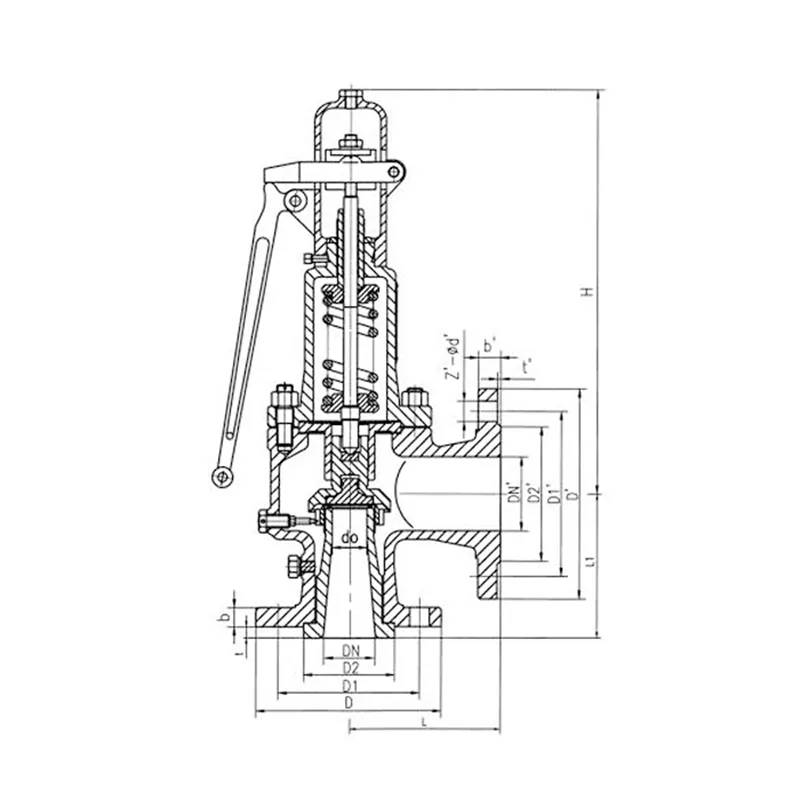

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан с рычагом

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан с рычагом -

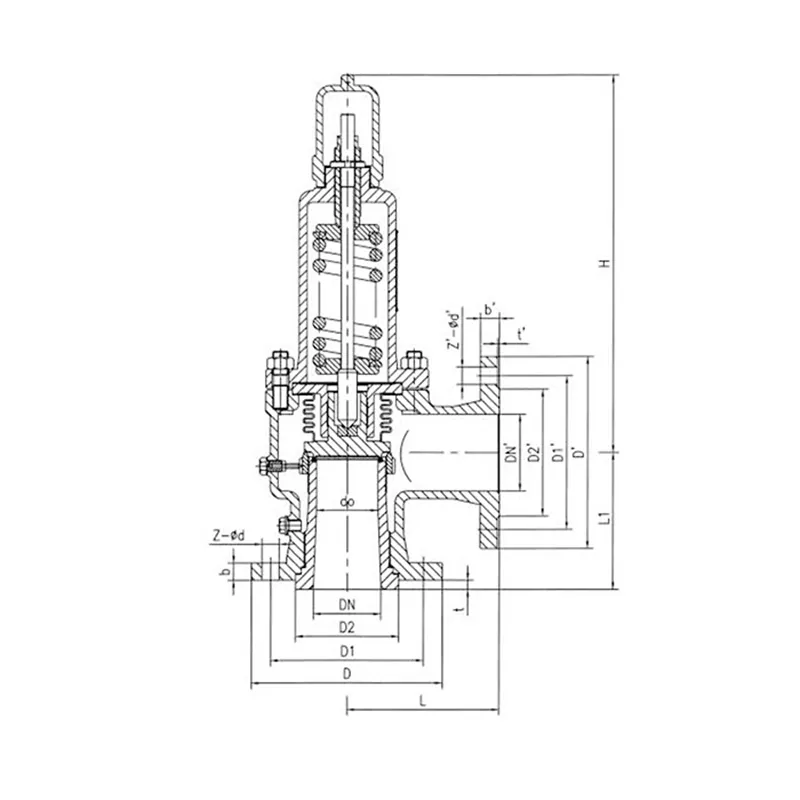

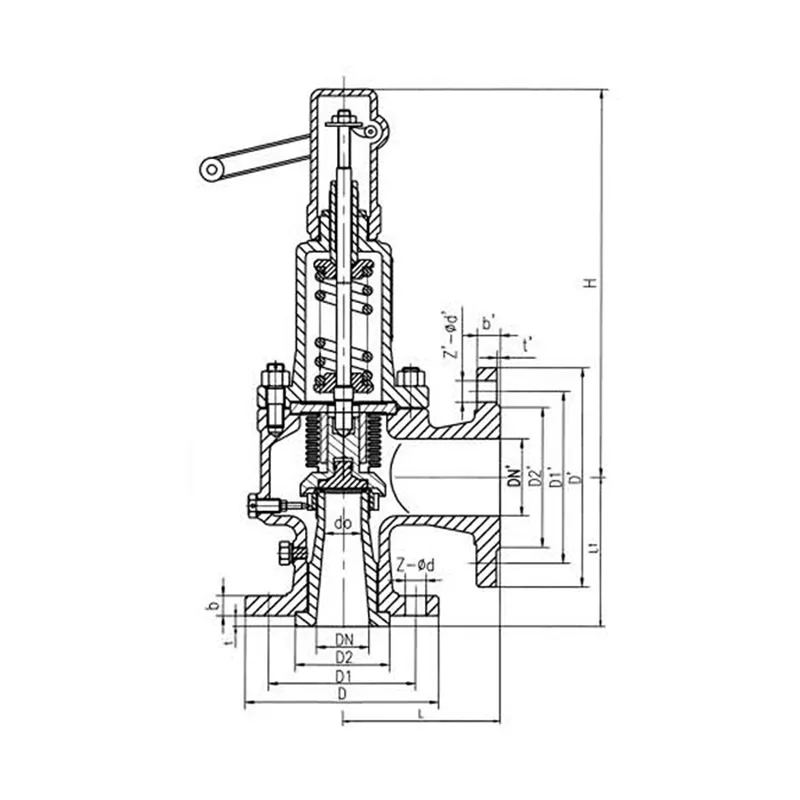

Пружинный предохранительный клапан с сильфонным балансом типа WA41C

Пружинный предохранительный клапан с сильфонным балансом типа WA41C -

Фиксированный шаровой кран с болтовым соединением

Фиксированный шаровой кран с болтовым соединением -

Задвижка ANSI

Задвижка ANSI -

Предохранительный клапан полного подъема типа A48C класса Pound

Предохранительный клапан полного подъема типа A48C класса Pound -

Закрытый пружинный низкоподъемный предохранительный клапан

Закрытый пружинный низкоподъемный предохранительный клапан -

Шаровой кран из литой стали

Шаровой кран из литой стали -

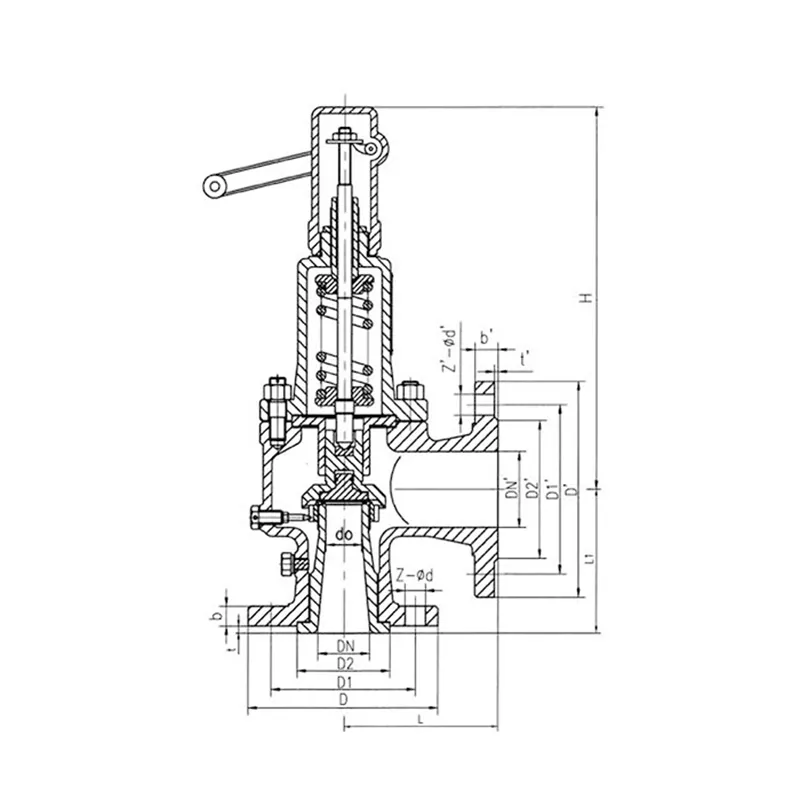

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с рычагом

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с рычагом -

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA44C, класс точности 1 фунт

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA44C, класс точности 1 фунт -

Глушительный обратный клапан

Глушительный обратный клапан

Связанный поиск

Связанный поиск- Ножевая задвижка

- Оптом пружинные предохранительные клапаны инструкция

- Задвижка ножевая межфланцевая цена

- Высококачественный предохранительный клапан class 150

- Клапан предохранительный латунный резьбовой цена

- Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем производители

- Кран шаровой стальной газовый

- Пилотный предохранительный клапан производитель

- Задвижка ножевая с маховиком цена

- Высококачественный задвижка двухдисковая с выдвижным шпинделем