Клапан предохранительный пружинный завод

Когда слышишь ?клапан предохранительный пружинный завод?, многие сразу представляют гигантские конвейеры с роботами — но на деле даже на современных предприятиях вроде ООО Кеке Групп ключевые этапы, например, калибровка пружин или проверка герметичности седла, до сих пор требуют ручной настройки. Именно здесь кроется основная ошибка новичков: думают, что главное — это давление срабатывания, а на деле ресурс клапана определяет качество притирки уплотнительных поверхностей. Я сам лет пять назад налаживал линию для пружинных предохранительных клапанов на китайской площадке в Цинтяне — и тогда мы три недели мучились с микротрещинами на заглушках из-за неправильного режима термообработки. Пришлось даже старые чертежи 2010 года искать, чтобы сравнить допуски.

Технологические тонкости, которые не пишут в ГОСТ

Начну с банального, но критичного момента: если пружину калибровать ?по учебнику? — то есть выдерживать стандартные параметры нагрузки — клапан будет стабильно срабатывать на стенде, но в реальной системе с пульсациями среды начнёт подтравливать уже через 200 циклов. Мы в ООО Кеке Групп после серии испытаний в 2018 году пришли к неочевидному решению: для агрессивных сред (скажем, перегретый пар на ТЭЦ) пружину нужно ставить с запасом по жёсткости на 12–15% выше расчётной. Да, это чуть снижает КПД, зато предотвращает инерционное подёргивание золотника. Кстати, наш техотдел до сих пор спорит, стоит ли для арматуры DN50 вводить такую же поправку — пока тестовые образцы показывают разнонаправленные результаты.

Литьё корпусов — отдельная головная боль. На площадке в Лишуе мы изначально использовали стандартную сталь 25Л, но для предохранительных клапанов с рабочим давлением от 100 атм пришлось перейти на 20Х13Л. Разница в цене почти 30%, зато ушли проблемы с межкристаллитной коррозией в зоне резьбовых соединений. Помню, как в 2019 году пришлось экстренно менять партию для заказчика с Урала — они как раз жаловались на трещины в районе фланца после полугода эксплуатации. Расследование показало, что виновата не сталь, а скорость охлаждения отливки — но перестраховались всё равно.

А вот с прецизионной отделкой ситуация интереснее. Казалось бы, шлифовка седла — процесс отработанный. Но когда начали поставлять клапаны для химических комбинатов, выяснилось: полировка до Ra 0,2 мкм не всегда полезна. Для вязких сред типа мазута слегка шероховатая поверхность (до Ra 0,8) даёт лучшее прилегание — видимо, из-за образования микроплёнки. Пришлось пересматривать техпроцесс для части продукции. Кстати, на сайте https://www.zgkkv.ru есть старая спецификация 2015 года — так там этот нюанс ещё не учтён, хотя в реальных картах операций мы его уже внедрили.

Оборудование и люди: что действительно влияет на качество

Производственная база в 56 тысяч квадратных метров — это, конечно, впечатляет, но ключевое всегда люди. У нас в цехе сборки пружинных клапанов работает бригада из четырёх мастеров с опытом от 15 лет — они на слух определяют, есть ли вибрация при пробном открытии. Автоматика такого не фиксирует. Однажды они поймали партию с дефектными пружинами (поставщик сменил термообработку без уведомления), которую уже собирались отгружать. Интересно, что молодые инженеры сначала не поверили — мол, осциллограф показывает норму. Но при детальном анализе оказалось: резонансная частота сместилась на 5 Гц, что для нас критично.

Линия ковки — отдельная тема. Когда в 2020 году обновляли прессы, столкнулись с парадоксом: немецкое оборудование даёт идеальную геометрию, но для наших типоразмеров DN80-DN100 оказалось слишком ?чувствительным? к колебаниям температуры заготовки. Пришлось дорабатывать систему подогрева — иначе при штамповке появлялись микротрещины в зоне перехода фланца. Китайские аналоги в этом плане проще, но там свой риск: разнотолщинность стенок иногда выходит за допуски. Сейчас используем гибридный вариант — основное оборудование из Германии, но с нашей системой контроля.

Про литьё клапанов стоит добавить: мы давно перешли на вакуумную выплавку, но до сих пор для ответственных заказов (например, для атомной энергетики) делаем дополнительную электрошлаковую переплавку. Дорого, да. Зато последняя проверка Ростехнадзора показала нулевой брак по металлографике. Кстати, именно из-за этих требований мы в ООО Кеке Групп сохранили участок ручной отливки для спецзаказов — полностью автоматизировать такие процессы пока не получается.

Типичные ошибки при монтаже и как их избежать

Чаще всего проблемы возникают не с самими клапанами, а с их установкой. Наш сервисный отдел собрал статистику: в 60% аварийных случаев предохранительный пружинный клапан монтировали без учёта гидроударов. Типичный пример — установка на трубопровод с быстрыми задвижками без демпферов. Клапан срабатывает корректно, но пружина не успевает перераспределить нагрузку — появляется остаточная деформация. Теперь в паспорте изделия мы отдельным разделом прописываем требования к обвязке.

Ещё один нюанс — ориентация. Для горизонтальных трубопроводов с газовой средой выходной патрубок должен быть строго под углом 15° вниз — иначе возможен застой конденсата. Был случай на нефтеперерабатывающем заводе в Омске: клапан установили вертикально, как удобнее было монтажникам, через три месяца — коррозия пружины из-за скопившейся влаги. Причём визуально дефект не заметен, пока не вскроешь.

И самое обидное — когда игнорируют калибровку после транспортировки. Пружинные клапаны чувствительны к вибрациям при перевозке, даже если упаковка идеальная. Мы всегда рекомендуют проверять давление срабатывания на месте — но многие заказчики экономят время. Результат: ложные срабатывания или, хуже того, отказ при аварийной ситуации. Пришлось даже разработать мобильный стенд для выездных проверок — теперь возим его по критичным объектам.

Эволюция требований и будущее отрасли

Если в 2000-х главным был вопрос ?выдержит ли давление?, то сейчас заказчики ждут диагностику в реальном времени. Мы в ООО Кеке Групп уже тестируем клапаны с датчиками для мониторинга износа пружины — но пока это дорогое решение. Интересно, что европейские коллеги пошли по пути ?умного? управления — их клапаны могут адаптироваться под изменение параметров системы. На мой взгляд, это избыточно для 80% применений — надёжность механики всё ещё важнее электроники.

Экология всё больше влияет на конструкцию. Например, для пружинных предохранительных клапанов в нефтегазовой отрасли теперь требуют нулевую эмиссию в атмосферу — значит, нужны системы рекуперации сбросов. Мы пробовали ставить мембранные блокировки, но они не всегда стабильны при низких температурах. Сейчас экспериментируем с каскадными схемами — пока сыровато, но первые тесты на площадке в Вэньчжоу обнадёживают.

Перспективы? Думаю, лет через пять мы увидим гибридные решения — где пружинная группа останется как страховочный элемент, а основное регулирование будет за электромагнитными приводами. Но полностью отказываться от проверенной механики точно не стоит — особенно для объектов с повышенными требованиями к безопасности. Кстати, наш завод в Цинтяне как раз закладывает мощности под такие гибридные линии — посмотрим, что получится.

Почему важно выбирать производителя с полным циклом

Когда ООО Кеке Групп только начинала в 2002 году с уставным капиталом в 116 миллионов юаней, мы фокусировались только на сборке. Ошибка: контроль качества на стороне поставщиков литья постоянно подводил. С 2010 года перешли на полный цикл — от проектирования до прецизионной отделки. Результат: брак упал с 3% до 0,15%. Для клапанов предохранительных это критично — ведь каждый дефектный экземпляр это потенциальная авария.

Собственное литьё даёт не только контроль качества, но и гибкость. Помню, как в 2021 году понадобилось срочно изготовить партию клапанов из сплава Хастеллой для химического комбината — сторонние литейщики предлагали срок от 4 месяцев. Мы же на своей площадке в Лишуе сделали за 6 недель — потому что не пришлось согласовывать техпроцесс и ждать очередь.

Важно и то, что полный цикл позволяет оптимизировать себестоимость без потери качества. Например, мы смогли снизить цену на стандартные модели DN25 на 12% — просто перенесли часть операций механической обработки на участок ковки. Это дало экономию на материале и сократило количество переходов. Конечно, такие решения возможны только когда все этапы под одним контролем — от чертежа до упаковки.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с наружной резьбой

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с наружной резьбой -

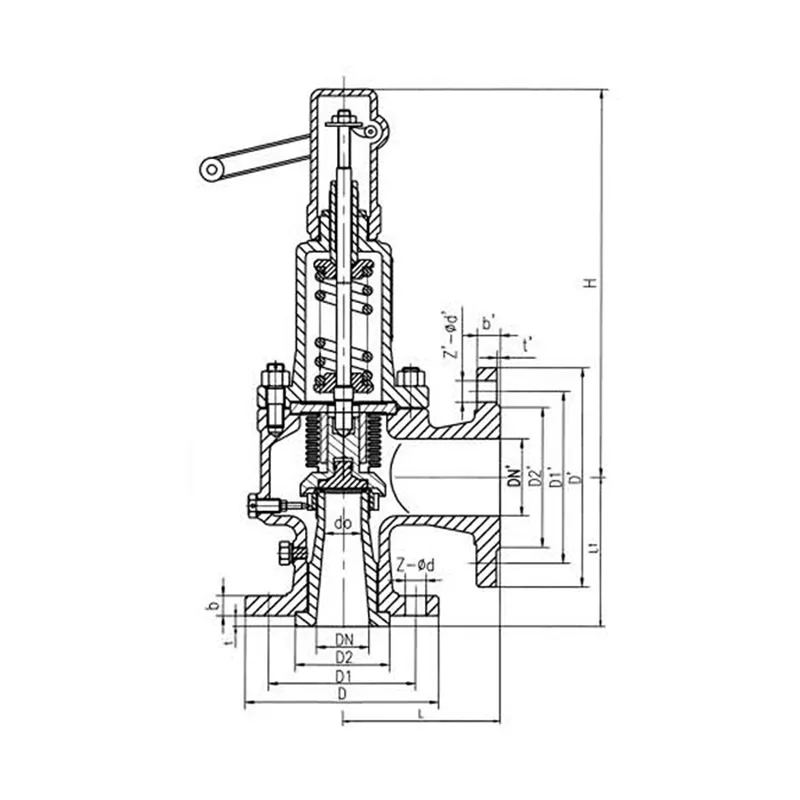

Закрытый пружинный полнопроходной предохранительный клапан высокого давления

Закрытый пружинный полнопроходной предохранительный клапан высокого давления -

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA44C, класс точности 1 фунт

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA44C, класс точности 1 фунт -

Закрытый пружинный полнопроходной предохранительный клапан

Закрытый пружинный полнопроходной предохранительный клапан -

Фиксированный шаровой кран с болтовым соединением

Фиксированный шаровой кран с болтовым соединением -

Плунжерный клапан с запорным клапаном (поршневой клапан)

Плунжерный клапан с запорным клапаном (поршневой клапан) -

Шаровой кран из литой стали

Шаровой кран из литой стали -

Фиксированный шаровой кран с металлическим уплотнением

Фиксированный шаровой кран с металлическим уплотнением -

Предохранительный клапан сильфонного типа

Предохранительный клапан сильфонного типа -

Предохранительный клапан обратного потока для сжиженного углеводородного газа

Предохранительный клапан обратного потока для сжиженного углеводородного газа -

Плунжерный запорный клапан UJ41HY

Плунжерный запорный клапан UJ41HY -

Задвижка японского стандарта

Задвижка японского стандарта

Связанный поиск

Связанный поиск- Высококачественный пилотный предохранительный клапан

- Предохранительный клапан бар производители

- Высококачественный задвижка ножевого типа

- Пружинные предохранительные клапаны инструкция

- Задвижка с клиновым затвором производители

- Oem стальной пружинный предохранительный клапан

- Переключаемый предохранительный клапан цена

- Высококачественный шаровой кран dn200

- Предохранительный клапан dn25 производители

- Клапан предохранительный 1 2 для компрессора производители