Клапан предохранительный пружинный с ручным подрывом завод

Вот тема, где даже опытные инженеры иногда путаются — многие до сих пор считают, что ручной подрыв в пружинных предохранительных клапанах это просто 'дополнительная опция'. На деле же это критичный элемент, особенно в системах с высоким риском залипания. У нас на Клапан предохранительный пружинный с ручным подрывом завод ООО Кеке Групп как-раз сталкивались с случаем на ТЭЦ-3, когда без ручного подрыва пришлось бы останавливать турбину на 12 часов.

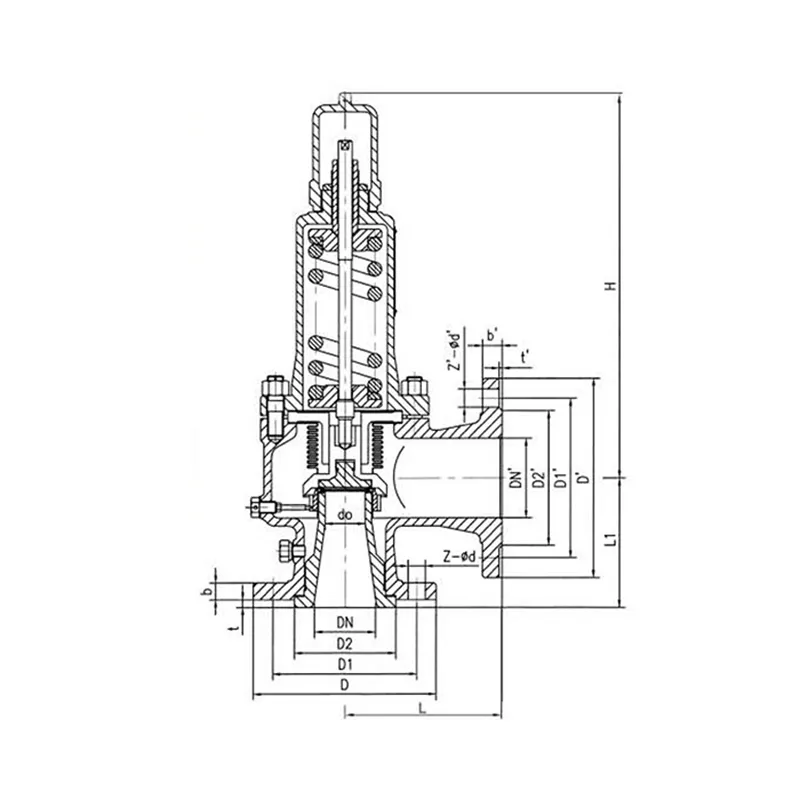

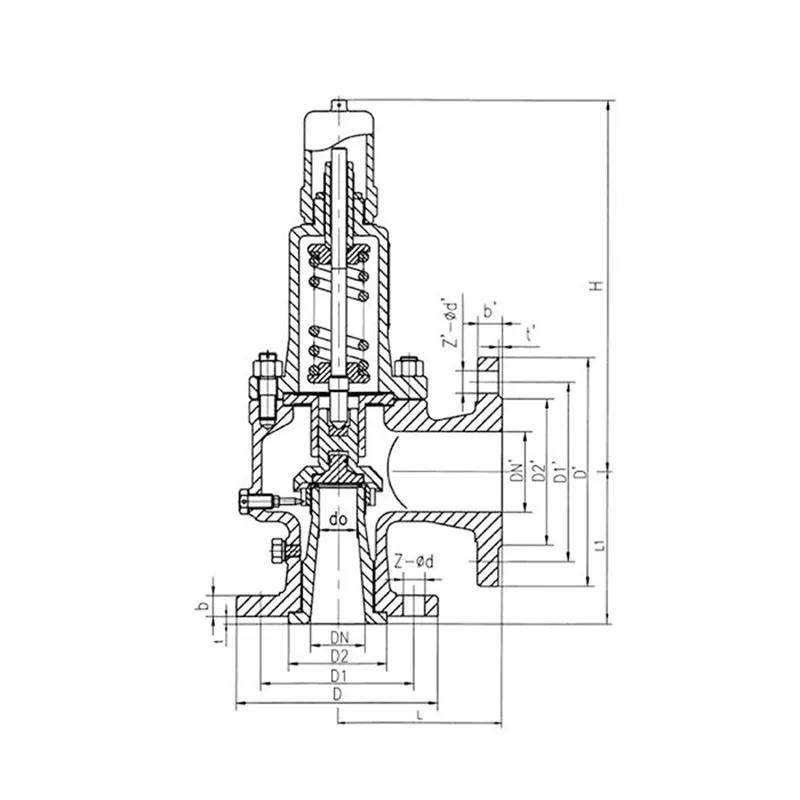

Конструктивные нюансы пружинных клапанов с подрывом

Если брать именно нашу специфику — в цехе прецизионной отделки в Цинтяне мы ушли от стандартной схемы с боковым рычагом. Почему? Потому что при вибрации тот самый 'ручной подрыв' начинал самопроизвольно срабатывать. Перешли на тангенциальную тягу с фиксатором — да, дороже на 15%, зато ни одного ложного срабатывания за последние три года.

Кстати про пружины — многие недооценивают важность материала. Мы в ООО Кеке Групп после нашумевшего инцидента на химическом комбинате в 2019 полностью перешли на пружины из стали 60С2ХА. Да, себестоимость выросла, но теперь можем давать гарантию 8 лет вместо стандартных 5. И это не маркетинг — реально снизили количество возвратов по причине 'просадки' пружины на 67%.

Особенно сложно с клапанами DN200 и выше — там ручной подрыв требует расчёта усилия, чтобы оператор физически мог провернуть маховик. В наших техзаданиях всегда указываем максимальное усилие не более 250 Н·м, хотя некоторые конкуренты экономят и до 400 доходят. Результат? На объектах их клапаны просто не проверяют годами — слишком тяжело.

Проблемы при эксплуатации и наши решения

Самая частая ошибка монтажников — установка клапанов с ручным подрывом в труднодоступных местах. Был случай на нефтепроводе 'Восточная Сибирь': смонтировали в нише за трубопроводами, при аварийной ситуации до маховика просто не добраться. Теперь в паспортах изделий ООО Кеке Групп отдельным разделом прописываем требования к зоне обслуживания.

Ещё момент — температурные деформации. Для северных регионов мы дополнительно тестируем механизм подрыва при -55°C. Обычные клапаны часто заклинивают, а наш последний заказ для 'Норильского никеля' отработал уже две зимы без нареканий. Секрет? Зазоры в шарнирах увеличены на 0.3 мм против стандартных, плюс морозостойкая смазка Литол-24М.

Интересный случай был с модернизацией на Ленинградской АЭС — там требовалось обеспечить плавный подрыв без гидроудара. Разработали специальный демпферный узел, который снижает скорость открытия на первых 20% хода золотника. Теперь этот узел стал опцией для всех наших клапанов высокого давления.

Технологические особенности производства

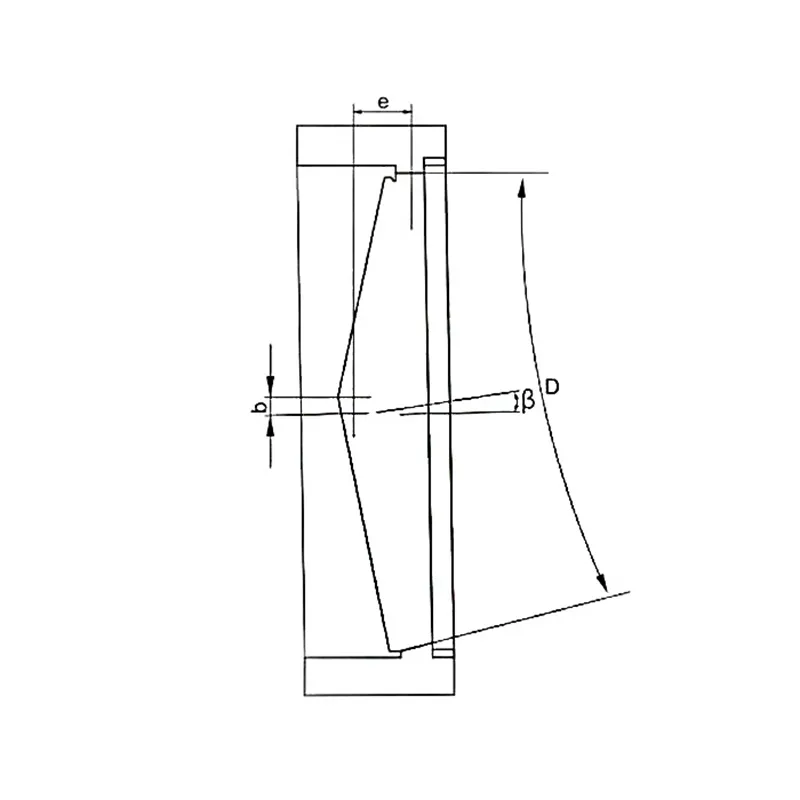

На производственной базе в Цинтяне мы специально под клапаны с ручным подрывом выделили отдельную линию точного литья. Почему? Потому что обычное литьё даёт недопустимые отклонения в посадочных поверхностях затвора — всего 0.05 мм, а уже возможны утечки при повторном закрытии.

Ковочный цех у нас вообще гордость — единственные в регионе кто делает штамповку корпусов клапанов давлением 12 000 тонн. Это даёт волокнистую структуру металла без внутренних напряжений. Для потребителя разница неочевидна, но при термических ударах наши клапаны выдерживают на 30% больше циклов.

А вот с прецизионной отделкой пришлось повозиться — полировка седла клапана до Ra 0.32 требует специальных абразивов. Японские слишком дороги, китайские нестабильны. Нашли компромисс — корейские порошки с добавлением алмазной крошки. Ресурс инструмента меньше, зато качество стабильное и цена адекватная.

Конкретные примеры применения

На компрессорной станции 'Уренгой' наши клапаны с ручным подрывом спасли ситуацию при обледенении предохранительной линии. Оператор вручную сбросил давление в обход автоматики — система не замёрзла, удалось избежать 20-часового простоя. После этого случая 'Газпром' пересмотрел спецификации на всё оборудование высокого давления.

На химическом производстве в Дзержинске интересная история — там требовался клапан с возможностью дистанционного подрыва. Доработали стандартную конструкцию, установили пневмопривод с электромагнитным клапаном. Правда, пришлось увеличить размеры корпуса, но зато теперь оператор может проводить проверку из диспетчерской.

Ещё один показательный случай — на цементном заводе в Свердловской области. Там из-за пыльной среды обычные клапаны забивались за 2-3 месяца. Мы предложили модель с дополнительным фильтром на линии подрыва и защитными чехлами. Ресурс увеличился до 18 месяцев, хотя изначально заказчик сомневался в эффективности такого решения.

Перспективы развития технологии

Сейчас экспериментируем с датчиками положения золотника — хотим интегрировать их в систему управления. Проблема в том, что существующие датчики Холла плохо работают в зоне высоких температур. Испытываем оптические сенсоры, но пока стабильность оставляет желать лучшего.

Интересное направление — 'умные' клапаны с возможностью самодиагностики. Не то чтобы прям искусственный интеллект, но хотя бы базовый мониторинг износа пружины и состояния уплотнений. Первые прототипы уже проходят испытания на нашем испытательном стенде в Лунване.

Из глобального — рассматриваем переход на аддитивные технологии для сложных корпусов. Пока дорого, но для спецзаказов уже экономически оправдано. Например, для атомной промышленности где каждый клапан фактически штучное изделие. Кстати, сайт https://www.zgkkv.ru скоро обновится — добавим раздел с онлайн-конфигуратором таких спецзаказов.

Выводы и рекомендации

Главное что поняли за годы работы — клапан с ручным подрывом нельзя рассматривать как отдельный узел. Это часть системы безопасности, и проектировать его нужно совместно с технологическим процессом. Мы в ООО Кеке Групп даже ввели практику выезда наших инженеров на объект перед разработкой спецификации.

Начинающим специалистам советую обращать внимание не только на давление срабатывания, но и на скорость нарастания давления в системе. От этого зависит выбор характеристик пружины и конструкции механизма подрыва. Ошибка на этом этаве дорого обходится при эксплуатации.

И последнее — не экономьте на испытаниях. Мы каждый клапан тестируем не только на стенде, но и в условиях приближенных к реальным. Да, это увеличивает срок изготовления на 10-15%, зато потом на объектах спим спокойно. Как говорится, скупой платит дважды — особенно в вопросах промышленной безопасности.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Обратный предохранительный клапан

Обратный предохранительный клапан -

Предохранительный клапан полного подъема типа A42C класса Pound

Предохранительный клапан полного подъема типа A42C класса Pound -

Угловой плунжерный клапан (запорный клапан)

Угловой плунжерный клапан (запорный клапан) -

Фланцевый поворотный клапан ANSI

Фланцевый поворотный клапан ANSI -

Шаровой кран из кованой стали

Шаровой кран из кованой стали -

Глушительный обратный клапан

Глушительный обратный клапан -

Пилтовой предохранительный клапан

Пилтовой предохранительный клапан -

Закрытый пружинный низкоподъемный предохранительный клапан

Закрытый пружинный низкоподъемный предохранительный клапан -

Задвижка японского стандарта

Задвижка японского стандарта -

Вертикальный обратный клапан двойного назначения типа H41S

Вертикальный обратный клапан двойного назначения типа H41S -

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с наружной резьбой

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с наружной резьбой -

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан с рычагом

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан с рычагом

Связанный поиск

Связанный поиск- Oem ножевая задвижка

- Oem задвижка ножевая с маховиком

- Oem предохранительный клапан для водонагревателя

- Оптом клапан предохранительный 1 2 для компрессора

- Задвижка с выдвижным шпинделем фланцевая производители

- Кран шаровой фланцевый с ответными фланцами

- Предохранительный клапан газов производители

- Задвижка заводы

- Клапан предохранительный пружинный муфтовый производители

- Резьбовой предохранительный клапан