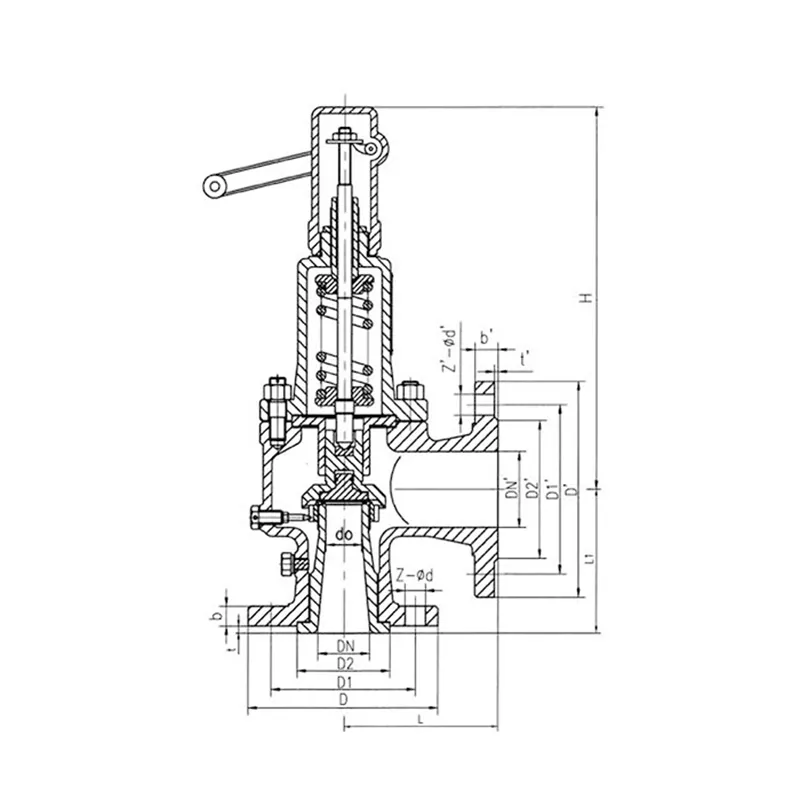

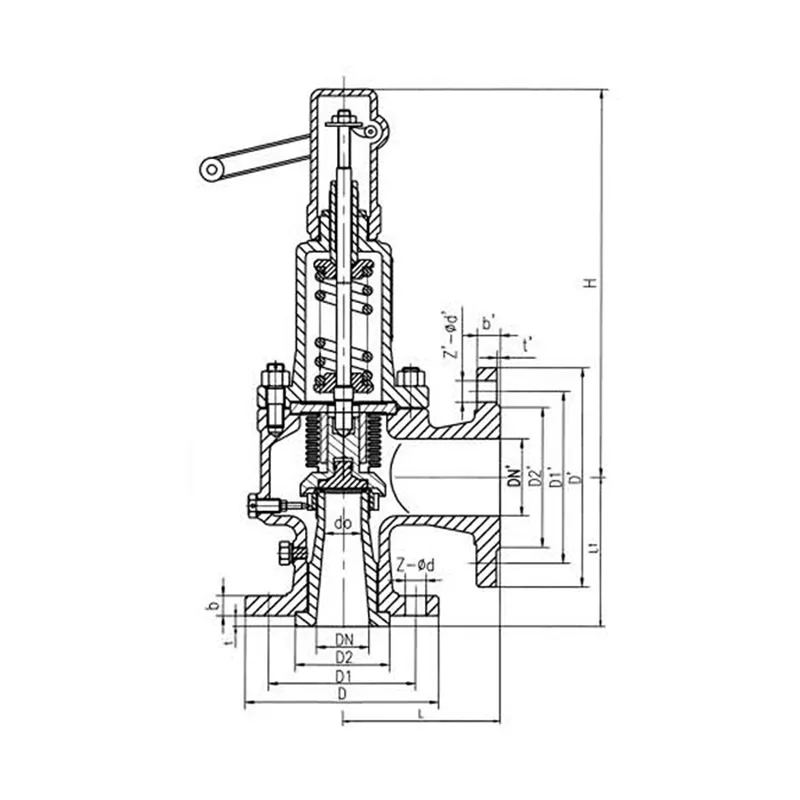

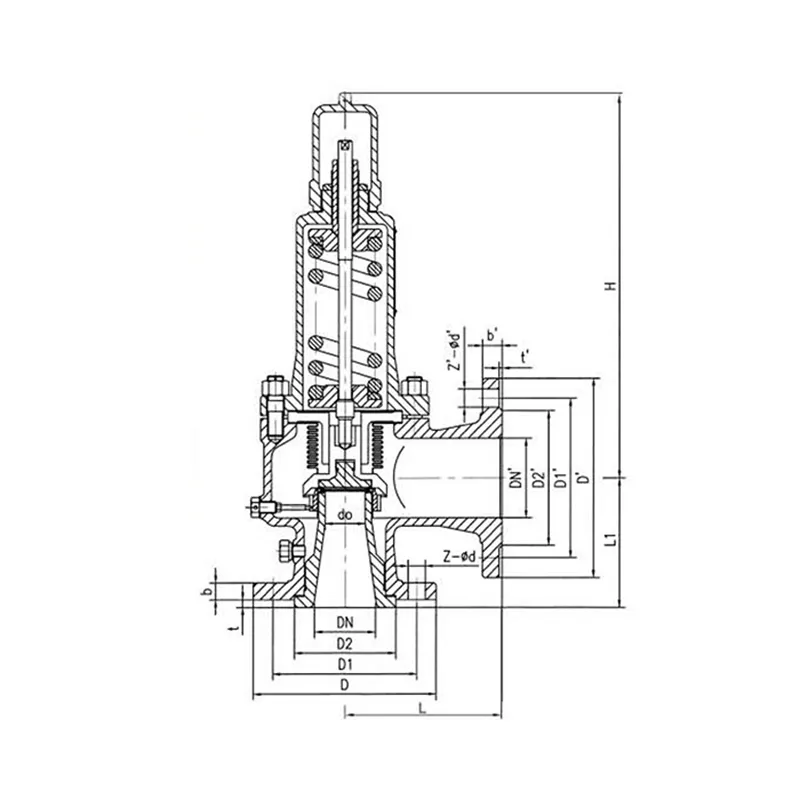

Клапан предохранительный пружинный с ручным подрывом производитель

Когда вижу запрос ?клапан предохранительный пружинный с ручным подрывом производитель?, всегда хочется уточнить: а вы понимаете, что ручной подрыв — это не аварийная кнопка, а инструмент контроля? Многие заказчики путают его с простым сбросом давления, но тут сложнее — речь о принудительном открытии для проверки или аварийного сброса без остановки системы. Мы в ООО Кеке Групп с 2002 года накопили опыт, где такие нюансы решают всё.

Почему ручной подрыв — это не ?просто рычаг?

В 2018 году на ТЭЦ под Казанью был случай: инженеры установили клапан с ручным подрывом, но не учли, что пружина должна компенсировать не только давление, но и вибрацию от турбин. Через три месяца клапан самопроизвольно сработал — оказалось, резьба штока разболталась. Пришлось переделывать узел с расчётом на динамические нагрузки. Сейчас мы в Кеке Групп для таких случаев добавляем контргайку с тефлоновым уплотнением — мелочь, но она исключает случайный срыв.

Кстати, ручной подрыв часто требуют для химических производств, где нужно быстро сбросить реакцию. Но если пружина не калибрована под агрессивные среды, через 10–15 циклов она ?устаёт?. Мы тестировали клапаны в солевых растворах — без покрытия Inconel 625 ресурс падал на 70%. Теперь всегда спрашиваем заказчика: ?А у вас там хлориды есть??

Ещё один момент — усилие на рычаге. По ГОСТу достаточно 200 Н, но на морозе (-40°C) смазка густеет, и рабочий просто не дотянет рычаг. Пришлось разработать редукторный модуль для арктических исполнений. Мелочь? Возможно, но именно такие детали отличают штамповку от продуманного оборудования.

Как мы провалились с первыми клапанами для нефтехимии

В 2010 году мы поставили пружинные клапаны на НПЗ в Омске — казалось, всё по чертежам. Но через месяц заказчик вернул партию: при ручном подрыве шток заедал в крайнем положении. Разобрались — проблема была в соосности пружины и седла. Погрешность всего 0,5 мм, но при температуре 300°C металл расширялся неравномерно. Тогда мы пересмотрели всю технологию сборки и ввели лазерную юстировку на производстве в Цинтяне.

Сейчас наш цех в Лишуе даёт точность до 0,1 мм, но до сих пор помню, как те первые клапаны ржавели на складе. Горький урок, но он заставил нас создать отдел контроля, который проверяет каждый узел под нагрузкой. Кстати, именно после этого случая мы начали использовать для штока не стандартную сталь, а AISI 316L с полировкой — для снижения трения.

Ещё из того провала вынесли: нельзя экономить на тестовых стендах. Сейчас у нас в Вэньчжоу стоит установка, имитирующая циклические нагрузки — гоняем клапаны до 10 000 срабатываний. Только так можно быть уверенным, что ручной подрыв не ?залипнет? в критический момент.

Почему литьё и ковка — это не взаимозаменяемо

Многие производители экономят: делают корпус клапана литым, а не кованым. Для воды — допустимо, но для пара с давлением 100 атм — рискованно. В 2016 году на ЦБК в Братске лопнул литой корпус — микротрещина от ликвации углерода. После этого мы в Кеке Групп для энергетики используем только ковку с последующей ЧПУ-обработкой. Да, дороже, но зато нет пор и включений.

Наша база в Цинтяне как раз заточена под такие задачи: 56 620 м2 — это не просто площадь, а комплекс с печами для термообработки и ультразвуковым контролем. Без этого даже самая точная пружина не спасёт — корпус должен держать ударную волну при сбросе давления.

Кстати, про пружины: их мы тоже ковали пробовали, но вернулись к холодной навивке — меньше остаточных напряжений. Материал — хром-ванадиевая сталь, но с обязательной дробеструйной обработкой. Без неё усталость металла наступает на 30% раньше.

Как ручной подрыв спасает при плановом ремонте

Расскажу про кейс с Ленинградской АЭС: там требовалось проверить клапан без остановки реактора. С помощью ручного подрыва инженеры стравили давление в контуре и заменили прокладку за 20 минут. Если бы не эта опция — простой на сутки. Но ключевое тут — точность калибровки: пружина должна вернуться в исходное положение без зазора.

Мы для атомщиков делаем клапаны с двойной пружиной — одна рабочая, вторая дублирующая. И ручной подрыв там не через рычаг, а через винтовой привод с червячной передачей — чтобы исключить случайное срабатывание. Такие нюансы не в ГОСТах, они рождаются только в поле.

Кстати, именно для АЭС мы разработали систему тестовых отчетов с графиками ?усилие-ход? — чтобы эксплуатационщики видели износ пружины ещё до её отказа. Это сейчас кажется очевидным, но в 2005 году мы первые в Китае внедрили такую систему на производстве.

Почему 400 сотрудников — это не просто цифра

Когда я пришёл в Кеке Групп в 2012-м, думал: ?Ну, клапан — что там сложного??. Оказалось, что даже упаковка влияет на работу. Как-то отгрузили партию в Красноярск — клапаны пришли с погнутыми штоками. Теперь каждая единица идёт в контейнере с сотовыми вкладышами, а для Арктики — ещё и с термочехлом.

Наша команда в 400 человек — это не просто рабочие, а технологи, которые знают, например, что при шлифовке седла нельзя использовать абразивы мельче P400 — иначе нарушится герметичность. Или что смазка для штока должна быть совместима с средой — для аммиака мы используем фторопластовую пасту, а для кислорода — вообще без смазки.

Именно такие детали позволяют нам давать гарантию 5 лет на пружинные клапаны с ручным подрывом, хотя стандарт отрасли — 3 года. Кстати, наш уставной капитал в 116,87 млн юаней — это не просто цифра в отчёте, а вложения в тот самый прецизионный цех, где сейчас делают клапаны для ?Газпромнефти?. Без этого бы просто не вытянули такие проекты.

Что мы изменили после жалоб с Сахалина

В 2019 году с месторождения пришла рекламация: клапаны покрылись конденсатом под теплоизоляцией. Оказалось, мы не учли точку росы для влажного морского воздуха. Пришлось менять конструкцию крышки — добавили лабиринтный уплотнитель и дренажные каналы. Теперь это стандарт для всех северных поставок.

Ещё с Сахалина пришла идея с индикацией положения штока — раньше приходилось щупом проверять, закрыт клапан или нет. Сейчас ставим магнитные датчики с выводом на щиток. Мелочь? Да, но она экономит часы работы в -50°C.

Вообще, каждый такой случай — это повод улучшить конструкцию. Недавно пересмотрели материал пружин для сероводородных сред — перешли на Inconel 718. Дорого, но дешевле, чем менять клапаны каждые два года. Как говорится, скупой платит дважды — в нашей отрасли это аксиома.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Обратный предохранительный клапан

Обратный предохранительный клапан -

Предохранительный клапан полного подъема типа A44C класса Pound

Предохранительный клапан полного подъема типа A44C класса Pound -

Задвижка ANSI

Задвижка ANSI -

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан (серия W)

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан (серия W) -

Главный предохранительный клапан

Главный предохранительный клапан -

Плунжерный клапан с проволочным уплотнителем U11SMF

Плунжерный клапан с проволочным уплотнителем U11SMF -

Плавающий шаровой кран ANSI

Плавающий шаровой кран ANSI -

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA44C, класс точности 1 фунт

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA44C, класс точности 1 фунт -

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA42C, класс точности 1 фунт

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA42C, класс точности 1 фунт -

Фиксированный шаровой кран с металлическим уплотнением

Фиксированный шаровой кран с металлическим уплотнением -

Пилтовой предохранительный клапан

Пилтовой предохранительный клапан -

Закрытый пружинный низкоподъемный предохранительный клапан

Закрытый пружинный низкоподъемный предохранительный клапан

Связанный поиск

Связанный поиск- Высококачественный задвижка из чугуна

- Задвижка с обрезиненным клином производитель

- Предохранительный клапан для водонагревателя производитель

- Задвижка ножевая сталь цена

- Рычажно пружинные предохранительные клапаны производители

- Клапан предохранительный пружинный угловой

- Oem задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая

- Oem задвижка с клиновым затвором

- Оптом задвижка давление

- Оптом кран шаровой стальной газовый