Высококачественный предохранительные клапана прямого действия пружинные

Если честно, до сих пор встречаю проектантов, которые путают прямой и рычажно-грузовой принцип работы. Вроде мелочь, а на испытаниях вылезает – пружина не туда села, или клапан 'залипает' на полпути. У нас в ООО Кеке Групп как-то раз партия ушла с завода, где пружины калибровали под условное давление 16 атмосфер, а в паспорте стояло 25. Мелочь? А на объекте при первом же подъёме давления сорвало уплотнения. Пришлось срочно менять всю партию – хорошо, хоть обошлось без аварии.

Конструкционные нюансы, которые не пишут в учебниках

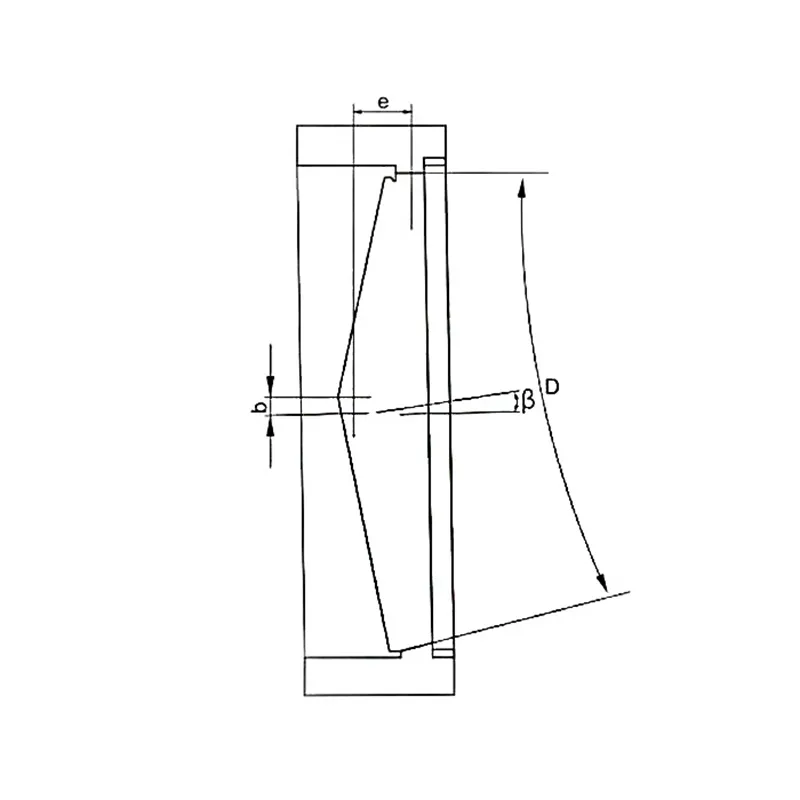

Вот смотрите – берём стандартный пружинный клапан прямого действия. Казалось бы, ничего сложного: корпус, тарелка, пружина. Но когда начали делать отбортовку седла под углом 45° вместо 90°, ресурс вырос на треть. Правда, пришлось пересчитать все пружины – угол влияет на площадь контакта, а значит и на усилие срабатывания.

Кстати про пружины. На производственной базе в Цинтяне долго экспериментировали с термообработкой. Оказалось, если отпускать металл при 380°C вместо стандартных 450, витки меньше 'устают' при циклических нагрузках. Но тут же новая проблема – пришлось менять поставщика проволоки, наша предыдущая не выдерживала таких режимов.

Самое сложное – подобрать соотношение жёсткости пружины и площади тарелки. Помню, для одного химзавода делали клапаны под аммиак. Рассчитали всё по ГОСТ, а на практике – постоянные ложные срабатывания. Оказалось, в расчётах не учли пульсацию давления от насосов. Пришлось ставить демпферы, хотя изначально в проекте их не было.

Полевые испытания vs заводские стенды

На стенде в Лунване у нас идеальные условия: стабильное давление, чистая вода. А на реальном объекте – вибрация, перепады температур, примеси в среде. Как-то раз поставили клапаны на теплотрассу – вроде всё проверили. Через месяц звонок: 'не держат'. Приехали – а там гидроудары такие, что пружины за полтора месяца просели на 15% от номинала.

Сейчас всегда советуем заказчикам из ООО Кеке Групп ставить дополнительные демпферы, если в системе есть поршневые насосы. Да, дороже на 10-15%, зато потом не переделывать. Хотя некоторые до сих пор экономят – мол, по расчётам всё сходится. Ну, расчёты расчётами, а практика всегда вносит коррективы.

Кстати, про температурные расширения. Для паровых систем вообще отдельная история. Однажды поставили клапаны с латунными пружинами – вроде по паспорту подходят. А при постоянных 300°C пружина 'поплыла'. Пришлось переходить на легированную сталь, хотя стоимость выросла почти вдвое.

Материалы: от теории к практике

В каталогах пишут 'нержавеющая сталь' и всё. А на деле – для агрессивных сред лучше брать AISI 316L, а для высоких температур – вообще жаропрочные сплавы. Мы на производственной базе в Цинтяне как-то пробовали делать уплотнительные поверхности из стеллита – ресурс вырос, но и цена стала неадекватной. Пришлось искать компромисс.

Помню, для одного нефтеперерабатывающего завода делали клапаны с покрытием из никелевого сплава. Технология вроде отработанная, а при монтаже – царапины по всей тарелке. Оказалось, монтажники ключами задевали. Теперь всегда упаковываем критичные детали в защитные кожухи, хотя это и увеличивает стоимость логистики.

Самое сложное – подобрать материал пружины для переменных нагрузок. Пробовали разные марки стали – от 50ХФА до 60С2ХА. В итоге для большинства применений остановились на 65Г, но с дополнительной антикоррозионной обработкой. Хотя для морской воды всё равно приходится ставить пружины из нихромовых сплавов.

Монтажные ошибки, которые дорого обходятся

Чаще всего проблемы – не с клапанами, а с их установкой. Как-то приехали на запуск котельной – а там наш предохранительный клапан стоит сразу после задвижки, да ещё и на горизонтальном участке. Естественно, постоянно 'плюётся'. Переставили на вертикальный участок – всё заработало как надо.

Ещё классика – когда ставят без дренажного отвода. Конденсат скапливается, зимой замерзает – и клапан либо не срабатывает, либо наоборот, подтекает. Мы в ООО Кеке Групп теперь в каждую поставку включаем схему обвязки, но некоторые монтажники всё равно 'экономят' на мелочах.

Самое обидное – когда неправильно подбирают условный проход. Был случай: поставили ДУ50 вместо ДУ80, потому что 'место мало'. В результате клапан не успевал сбрасывать давление при аварийной ситуации – разорвало теплообменник. Хорошо, хоть люди не пострадали.

Эволюция технологий за 20 лет работы

Когда мы начинали в 2002 году, большинство клапанов собирали практически вручную. Сейчас на производственной базе в 56 620 кв.м уже работают автоматизированные линии, но финальную регулировку всё равно делают вручную. Опытный настройщик на слух определяет, правильно ли работает тарелка – машина так не может.

Заметил интересную тенденцию: последние лет пять всё чаще запрашивают клапаны с возможностью диагностики. Не просто 'сработал/не сработал', а с датчиками положения и даже вибрации. Пришлось разрабатывать новые модели со встроенной диагностикой – хотя для большинства применений это избыточно.

Самое главное изменение – в контроле качества. Раньше проверяли выборочно, сейчас – каждый экземпляр. Особенно после того случая с неправильно откалиброванными пружинами. Кстати, именно поэтому мы расширили производство в Цинтяне – чтобы контролировать весь цикл, от литья до сборки.

Перспективы и ограничения технологии

Многие спрашивают – не устарела ли концепция пружинных клапанов прямого действия? Для 90% применений – нет. Электромагнитные системы сложнее, дороже и менее надёжны. Хотя для точных давлений действительно лучше подходят пилотные клапаны, но там своя специфика.

Вижу будущее в комбинированных решениях. Например, пружинный клапан с электромагнитным дублёром. Мы в ООО Кеке Групп уже делали такие для атомной станции – основная защита пружинная, а для точных настроек электромагнитная. Работает пять лет – пока нареканий нет.

Главное – не гнаться за новшествами ради новшеств. Проверенная десятилетиями конструкция пружинного клапана прямого действия всё ещё остаётся оптимальной для большинства промышленных применений. Другое дело, что материалы и технологии изготовления постоянно улучшаются – вот где реальный прогресс.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Фланцевый плунжерный клапан U41SF-M

Фланцевый плунжерный клапан U41SF-M -

Предохранительный клапан сильфонного типа

Предохранительный клапан сильфонного типа -

Плунжерный клапан с проволочным уплотнителем U11SMF

Плунжерный клапан с проволочным уплотнителем U11SMF -

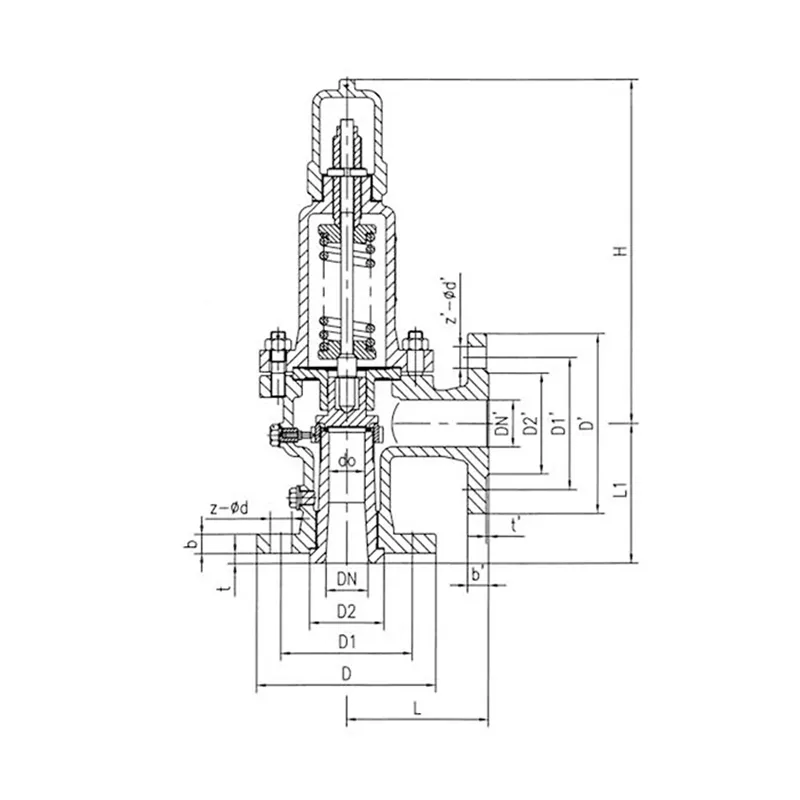

Закрытый пружинный полнопроходной предохранительный клапан высокого давления

Закрытый пружинный полнопроходной предохранительный клапан высокого давления -

Шаровой кран

Шаровой кран -

Задвижка ANSI

Задвижка ANSI -

Высокотемпературный шаровой кран Q11M

Высокотемпературный шаровой кран Q11M -

Обратный предохранительный клапан

Обратный предохранительный клапан -

Обратный клапан

Обратный клапан -

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA42C, класс точности 1 фунт

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA42C, класс точности 1 фунт -

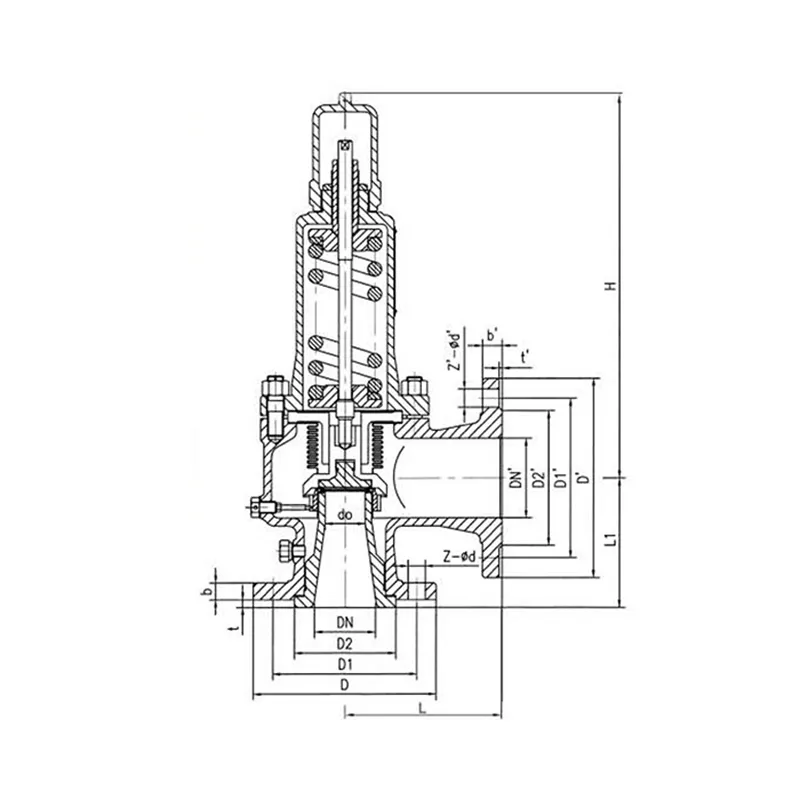

Закрытый пружинный полнопроходной предохранительный клапан

Закрытый пружинный полнопроходной предохранительный клапан -

Вертикальный обратный клапан двойного назначения типа H41S

Вертикальный обратный клапан двойного назначения типа H41S

Связанный поиск

Связанный поиск- Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем производитель

- Высококачественный задвижка чугунная параллельная с выдвижным шпинделем

- Оптом шаровой кран для воды

- Предохранительный клапан dn50 заводы

- Задвижка ножевого типа производители

- Сварной шаровой кран производители

- Газовый шаровой кран цена

- Задвижка с выдвижным шпинделем фланцевая производители

- Задвижка с клиновым затвором производители

- Кран шаровой с рукояткой фланцевый заводы