Высококачественный предохранительный клапан

Когда слышишь 'высококачественный предохранительный клапан', первое, что приходит в голову - это идеально отполированная деталь с паспортом, где расписаны все ГОСТы. Но на деле даже самый красивый клапан может не отработать, если не учитывать нюансы монтажа и эксплуатации. Вот об этих нюансах и поговорим.

Что на самом деле скрывается за 'качеством'

Многие поставщики любят тыкать в сертификаты, но я всегда смотрю на три вещи: материал уплотнительных поверхностей, точность калибровки пружины и... банальную устойчивость к вибрации. Помню, на одной ТЭЦ ставили европейские клапаны - вроде бы всё по стандартам, а при пуске системы началось подтекание. Оказалось, конструкция не учитывала специфику российских теплосетей с их перепадами давления.

Особенно критична подготовка седла клапана. Один раз наблюдал, как на заводе 'ООО Кеке Групп' тестируют этот узел - не просто на герметичность, а на циклическое открытие/закрытие при минимальных давлениях. Именно такие тесты показывают, будет ли клапан 'залипать' в реальных условиях.

Кстати, про китайских производителей часто думают стереотипно. Но те же высококачественные предохранительные клапаны от Кеке Групп с их производственной базой в 56 тысяч квадратов - это совсем другой уровень. Видел их линию прецизионной обработки - швейцарское оборудование, но свои наработки по термообработке.

Типичные ошибки при подборе

Самая распространенная ошибка - выбор исключительно по номинальному давлению. Берем случай с углекислотной установкой: клапан подобран точно под рабочее давление, но не учли скорость нарастания аварийной ситуации. В итоге при выбросе СО2 срабатывание происходило с запозданием - объем среды рос быстрее, чем успевал сбросить клапан.

Еще забывают про температурную компенсацию. Особенно для паровых систем - пружина, откалиброванная при 20°C, на 300°C ведет себя совершенно иначе. На своем опыте убедился: лучше брать клапаны с запасом по температурному диапазону минимум на 20% шире расчетного.

Мало кто смотрит на условный проход с учетом реальной вязкости среды. Для мазута, например, даже правильно подобранный по давлению клапан может не сработать - закоксуется. Тут важно смотреть на конструкцию золотника и направляющих.

Особенности монтажа, о которых не пишут в инструкциях

Вот что точно не найдешь в мануалах - как влияет длина подводящего патрубка на работу клапана. На химическом комбинате в Дзержинске была история: смонтировали клапан после трехметрового колена, а он при срабатывании начинает 'плясать' из-за турбулентности. Пришлось переделывать обвязку.

Момент затяжки фланцевых соединений - отдельная тема. Перетянешь - деформируешь седло, недотянешь - будет течь. Выработал свой метод: сначала затягиваю с моментом на 10% меньше рекомендуемого, прогоняю среду под давлением, потом подтягиваю до нормы. Да, дольше, зато наладки потом меньше.

Про установку отсечных задвижек перед предохранительными клапанами до сих пор спорят. Лично я категорически против - видел, как оператор по ошибке закрыл такую задвижку перед пуском котла. Результат - разрыв барабана. Лучше предусмотреть байпас с контролем положения.

Полевые наблюдения за работой клапанов разных производителей

Из европейских брендов неплохо показывают себя клапаны на химических производствах, где важна стабильность характеристик. Но их чувствительность к качеству среды иногда избыточна - при малейших примесях начинаются проблемы.

Российские производители стали делать хорошие клапаны для энергетики, особенно после того как переняли опыт по калибровочным стендам. Но все еще бывают проблемы с воспроизводимостью - партия от партии отличается.

А вот китайские производители вроде ООО Кеке Групп удивили - их клапаны для ЛЭП 2019 года до сих пор работают без регулировки. Причем по цене заметно дешевле аналогов. На их сайте zgkkv.ru можно посмотреть текущие модификации - там сейчас появились интересные решения с магнитным демпфированием.

Случаи из практики, которые заставляют задуматься

Был инцидент на нефтеперерабатывающем заводе - клапан не сработал при залповом выбросе. Расследование показало: пружина 'устала' всего за полгода из-за постоянной вибрации насосов. Теперь всегда рекомендую ставить виброгасящие патрубки.

Другой случай - на пищевом производстве клапан начал 'подпаргивать' при штатных режимах. Оказалось, причина в конденсате, который скапливался перед золотником. Решили установить сливной карман - простая доработка, а эффект значительный.

Самое неприятное - когда клапан срабатывает ложно из-за резкого изменения температуры окружающего воздуха. Такое бывает в цехах с нестабильным отоплением. Приходится либо ставить термокомпенсаторы, либо переходить на мембранные решения.

Перспективные разработки и что действительно работает

Сейчас много говорят про 'умные' клапаны с датчиками. Пробовали на испытательном стенде - пока сыровато. Электроника плохо переносит длительные термические нагрузки. А вот магнитные демпферы - это действительно рабочий вариант, особенно для насосных станций.

Интересное решение видел у Кеке Групп - комбинированный клапан с дублирующим плунжером малого диаметра. Сначала срабатывает малый плунжер при незначительном превышении давления, потом основной. Уменьшает гидроудары.

Из последнего что понравилось - покрытие седла карбидом вольфрама по технологии напыления. Не то чтобы совсем новинка, но раньше делали только для военных заказов. Сейчас уже появляется в гражданских модификациях.

Выводы, которые можно сделать прямо сейчас

Гоняться за брендом бессмысленно - нужно анализировать конкретные условия эксплуатации. Иногда простой клапан отечественного производства оказывается надежнее 'раскрученного' импортного.

Не стоит экономить на испытаниях. Лучше потратить время на стендовые проверки, чем потом разбирать последствия аварии. Кстати, многие производители, включая Кеке Групп, сейчас предоставляют услуги тестирования под конкретные параметры.

Самое главное - помнить, что даже самый высококачественный предохранительный клапан всего лишь элемент системы. Его работа зависит от десятков факторов: от правильности обвязки до квалификации обслуживающего персонала. Техническая документация - это хорошо, но собственный опыт и наблюдения за работой оборудования в разных режимах часто важнее.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Плунжерный клапан с запорным клапаном (поршневой клапан)

Плунжерный клапан с запорным клапаном (поршневой клапан) -

Шаровой кран из кованой стали

Шаровой кран из кованой стали -

Пневматический поворотный клапан

Пневматический поворотный клапан -

Глушительный обратный клапан

Глушительный обратный клапан -

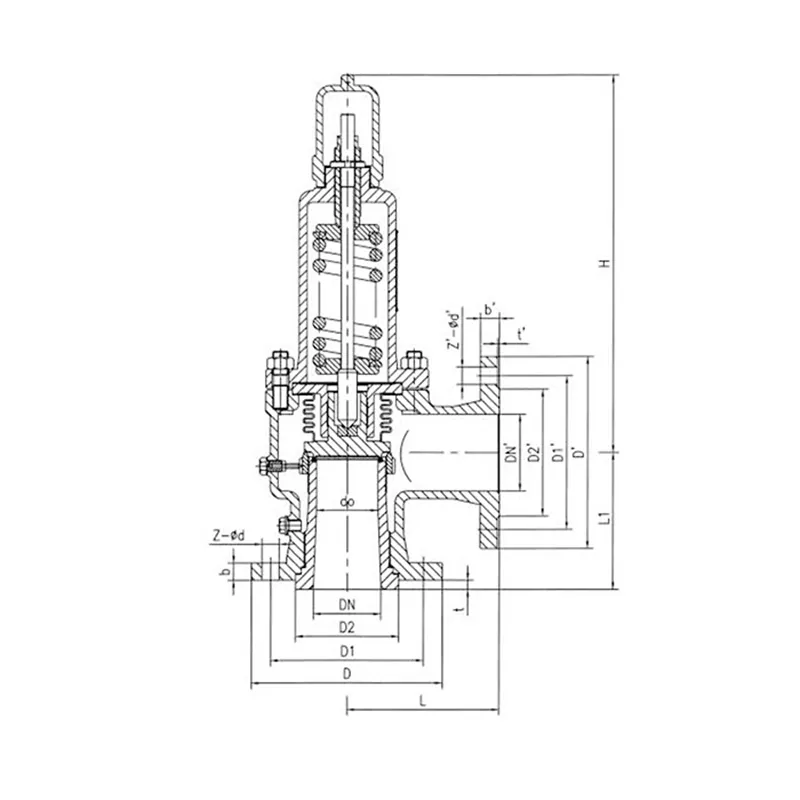

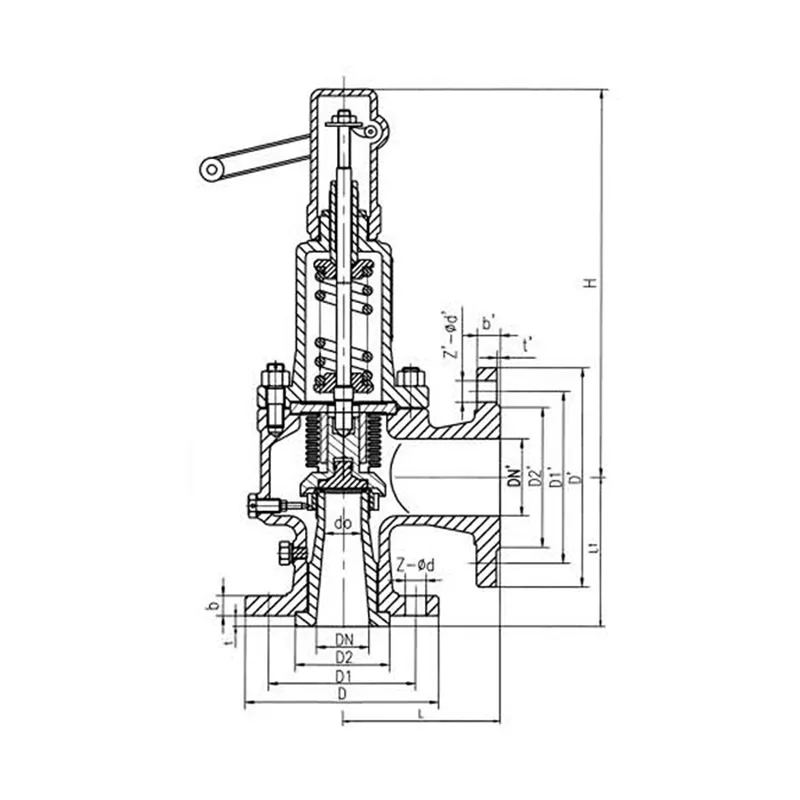

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с рычагом

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с рычагом -

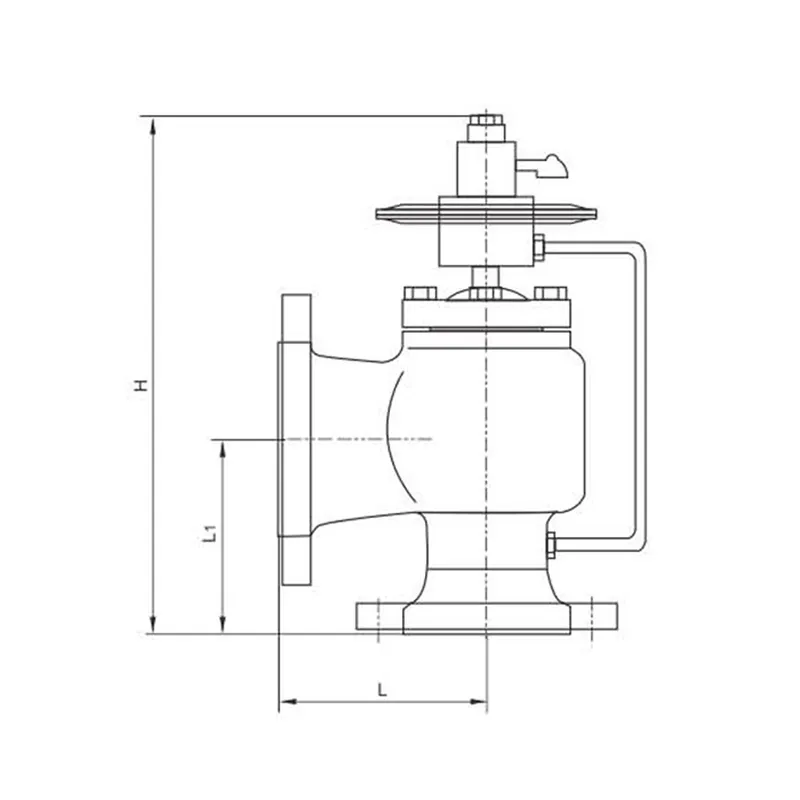

Предохранительные декомпрессионные клапаны серии JY

Предохранительные декомпрессионные клапаны серии JY -

Обратный клапан

Обратный клапан -

Серия специальных предохранительных клапанов типа TA, A для нефтепереработки

Серия специальных предохранительных клапанов типа TA, A для нефтепереработки -

Кран шаровой с плавающим фланцем Q416419B41F-16CP

Кран шаровой с плавающим фланцем Q416419B41F-16CP -

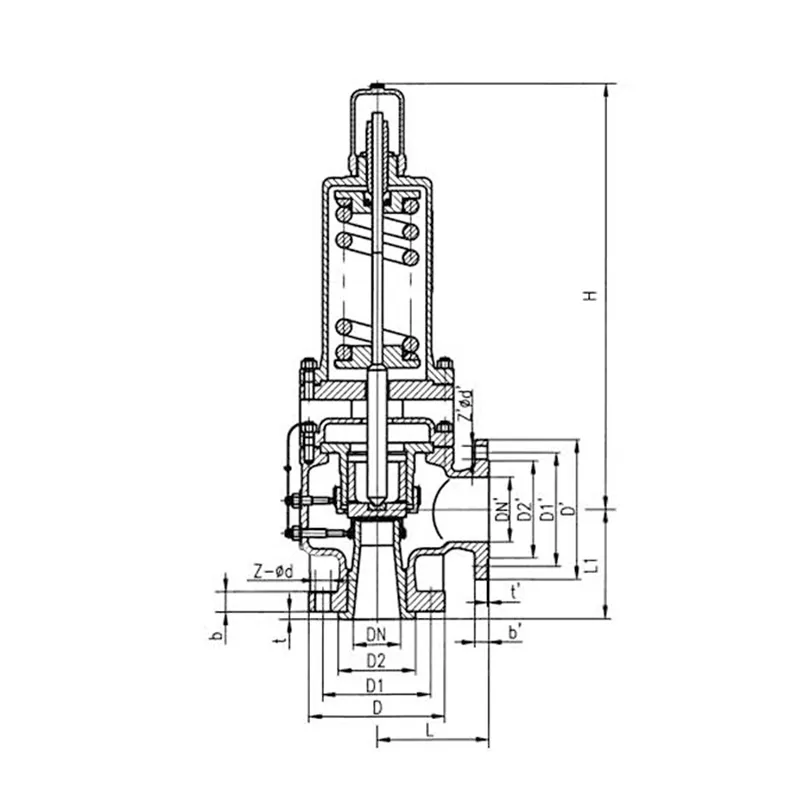

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA44C, класс точности 1 фунт

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA44C, класс точности 1 фунт -

Угловой плунжерный клапан (запорный клапан)

Угловой плунжерный клапан (запорный клапан) -

Фланцевый поворотный клапан ANSI

Фланцевый поворотный клапан ANSI

Связанный поиск

Связанный поиск- Задвижки стальные с выдвижным шпинделем заводы

- Задвижка клиновая заводы

- Предохранительный клапан бар производитель

- Oem рабочий предохранительный клапан

- Оптом клапаны предохранительные пружинные фланцевые

- Шаровой кран dn50 производители

- Oem клапан предохранительный пружинный латунный

- Пружинные предохранительные клапаны инструкция производители

- Оптом рычажно грузовым или пружинным предохранительным клапаном

- Шиберная задвижка с выдвижным шпинделем производитель