Высококачественный ножевая задвижка с пневмоприводом

Когда слышишь про высококачественный ножевая задвижка с пневмоприводом, многие сразу думают о простом 'перекрыл-открыл'. Но на деле это сложная система, где механика пневматики должна идеально работать с ножевым механизмом. Вспоминаю, как на одном из объектов под Воронежем ставили такие задвижки — казалось бы, всё по ГОСТу, а при тестовых запусках начались подтёки. Потом разобрались: проблема была в несовпадении углов хода штока и ножевой пластины. Вот этот нюанс — его в паспорте не найдёшь, только опытным путём.

Конструктивные особенности ножевых задвижек

Основное преимущество ножевой конструкции — способность перекрывать среды с высокой вязкостью или абразивными включениями. Но здесь же кроется и главная ловушка: если нож выполнен из неподходящей марки стали, он либо быстро изнашивается, либо 'залипает' в направляющих. Мы как-то тестировали образцы от трёх производителей на шламовых линиях — разница в ресурсе оказалась до 40%.

Уплотнения — отдельная история. Силиконовые быстро выходят из строя при температурах выше 120°C, фторкаучук держит дольше, но чувствителен к резким перепадам. На мой взгляд, оптимальны комбинированные решения, где основной уплотнитель дублируется тефлоновой вставкой. Кстати, у ООО Кеке Групп в этом плане интересные наработки — видел их задвижки на целлюлозном производстве в Архангельской области, там как раз использованы ступенчатые уплотнения.

Корпусные материалы — многие недооценивают важность толщины стенок. Для DN300 уже нужен литой корпус с рёбрами жёсткости, иначе возможна деформация при вибрациях. Один случай помню: на компрессорной станции задвижку смонтировали без дополнительных опор — через месяц появилась трещина в зоне фланца. Пришлось переделывать всю обвязку.

Нюансы пневмопривода

Пневмопривод кажется простым узлом, но его подбор — это всегда компромисс между скоростью срабатывания и усилием. Для ножевых задвижек критично плавное начало хода, иначе нож 'дробит' твёрдые включения в среде. Стандартные редукторы часто не обеспечивают нужной динамики — приходится дорабатывать золотниковые узлы.

Работа при низких температурах — отдельная головная боль. Конденсат в воздушных магистралях замерзает, пневмоцилиндры 'залипают'. Решение — либо подогрев подводящих трубок, либо использование осушителей с автосбросом конденсата. На северах это обязательно, иначе простой системы неминуем.

Связка привода с задвижкой — тот момент, где чаще всего ошибаются монтажники. Видел случаи, когда из-за неверно выставленных концевых выключателей нож не доводился до упора всего на 2-3 мм — и это приводило к постоянным протечкам. Контролировать этот зазор нужно лазерным уровнем, а не 'на глаз', как многие делают.

Практические аспекты монтажа

При установке важно учитывать не только соосность фланцев, но и температурное расширение трубопровода. Как-то на химическом комбинате в Дзержинске задвижки смонтировали 'внатяг' — при первом же тепловом ударе порвало крепёжные шпильки. Теперь всегда оставляем тепловой зазор по расчётным значениям.

Обслуживание в процессе эксплуатации — многие забывают про необходимость периодической проверки зазоров в подшипниковых узлах. Особенно для задвижек, работающих в циклическом режиме. Раз в полгода нужно проводить ревизию, даже если нет явных проблем.

Монтаж пневмолиний — отдельное искусство. Медные трубки хоть и дороже, но не ржавеют и не 'зарастают' окалиной. Полимерные дешевле, но требуют защиты от УФ-излучения и механических повреждений. На морских платформах, кстати, вообще используют нержавеющие оболочки — солевые туманы быстро выводят из строя обычные материалы.

Производственные тонкости

Технология обработки ножевого элемента — вот где скрывается главное отличие качественной продукции. Шлифовка режущей кромки должна проводиться в несколько этапов с постепенным уменьшением абразивности. Резкая заточка 'срывает' микроструктуру металла.

Термообработка — многие производители экономят на нормализации, что приводит к короблению ножа при длительной эксплуатации. Проверять просто — нужно посмотреть на структуру металла под микроскопом. У ООО Кеке Групп на производственной базе в Цинтяне как раз есть собственная лаборатория металлографии — это серьёзное преимущество.

Сборка узла — автоматизированная линия не всегда лучше ручной подгонки. Особенно для задвижек больших диаметров. Видел, как на заводе в Подольске опытные сборщики 'на слух' определяют неправильную притирку уплотнений — такого робот не заменит.

Реальные кейсы применения

На цементном заводе под Липецком ставили ножевые задвижки для перекрытия потоков сырьевой муки. Основная проблема — абразивный износ. Решили установкой карбид-вольфрамовых наплавлений на режущую кромку — ресурс вырос втрое.

В целлюлозно-бумажной промышленности — другие требования: химическая стойкость и взрывобезопасность. Тут пригодились взрывозащищённые пневмоприводы и покрытия из хастеллоя. Кстати, на сайте https://www.zgkkv.ru есть хорошие технические решения по этому направлению — мы оттуда несколько идей брали.

Самая сложная задача была на нефтеперерабатывающем заводе — требовалось обеспечить герметичность класса А по ГОСТ 9544. Долго подбирали материал уплотнений, в итоге остановились на модифицированном фторкаучуке с графитовыми пропитками. Важно было ещё и соблюсти противопожарные нормы — пришлось согласовывать конструкцию с ВНИИПО.

Типичные ошибки при выборе

Самое распространённое — пренебрежение анализом рабочей среды. Как-то закупили задвижки для перекачки пульпы с песком, а указали в техзадании просто 'вода' — через месяц оборудование вышло из строя. Теперь всегда требуем полный химсостав среды с размерами твёрдых частиц.

Экономия на аксессуарах — манометрах, фильтрах-регуляторах. Кажется, мелочь, но именно они чаще всего становятся причиной сбоев. Особенно критичны фильтры тонкой очистки для пневмоприводов — один раз песчинка в 50 микрон вывела из строя золотниковый узел на 300 тысяч рублей.

Неверный расчёт усилия срабатывания — многие берут 'с запасом', но избыточное усилие тоже вредно. Видел, как из-за слишком мощного привода погнуло направляющие втулки. Лучше делать тестовые расчёты по методике ASME, а не пользоваться упрощёнными формулами.

Перспективы развития

Сейчас всё больше внимания уделяется интеллектуальным системам диагностики. Встраиваемые датчики вибрации и температуры позволяют прогнозировать техобслуживание. Но пока это дорогое решение — для большинства объектов проще вести регулярный мониторинг.

Материалы — появляются новые полимерные композиты для уплотнений, которые выдерживают до 200°C без потери эластичности. Но их внедрение идёт медленно — нужно пересертифицировать оборудование.

Модульность конструкций — тренд, который позволяет сократить сроки ремонта. Вместо замены всей задвижки менять только изношенный узел. У того же ООО Кеке Групп в каталоге уже есть такие решения для серийных моделей — это удобно для эксплуатационников.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Вертикальный обратный клапан двойного назначения типа H41S

Вертикальный обратный клапан двойного назначения типа H41S -

Закрытый пружинный низкоподъемный предохранительный клапан

Закрытый пружинный низкоподъемный предохранительный клапан -

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA44C, класс точности 1 фунт

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA44C, класс точности 1 фунт -

Высокотемпературный шаровой кран QQ41M

Высокотемпературный шаровой кран QQ41M -

Высокотемпературный шаровой кран Q11M

Высокотемпературный шаровой кран Q11M -

Обратный предохранительный клапан

Обратный предохранительный клапан -

Кран шаровой с плавающим фланцем Q416419B41F-16CP

Кран шаровой с плавающим фланцем Q416419B41F-16CP -

Плунжерный запорный клапан UJ41HY

Плунжерный запорный клапан UJ41HY -

Предохранительный клапан сильфонного типа

Предохранительный клапан сильфонного типа -

Пружинный предохранительный клапан с сильфонным балансом типа WA41C

Пружинный предохранительный клапан с сильфонным балансом типа WA41C -

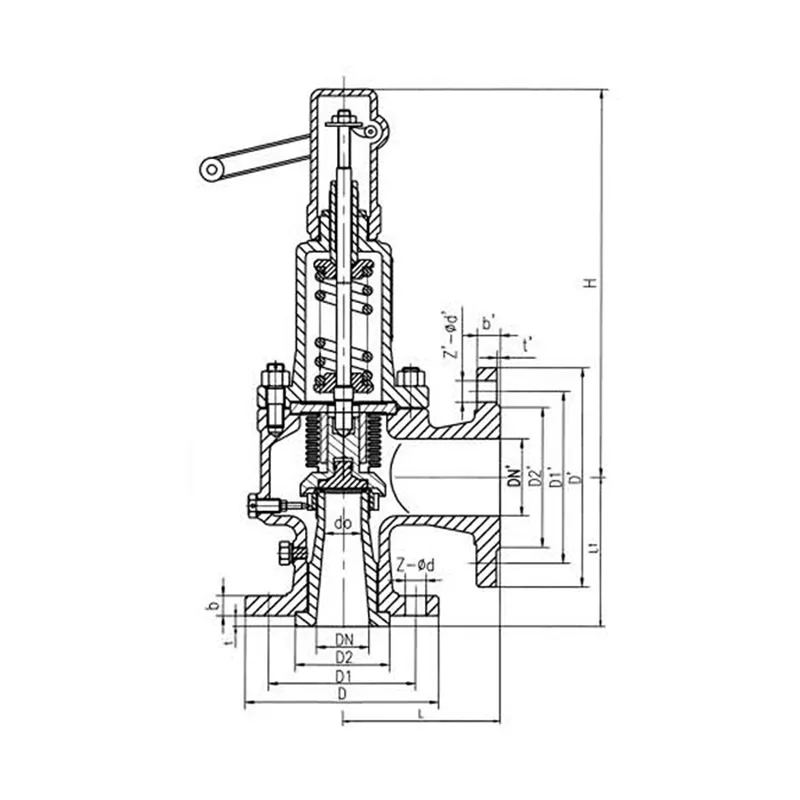

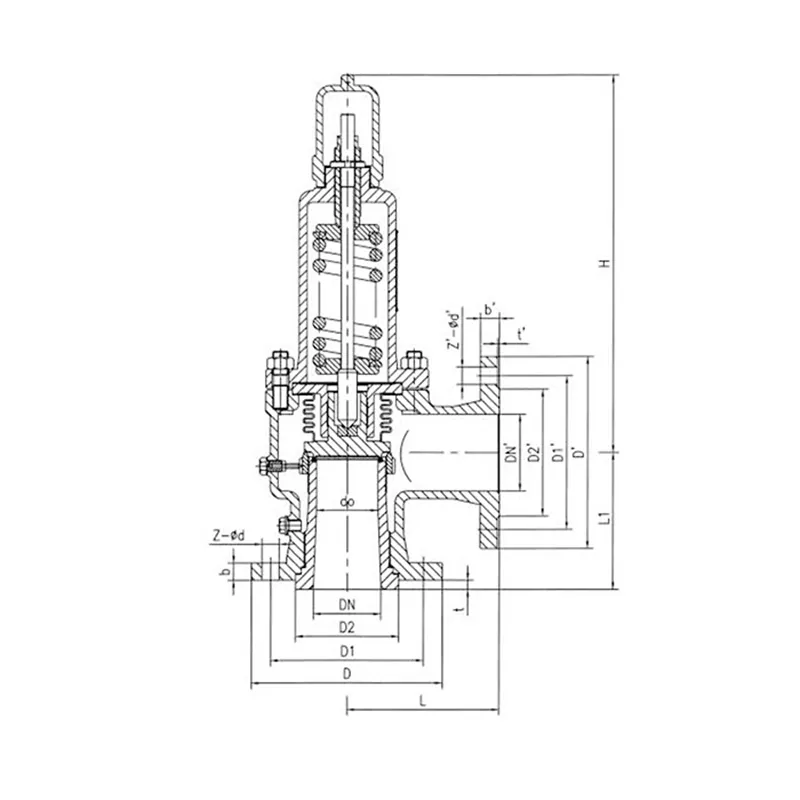

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с рычагом

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с рычагом -

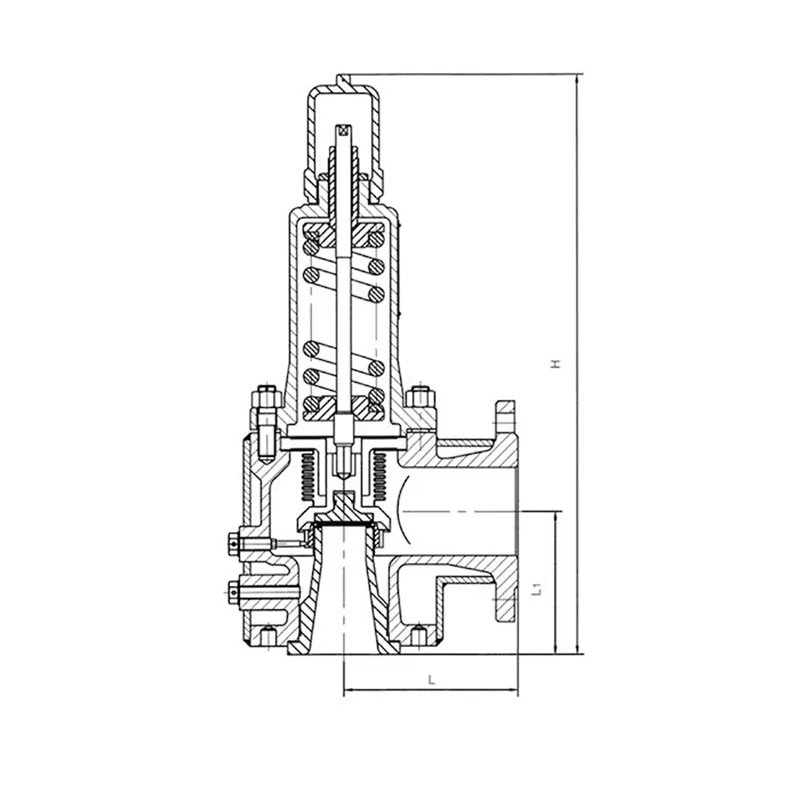

Предохранительный клапан с рубашкой

Предохранительный клапан с рубашкой

Связанный поиск

Связанный поиск- Шаровой кран pn40 заводы

- Высококачественный шаровой кран

- Oem клапан предохранительный пружинный муфтовый

- Высококачественный клапан предохранительно регулирующий

- Задвижка шиберная ножевая со штурвалом производитель

- Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая производители

- Предохранительные клапана прямого действия пружинные производители

- Высококачественный рабочий предохранительный клапан

- Шиберная задвижка с выдвижным шпинделем производители

- Oem шаровой кран для природного газа