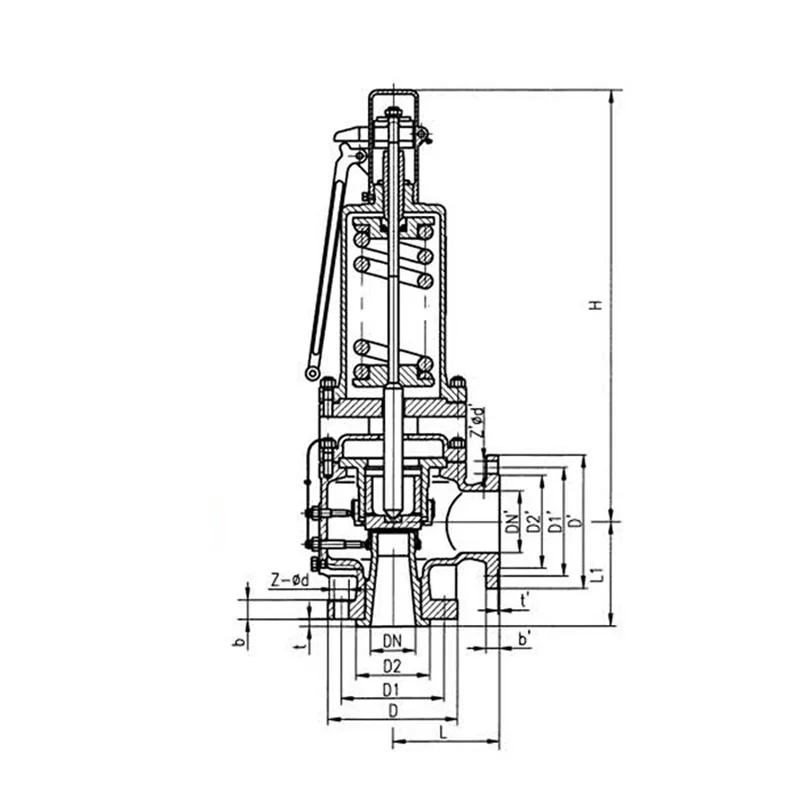

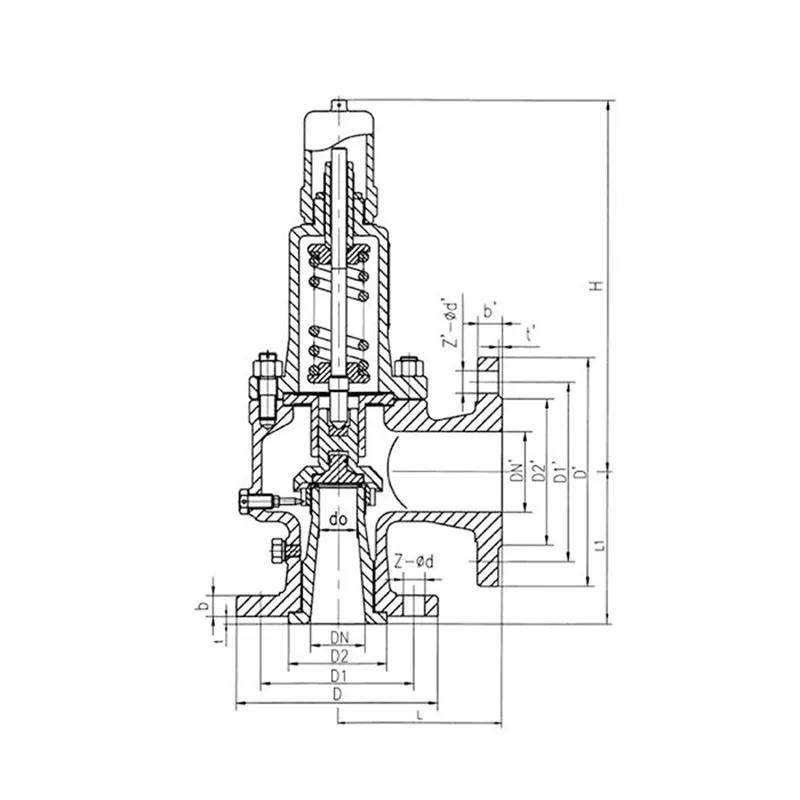

Высококачественный клапан предохранительный пружинный с ручным подрывом

Вот ведь что заметил – многие до сих пор путают ручной подрыв с аварийным сбросом, а это принципиально разные режимы. На том же объекте в Оренбурге в 2019 из-за этого чуть не сорвало участок паропровода, когда оператор решил 'протестировать' клапан в рабочей среде.

Конструкционные особенности, которые не найдёшь в ГОСТ

С пружинными механизмами всегда тонкость: если для азотных систем ещё можно брать стандартные решения, то для химических сред надо считать деформацию пружины с поправкой на температуру. Как-то раз на установке в Татарстане столкнулись с залипанием тарелки – оказалось, проектировщики не учли перепад в 40°C между цехом и улицей.

У ООО Кеке Групп в этом плане интересный подход – они делают калибровочные шайбы с градацией не по стандартным таблицам, а по реальным испытаниям на стенде. На их производственной базе в Цинтяне стоит немецкое оборудование для имитации циклических нагрузок, что редкость даже для европейских производителей.

Кстати про ручной подрыв – здесь часто экономят на штоке, ставят обычную нержавейку вместо жаропрочной стали. Потом на объектах вижу, как операторы кувалдой помогают рычагу... А должен быть плавный ход без усилий, это проверяется ещё на приёмке.

Монтажные нюансы, о которых молчат производители

Вот вам живой пример: на нефтеперерабатывающем заводе под Красноярском ставили клапаны с верхним подрывом – и все бы ничего, но забыли про вибрацию от соседних компрессоров. Через три месяца пружины начали просаживаться, пришлось переделывать крепления с демпфирующими прокладками.

В документации zgkkv.ru я нашёл любопытную схему – они рекомендуют ставить отсечные задвижки не ближе трёх диаметров трубопровода, что противоречит общепринятой практике. Но когда разобрался, понял логику: при ручном подрыве возникает обратная волна давления, которая может повредить чувствительные элементы.

Ещё важный момент – направление слива. Как-то пришлось переваривать патрубок на химкомбинате, потому что конденсат стекал прямо на изоляцию. Теперь всегда смотрю, чтобы в технических условиях было чётко указано: нижний дренаж с углом не менее 15 градусов.

Реальные кейсы из практики

Напомнило историю с теплофикацией в Новосибирске – там закупили партию клапанов с ручным подрывом для резервных линий. Через полгода выяснилось, что в половине устройств заклинило направляющие втулки из-за перепадов влажности. Инженеры ООО Кеке Групп тогда оперативно прислали замену с дополнительным хромированием, хотя по гарантийному случаю это не проходило.

А на одной ТЭЦ в Подмосковье вообще курьёз вышел – проектировщики указали клапаны с подрывом на 16 бар, но забыли, что в системе возможны гидроудары до 25 бар. Когда начались проблемы, пришлось экстренно ставить дополнительные предохранительные мембраны. Теперь всегда перепроверяю расчётные параметры с запасом минимум 30%.

Кстати, про производственную базу в Лишуе – там есть интересная практика тестирования каждого десятого клапана на предельные нагрузки. Видел, как проверяли образец на 250 циклов 'открытие-закрытие' при критическом давлении. После таких испытаний понимаешь, почему у них процент брака не превышает 0,3.

Типичные ошибки эксплуатации

Чаще всего проблемы возникают из-за несвоевременной проверки пружин. На одном из предприятий ЖКХ пренебрегли регламентом – в итоге при аварийной ситуации клапан предохранительный пружинный сработал с задержкой в 12 секунд, чего хватило для разрыва теплообменника.

Ещё болезненный момент – самостоятельные модификации. Как-то видел, как слесари 'улучшили' конструкцию, добавив самодельные грузы на рычаг ручного подрыва. Результат – деформация штока и заклинивание в крайнем положении. Хорошо, что вовремя заметили во время планового обхода.

Запомнился случай с фармацевтическим производством – там использовали клапаны для стерильных систем, но не учли требования к чистоте поверхности. Пришлось заказывать специальное исполнение с электрополировкой, хотя изначально в техзадании этот нюанс упустили.

Перспективы развития конструкции

Сейчас многие переходят на комбинированные системы – например, пружинный механизм + пилотное управление. Но для ручного подрыва это не всегда оправдано – усложняется кинематическая схема, появляются дополнительные точки отказа.

У китайских производителей вроде ООО Кеке Групп интересное решение – они встраивают индикацию положения штока в базовую комплектацию. Небольшой датчик Холла позволяет дистанционно контролировать состояние без разборки узла. На том же сайте zgkkv.ru есть видео, как это работает в взрывоопасных зонах.

Лично я считаю, что будущее за адаптивными пружинами – с термокомпенсацией или магнитной калибровкой. Пока это дорого, но для критичных объектов уже имеет смысл. Кстати, на их производственной площадке в 56 620 м2 тестируют прототипы с памятью формы – интересно посмотреть, во что это выльется через пару лет.

Выводы, которые не пишут в каталогах

Главное – не гнаться за дешевизной. Видел турецкие аналоги, которые в полтора раза дешевле, но после года эксплуатации требуют замены всех уплотнений. А с учётом простоя оборудования 'экономия' оборачивается тысячами долларов убытков.

Советую всегда запрашивать протоколы заводских испытаний – например, у ООО Кеке Групп они предоставляют видеофиксацию тестов каждого клапана. Это дороже, зато потом не приходится доказывать, что дефект был заводской.

И последнее – никогда не игнорируйте ручной подрыв при плановых проверках. Лучше потратить лишние 15 минут на тестирование, чем потом разбирать последствия аварии. Проверено на собственном опыте, иногда горьком.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Вакуумный предохранительный клапан отрицательного давления

Вакуумный предохранительный клапан отрицательного давления -

Предохранительный клапан обратного потока для сжиженного углеводородного газа

Предохранительный клапан обратного потока для сжиженного углеводородного газа -

Плунжерный запорный клапан UJ41HY

Плунжерный запорный клапан UJ41HY -

Высокотемпературный предохранительный клапан

Высокотемпературный предохранительный клапан -

Предохранительный клапан полного подъема типа A48SC класса Pound

Предохранительный клапан полного подъема типа A48SC класса Pound -

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан с радиатором

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан с радиатором -

Кран шаровой с плавающим фланцем Q416419B41F-16CP

Кран шаровой с плавающим фланцем Q416419B41F-16CP -

Закрытый пружинный полнопроходной предохранительный клапан

Закрытый пружинный полнопроходной предохранительный клапан -

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с рычагом

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с рычагом -

Предохранительный клапан полного подъема типа A42C класса Pound

Предохранительный клапан полного подъема типа A42C класса Pound -

Задвижка ANSI

Задвижка ANSI -

Обратный предохранительный клапан

Обратный предохранительный клапан

Связанный поиск

Связанный поиск- Задвижка чугунная клиновая с выдвижным шпинделем цена

- Шаровой кран с плавающим шаром цена

- Шаровой кран для высоких температур производители

- Задвижка с пневмоприводом заводы

- Задвижка с клиновым затвором производитель

- Кран шаровой латунный завод

- Задвижка с электроприводом производитель

- Oem задвижка с электроприводом

- Задвижка чугунная фланцевая с выдвижным шпинделем производитель

- Oem шаровой кран с плавающим шаром