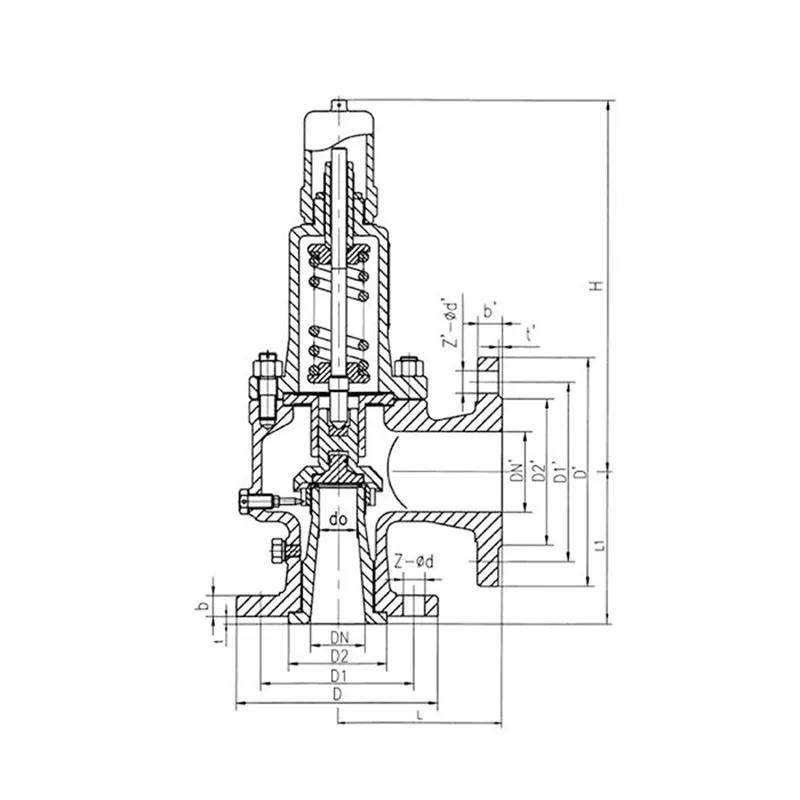

Высококачественный клапан предохранительный пружинный резьбовой

Если честно, когда слышишь 'высококачественный пружинный предохранительный клапан', первое что приходит в голову — это не просто железка с резьбой, а целая философия. Многие ошибочно считают, что главное — давление срабатывания, а на деле куда важнее, как он ведёт себя после первого же подрыва. Помню, в 2015 на ТЭЦ под Воронежем ставили якобы 'аналоги' от неизвестного производителя — через два месяца три клапана 'залипли' из-за несогласованности пружины и седла. Вот тогда и понял: качество начинается с расчёта деформации пружины в условиях перепадов температур, а не с красивой упаковки.

Почему резьба — это не просто 'нарезать витки'

С резьбовыми соединениями вечная головная боль — если для обычных задвижек допустим класс точности 6G, то для предохранительных клапанов нужен минимум 4H. На производстве ООО Кеке Групп в Цинтяне видел, как операторы проверяют резьбу калибрами после каждой пятой детали. При этом важно не пережать — у нас на объекте в Татарстане как-то сорвали первые витки из-за чрезмерного момента затяжки, пришлось менять весь узел. Кстати, у них на сайте zgkkv.ru есть технические памятки по монтажу — редко кто такое выкладывает в открытый доступ.

Материал резьбовой части — отдельная тема. Для паровых систем с температурой выше 300°C нержавейка AISI 316 не всегда подходит, нужны сплавы с молибденом. Как-то пробовали ставить клапаны с упрощённой комплектацией для химического производства — через полгода резьба 'съелась' от постоянных циклов 'нагрев-остывание'. Пришлось заказывать кастомное исполнение у Кеке Групп с усиленным покрытием — с тех пор проблем нет.

Геометрия последнего витка — мелочь, о которой часто забывают. Если снять фаску неправильно, при монтаже образуется микротрещина. Проверяю всегда лупами — на том же производстве в Лишуй обратил внимание, что они делают двойной контроль: автоматикой и вручную. Это та деталь, которая отличает кустарщину от нормального продукта.

Пружины: от расчёта до разрушения

С пружинами работал достаточно, чтобы знать: главный враг — не коррозия, а 'усталость'. Сталкивался с ситуацией, когда клапаны исправно работали три года, а на четвёртый начали срабатывать на 15% раньше положенного. Разборка показала — микротрещины в двух крайних витках. Теперь всегда спрашиваю у поставщиков про технологию термообработки. Кеке Групп, кстати, предоставляют протоколы испытаний каждой партии пружин — это серьёзно.

Калибровка пружин — это искусство. Видел как на старом заводе в Подмосковье регулировали усилие простой подрезкой — катастрофа. Современное оборудование типа пружинно-испытательных комплексов STS-700 (такие стоят на производстве в Цинтяне) позволяет добиться погрешности не более 2.5%. Но важно помнить, что калибровка должна проводиться при рабочей температуре среды — для горячих сред это отдельная задача.

Интересный случай был с азотными установками — там из-за постоянных вибраций пружины 'садились' на 8% за полгода. Пришлось совместно с инженерами Кеке Групп разрабатывать конструкцию с демпфирующими шайбами. Решение оказалось на удивление простым — добавили противофазные подпружиненные шайбы, которые гасят резонансные частоты.

Седло и золотник: где рождается герметичность

Притирка седла к золотнику — операция, которая определяет ресурс клапана. Раньше думал, что чем плотнее прилегание — тем лучше. Пока не столкнулся с 'залипанием' после длительного простоя. Оказалось, нужен расчётный зазор в микронах — для разных сред он свой. На производственной базе в Вэньчжоу обратил внимание на систему подбора пар 'седло-золотник' по коэффициенту теплового расширения — это дорого, но для критичных объектов необходимо.

Материал уплотнительных поверхностей — отдельная головная боль. Для агрессивных сред типа аммиака стандартное напыление стеллита не подходит — нужен инконель. Помню, как в 2018 переделывали клапаны для химкомбината под Омском — пришлось заказывать индивидуальное исполнение с полированным инконелем 625. Кеке Групп тогда пошли на встречу, хотя тираж был всего 12 штук.

Геометрия контактных поверхностей — многие недооценивают угол конуса. Для жидкостей оптимален 45°, для пара — 30°. Но есть нюанс — при высоких давлениях (выше 160 бар) угол нужно корректировать с учётом деформации. Как-то пришлось трижды переделывать оснастку, пока не подобрали оптимальный профиль для турбинной установки.

Монтажные ловушки: что не пишут в инструкциях

Самая частая ошибка — установка без учёта направления потока. Казалось бы, элементарно, но каждый год сталкиваюсь с случаями, когда монтажники путают стрелку. Особенно критично для клапанов с дублирующим штоком — там обратный поток может деформировать направляющую.

Температурные компенсаторы — про них часто забывают. Если клапан ставится на участке с перепадом температур более 50°C, обязательно нужен гибкий элемент в подводящей линии. Был случай на нефтеперерабатывающем заводе — клапан работал идеально, но через год треснул штуцер из-за температурных напряжений.

Момент затяжки — бич всех резьбовых соединений. Для клапанов DN50 с резьбой 2' рекомендуют 350 Н·м, но если фланец из нержавейки — не более 320. Лучше использовать динамометрические ключи с протоколированием — так делают на ответственных объектах. Кеке Групп в своих рекомендациях дают таблицы с поправочными коэффициентами для разных материалов — полезная штука.

Полевые испытания: между теорией и реальностью

Лабораторные испытания — это одно, а работа в реальных условиях — другое. Как-то тестировали клапаны на трубопроводе с перегретым паром — по паспорту всё идеально, а на практике срабатывание происходило с задержкой до 3 секунд. Причина оказалась в конструкции камеры предварительного открытия — пришлось дорабатывать.

Вибрация — убийца точности. На компрессорных станциях стандартные клапаны живут не больше года. Специальное исполнение с виброгасящими элементами (такое есть в каталоге zgkkv.ru) показало себя в 4 раза лучше — но стоит на 30% дороже. Однако если считать замены и простои — экономия очевидна.

Длительные циклы 'открытие-закрытие' — здесь важна стабильность характеристик. Веду записи по 80 клапанам с 2019 — у тех, что от Кеке Групп, разброс параметров не более 5% за 1000 циклов. Китайские аналоги показывают до 15% деградации — но это уже тема для отдельного разговора про контроль качества на производстве.

Экономика качества: почему дешёвый клапан дороже

Считал как-то для газовой котельной — клапан за 25 тысяч рублей против аналога за 8. Разница в цене кажется большой, но если учесть затраты на замену (остановка производства, работа бригады, оформление документов), то за два года 'экономия' превращается в убытки. Особенно с учётом что дешёвые аналоги требуют проверки каждые 6 месяцев вместо положенных 12.

Ремонтопригодность — параметр, который часто упускают. У качественных клапанов можно заменить отдельные компоненты (пружину, золотник), а у бюджетных — только полная замена. Кеке Групп, кстати, держат на складе в Лунване ремонтные комплекты для моделей даже 10-летней давности — это редкость.

Сертификация — не просто бумажка. Наличие сертификатов типа TR CU 032/2013 для ЕАЭС или ASME Sec VIII для международных проектов — это гарантия что клапан прошел реальные испытания. Видел как 'сертифицированные' клапаны от неизвестных производителей разваливались при первых же испытаниях — оказывается, сертификаты были куплены.

Что в сухом остатке

За 20 лет работы убедился — с предохранительными клапанами нельзя экономить. Речь не о том чтобы покупать самое дорогое, а о понимании что стоит за ценой. Технология центробежного литья у ООО Кеке Групп, контроль химического состава стали, многоступенчатая проверка геометрии — всё это стоит денег, но предотвращает аварии.

Сейчас когда подбираю оборудование для проектов, всегда смотрю на производственную базу. 56 тысяч квадратных метров в Цинтяне — это не просто цифры, это возможность проводить полный цикл испытаний. И 400 сотрудников — это не только рабочие, но и инженеры которые могут оперативно решить нестандартную задачу.

В итоге высококачественный пружинный предохранительный клапан — это не товар, а страховой полис. И как с любой страховкой, её стоимость становится оправданной когда происходит страховой случай. Только в нашем случае цена ошибки — не деньги, а безопасности людей и оборудования.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Предохранительный клапан полного подъема типа A48C класса Pound

Предохранительный клапан полного подъема типа A48C класса Pound -

Шаровой кран из кованой стали

Шаровой кран из кованой стали -

Предохранительный клапан полного подъема типа A42C класса Pound

Предохранительный клапан полного подъема типа A42C класса Pound -

Пневматический поворотный клапан

Пневматический поворотный клапан -

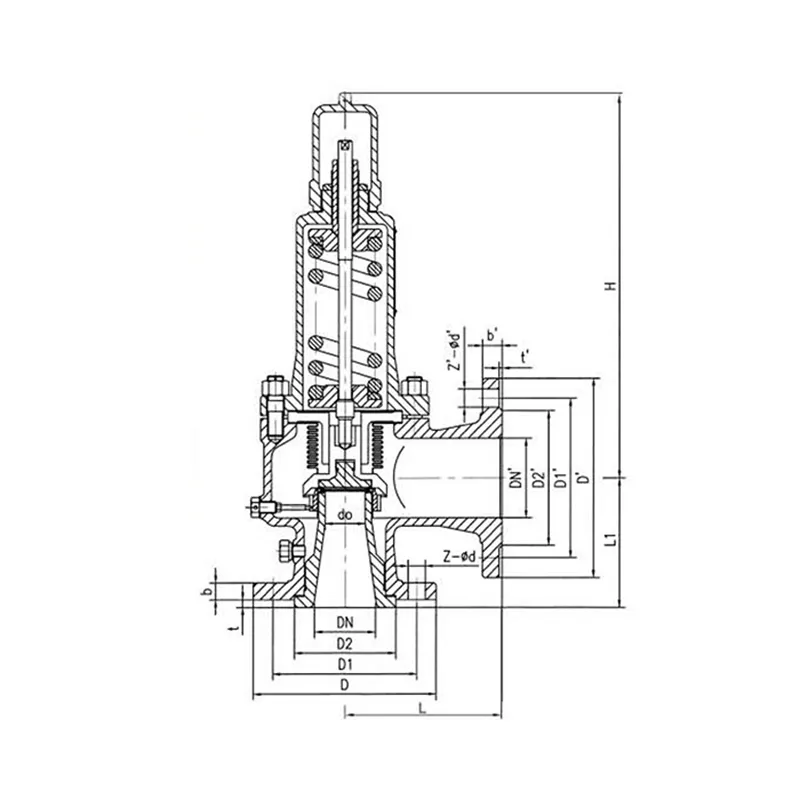

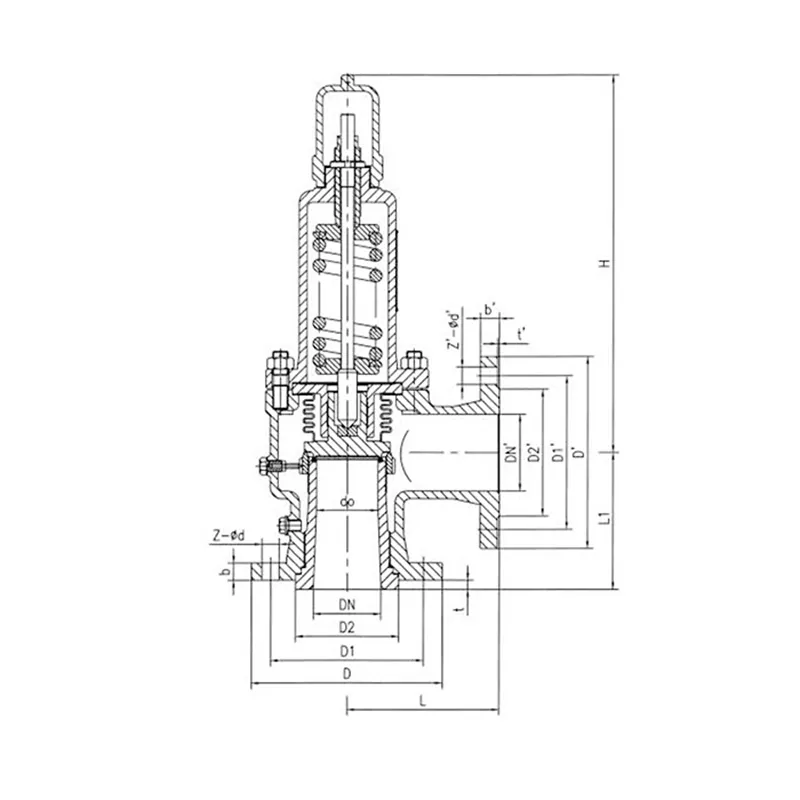

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан с радиатором

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан с радиатором -

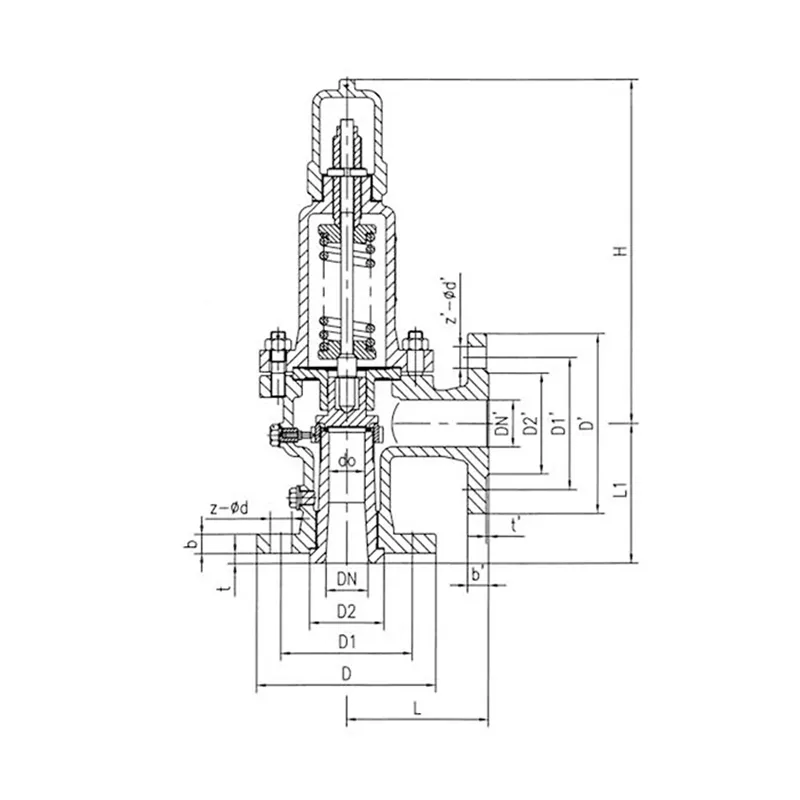

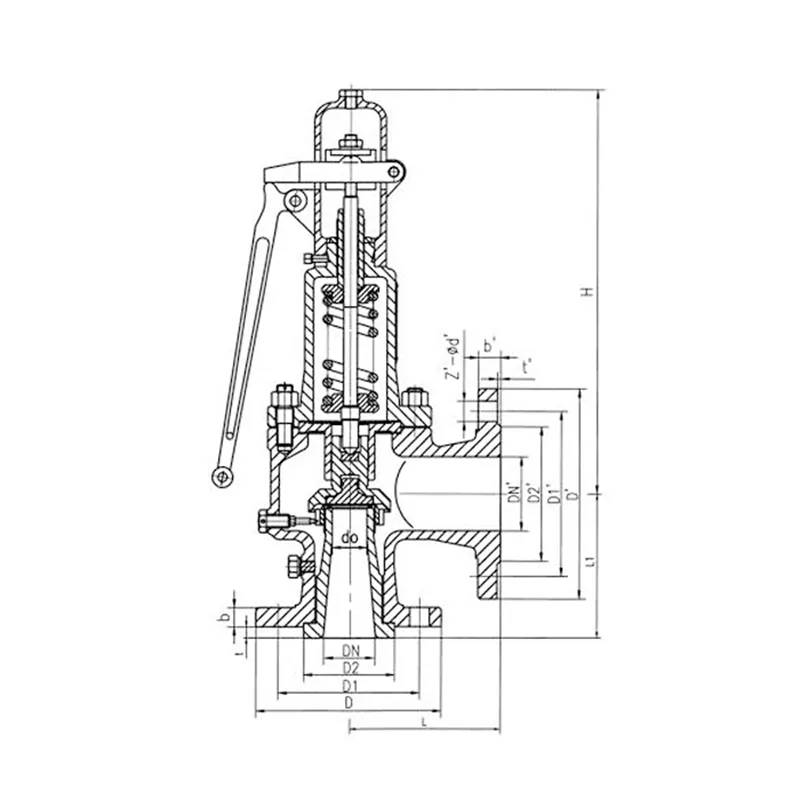

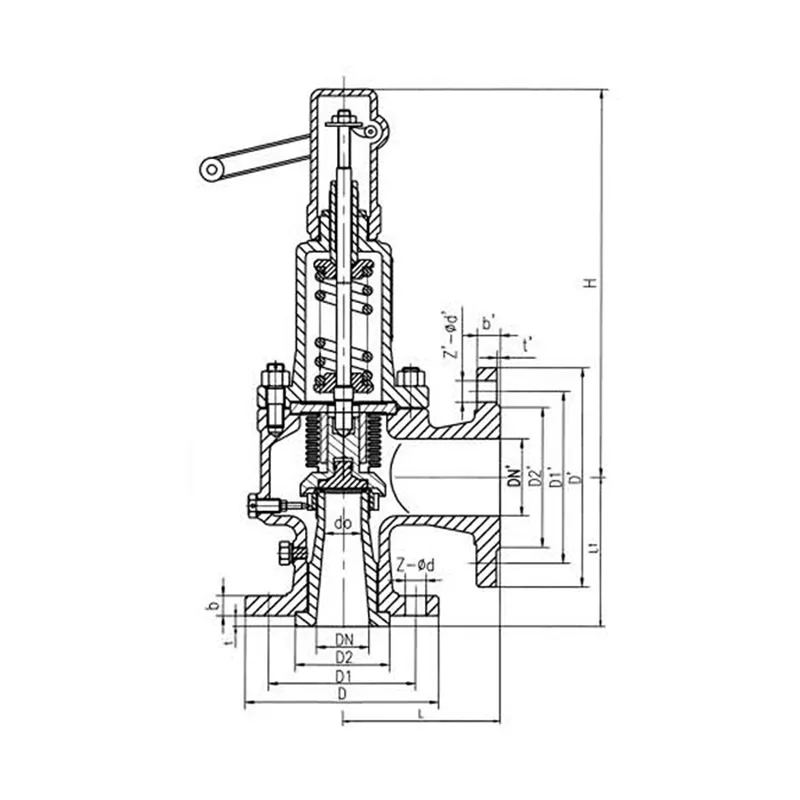

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан с рычагом

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан с рычагом -

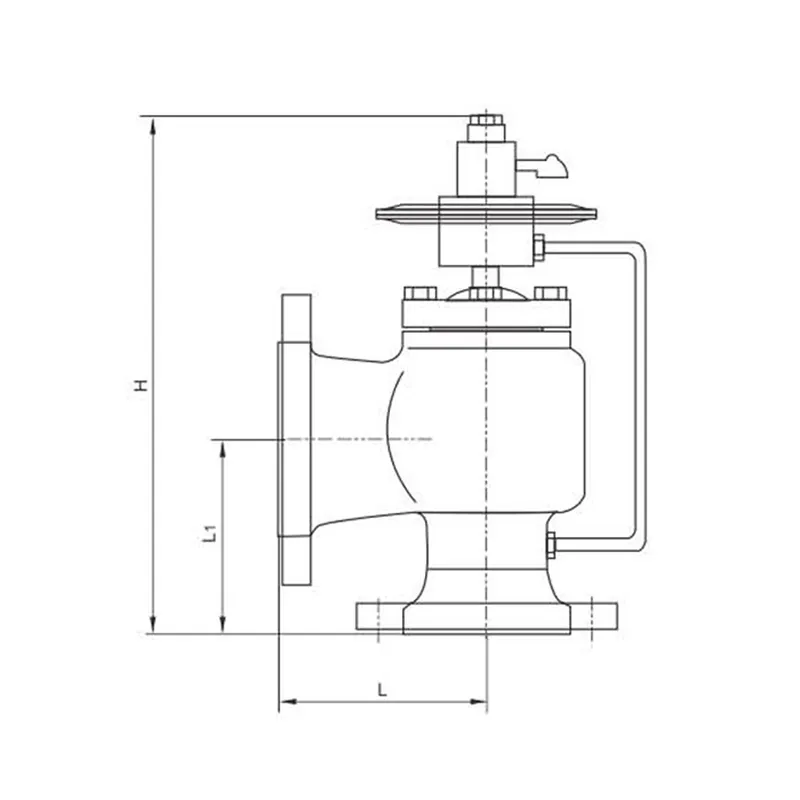

Пилтовой предохранительный клапан

Пилтовой предохранительный клапан -

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA44C, класс точности 1 фунт

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA44C, класс точности 1 фунт -

Глушительный обратный клапан

Глушительный обратный клапан -

Предохранительные декомпрессионные клапаны серии JY

Предохранительные декомпрессионные клапаны серии JY -

Пружинный предохранительный клапан с сильфонным балансом типа WA41C

Пружинный предохранительный клапан с сильфонным балансом типа WA41C -

Вертикальный обратный клапан двойного назначения типа H41S

Вертикальный обратный клапан двойного назначения типа H41S

Связанный поиск

Связанный поиск- Oem пружинные предохранительные клапаны инструкция

- Задвижка под производитель

- Oem задвижка обрезиненная

- Задвижка с выдвижным шпинделем

- Шиберная ножевая задвижка с пневмоприводом цена

- Краны шаровые стальные

- Высококачественный задвижка чугунная клиновая с выдвижным шпинделем

- Задвижка pn10 заводы

- Задвижка ножевая с маховиком производитель

- Высококачественный шаровой кран из нержавеющей стали