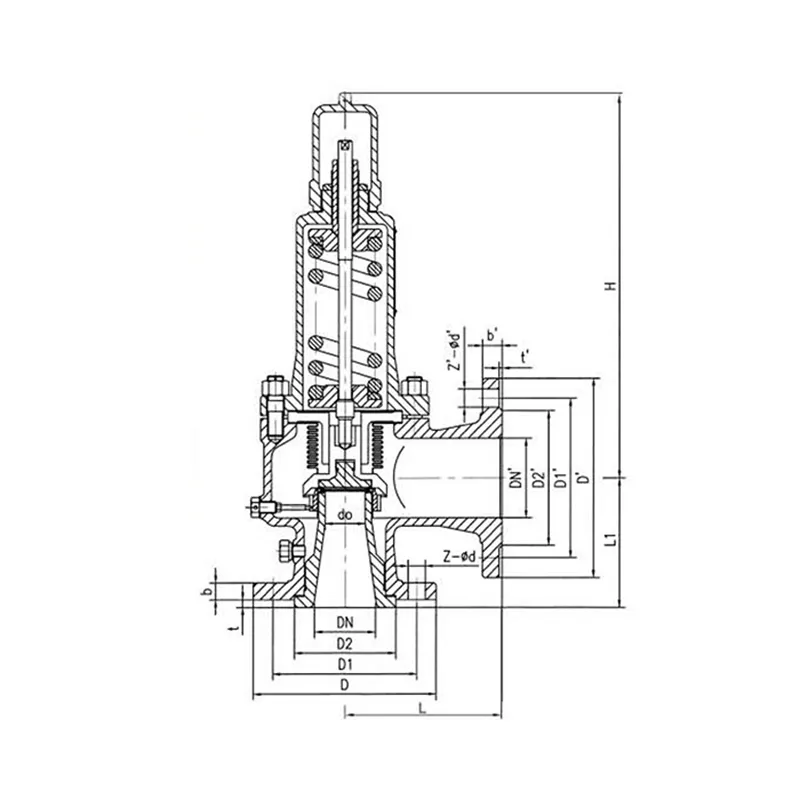

Высококачественный клапан предохранительный угловой пружинный латунь

Вот этот угловой пружинный латунный предохранительный клапан — казалось бы, ничего сложного, но как часто его ставят 'лишь бы закрыть схему'. Латунь латуни рознь, а угол установки вообще отдельная история. Помню, на одном объекте в 2018 заказчик сэкономил и взял якобы 'аналоги' — через полгода начали подтекать, при вскрытии оказалось, что пружина уже с выработкой. С тех всегда смотрю не только на маркировку, но и на обработку седла.

Почему именно латунь в угловых конструкциях

Латунь ЛС59-1 в таких клапанах — не просто дань традиции. В системах с перепадом температур от 5°C до 130°C она стабильнее многих композитных сплавов, особенно если речь о частых циклах открытия-закрытия. Но есть нюанс: толщина стенки корпуса менее 3,2 мм уже рискованна для давления свыше 16 бар, хоть в ГОСТах и допускают 2,8.

На производственной базе ООО Кеке Групп в Цинтяне как раз делают упор на литьё с запасом по толщине — их технологи говорят о 3,5-4 мм как о минимально разумном. Это увеличивает вес, зато снижает эрозию на поворотах потока. Кстати, их сайт zgkkv.ru выложил в прошлом месяце любопытные тесты по кавитационной стойкости — там видно, где именно начинается повреждение седла.

В монтаже угловая схема часто выручает, когда нужно развернуть поток без лишних фитингов. Но если ставить его 'вверх ногами' относительно вектора вибрации — ресурс пружины падает на 25-30%. Проверял на насосных станциях: где выдерживали ориентацию стрелки на корпусе, там и замена требовалась раз в 5 лет, а не раз в 2.

Пружинный механизм: что важно beyond каталогов

Пружины изготавливают из проволоки 50ХФА, но главное — не марка, а технология отпуска. Видел как на одном производстве пропускали термообработку — через 800 циклов клапан начинал 'залипать' на 0,3-0,5 бар ниже паспортного давления срабатывания.

У Кеке Групп в Лишуе есть своя лаборатория контроля усталости — там тестируют до 10 000 циклов при давлении 22,5 бар. Это больше, чем требует ГОСТ , но именно такой запас позволяет избежать ситуаций, когда клапан перестаёт садиться в ноль после аварийного сброса.

На практике регулировочный винт лучше фиксировать краской сразу после настройки — иначе монтажники любят 'докрутить' по своему разумению. Как-то раз после такого 'тюнинга' система сработала при 28 бар вместо 19, хорошо, что обошлось без разрыва линии.

Монтажные ловушки и как их обходить

Угловая конструкция создаёт иллюзию простоты монтажа, но если не выдержать соосность с трубопроводом — перекос даже в 2° приводит к неравномерному износу золотника. Особенно критично для систем с паром, где зазоры меньше 0,05 мм.

В 2020 на котельной в Подмосковье как раз была авария из-за этого: поставили клапан с усилием на фланец, чтобы компенсировать несовпадение отверстий. Через 4 месяца латунный корпус дал трещину по резьбе штуцера.

Сейчас всегда рекомендую ставить дополнительные опоры перед и после клапана — даже если проект этого не предусматривает. Кеке Групп в своих монтажных руководствах прямо указывает на необходимость компенсаторов веса, но мало кто читает эти приложения до конца.

Реальные кейсы с производственной базы в Цинтяне

Их цех точной обработки как раз заточен под серийное производство таких клапанов. Интересно реализована система контроля шероховатости уплотнительных поверхностей — не контактным методом, а через оптическое сканирование. Это даёт стабильность параметров от партии к партии.

Для химзавода в Татарстане делали партию с увеличенным проходным сечением — стандартные Ду25 не справлялись с пиковыми сбросами. Пришлось пересчитывать пружины под более пологую характеристику, чтобы избежать автоколебаний. Сработало, но пришлось пожертвовать точностью срабатывания — разброс составил ±0,7 бар вместо обычных ±0,3.

Ещё запомнился случай с пищевым производством, где требовалась особая чистота обработки. Латунь дополнительно пассивировали — не по ТУ, а по внутреннему стандарту предприятия. Это добавило 12% к стоимости, но зато исключило риск микровыделений меди в продукт.

Что чаще всего упускают при выборе

Многие смотрят только на давление срабатывания, забывая про пропускную способность. Для угловых моделей она всегда ниже прямых — в среднем на 15-20% из-за гидравлического сопротивления на повороте. Если в системе возможны скачки расхода, это может стать критичным.

Ещё момент — температурное расширение. Латунь и сталь трубопровода имеют разные коэффициенты, поэтому при температурных скачках свыше 80°C нужен более гибкий присоединительный узел. Видел как на ТЭЦ ставили жёсткие сгоны — через год появились микротрещины в зоне резьбы.

Сейчас при заказе всегда запрашиваю протоколы испытаний именно для угловой конфигурации — некоторые производители дают данные для прямых клапанов, а это совсем другие цифры. У Кеке Групп в этом плане прозрачно: на zgkkv.ru выкладывают отдельные отчёты по каждому типу подключения.

Эволюция стандартов и практические корректировки

С 2015 года в отраслевых стандартах ужесточили требования к количеству циклов испытаний — с 2000 до 5000 для класса 'А'. Это правильно, но многие производители до сих пор работают по старым сертификатам. Особенно касается импортёров дешёвой продукции.

На своей практике ввёл дополнительный тест — проверку на 'холодный старт' после 3 месяцев простоя. Примерно 30% клапанов ценовой категории ниже среднего начинают подтекать при первом же включении. С продукцией Кеке Групп таких проблем не встречал — видимо сказывается их система контроля на всех этапах, от литья до сборки.

Сейчас уже рекомендую закладывать в спецификации не просто 'латунный предохранительный клапан', а конкретные параметры по материалу пружины, покрытию и допускам на регулировку. Это добавляет работы при согласовании, зато избавляет от проблем на пусконаладке.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

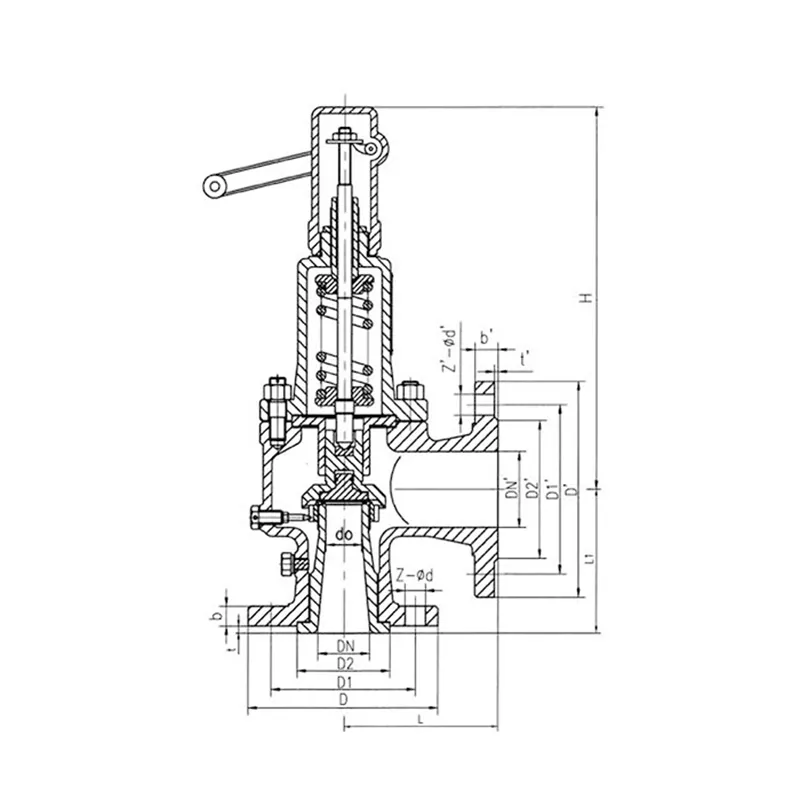

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с рычагом

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с рычагом -

Глушительный обратный клапан

Глушительный обратный клапан -

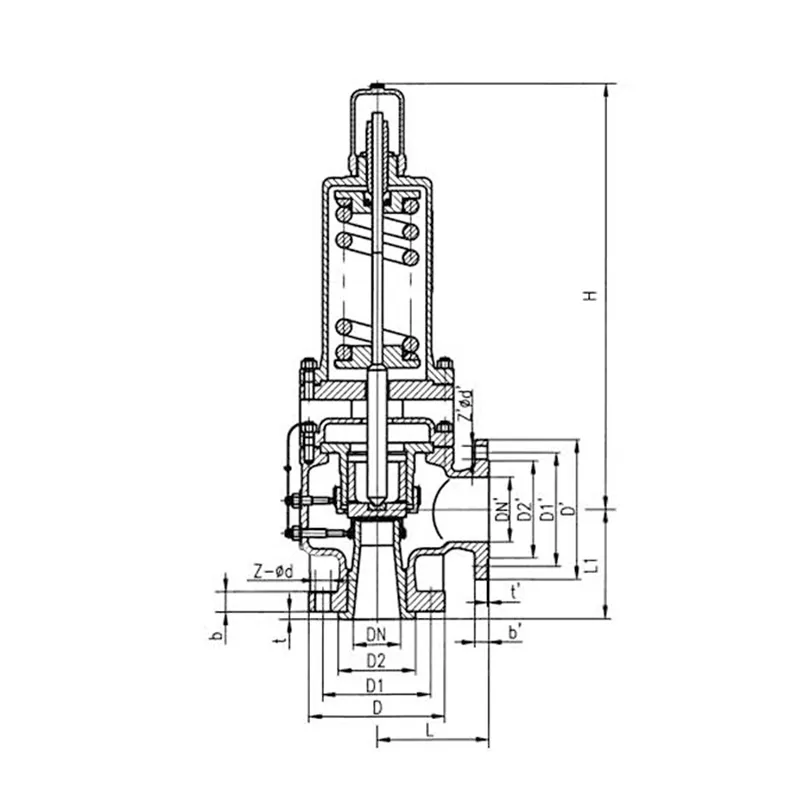

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан с рычагом

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан с рычагом -

Фиксированный шаровой кран 150 фунтов

Фиксированный шаровой кран 150 фунтов -

Задвижка японского стандарта

Задвижка японского стандарта -

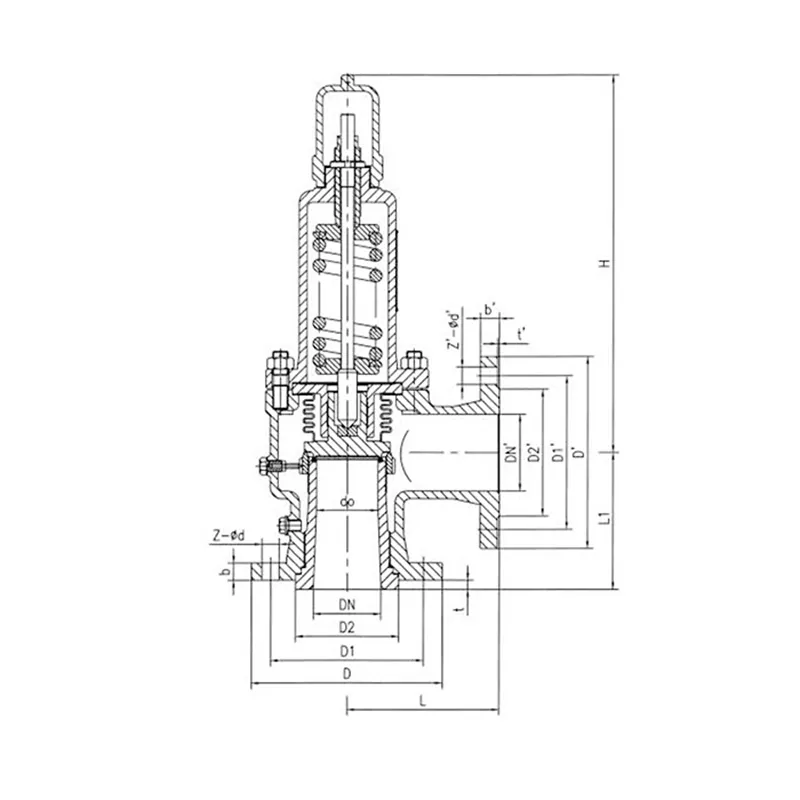

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан (серия W)

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан (серия W) -

Предохранительный клапан сильфонного типа

Предохранительный клапан сильфонного типа -

Серия специальных предохранительных клапанов типа TA, A для нефтепереработки

Серия специальных предохранительных клапанов типа TA, A для нефтепереработки -

Пневматический поворотный клапан

Пневматический поворотный клапан -

Закрытый пружинный низкоподъемный предохранительный клапан высокого давления

Закрытый пружинный низкоподъемный предохранительный клапан высокого давления -

Закрытый пружинный полнопроходной предохранительный клапан высокого давления

Закрытый пружинный полнопроходной предохранительный клапан высокого давления -

Пружинный предохранительный клапан с сильфонным балансом типа WA41C

Пружинный предохранительный клапан с сильфонным балансом типа WA41C

Связанный поиск

Связанный поиск- Высококачественный шаровой кран с ручным управлением

- Задвижка производители

- Oem задвижка из чугуна

- Шаровой кран производители

- Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем заводы

- Oem задвижка фланцевая

- Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем производители

- Задвижка с обрезиненным клином заводы

- Задвижка чугунная фланцевая с выдвижным шпинделем завод

- Кран шаровой фланцевый с редуктором заводы