Высококачественный задвижки стальные с выдвижным шпинделем

Когда слышишь про высококачественные задвижки стальные с выдвижным шпинделем, первое, что приходит в голову – это громкие заявления поставщиков о соответствии ГОСТам. Но на практике за этими словами часто скрывается нестыковка в мелочах: то уплотнительные поверхности обработаны с допусками, которые для пара уже критичны, то шпиндель из стали 20 вместо 40Х, хотя по паспорту всё идеально. Мы в ООО Кеке Групп с 2002 года через это прошли – когда собственное литьё только запускали, партия задвижек условным проходом 300 мм пошла в брак из-за неправильного охлаждения отливок. Пришлось тогда не просто заменять, а полностью пересматривать технологию термообработки.

Конструктивные нюансы, которые не увидишь в каталогах

Выдвижной шпиндель – казалось бы, всё просто: ходовая резьба, сальниковое уплотнение, маховик. Но вот момент, который многие упускают: при монтаже на вертикальных трубопроводах с нижним подводом среды штатный сальник на основе графита АГ-1500 начинает 'плакать' уже через полгода. Причина – осевая нагрузка от веса затвора постоянно разуплотняет набивку. Решение нашли экспериментально: добавляем вторую камеру сальника с более мягким материалом, например, паронит ПОН-1, и проблема снимается. Кстати, это не прописано в ТУ, но для заказчиков с объектами в условиях Севера такое исполнение стало стандартом.

Ещё один момент – материал клина. Для воды до +80°С чугун СЧ20 работает нормально, но если речь идёт о промстоках с абразивными включениями, лучше сразу ставить нержавеющий клин с наплавкой стеллитом. Помню, на целлюлозно-бумажном комбинате в Архангельске обычные задвижки выходили из строя за 3 месяца, пока не перешли на вариант с твердосплавным напылением. Сейчас в нашем каталоге на zgkkv.ru такие модификации выделены отдельной строкой.

Шпиндель – отдельная история. Класс прочности 5.6 для воды подойдёт, но если среда – перегретый пар, тут уже нужна сталь 40Х13 с полировкой поверхности до Ra 0,8. Иначе резьба начинает 'закусывать' при температурных деформациях. На производственной базе в Цинтяне мы как раз под это выделили отдельную линию прецизионной обработки – там и допуски по шестому классу точности выдерживаются, и шероховатость контролируется лазерным методом.

Полевые испытания: от теории к реалиям монтажа

В 2018 году поставили партию задвижек Ду150 на нефтехимический завод в Татарстане. По документам всё чисто: испытания на герметичность прошли, материал корпусов – 25Л, клинья – 20Х13. А через два месяца звонок: на трёх позициях течь по сальнику. При разборке оказалось – монтажники при установке перекосили корпус, используя домкраты вместо штатных стропов. Результат – нарушение соосности шпинделя и ходовой гайки. Теперь в паспортах изделий на стальные задвижки с выдвижным шпинделем отдельным разделом идёт инструкция по монтажу с жёсткими запретами на силовую юстировку.

Температурные деформации – ещё один бич. Казалось бы, расчётное давление 16 атмосфер при +300°С должно держаться легко. Но на ТЭЦ в Красноярске зимой получили заклинивание клина на теплосетях после резкого похолодания до -45°С. Причина – разница коэффициентов расширения стали корпуса (12,5×10?? 1/°С) и чугуна клина (10,5×10?? 1/°С). С тех пор для северных регионов перешли на цельнолитые клинья из ковкого чугуна, где этот параметр выровнен.

Интересный случай был с химическим комбинатом в Дзержинске. Там среда – слабый раствор серной кислоты с примесями хлоридов. Стандартные уплотнительные поверхности из 13ХФА начали корродировать уже через полгода. Спасла наплавка хастеллоем C-276 – дорого, но задвижки отработали уже 5 лет без замены. Такие решения рождаются не в кабинетах, а именно на промплощадках.

Производственные тонкости: от литья до сборки

Наша производственная база в Цинтяне площадью 56 620 м2 изначально проектировалась под полный цикл. Например, для корпусов задвижек Ру25 используем не просто сталь 25Л, а с дополнительным легированием ванадием – это снижает риск межкристаллитной коррозии в зонах термического влияния после сварки. Технологи отработали это на пробных партиях ещё в 2015 году, когда брак по трещинам достигал 12%.

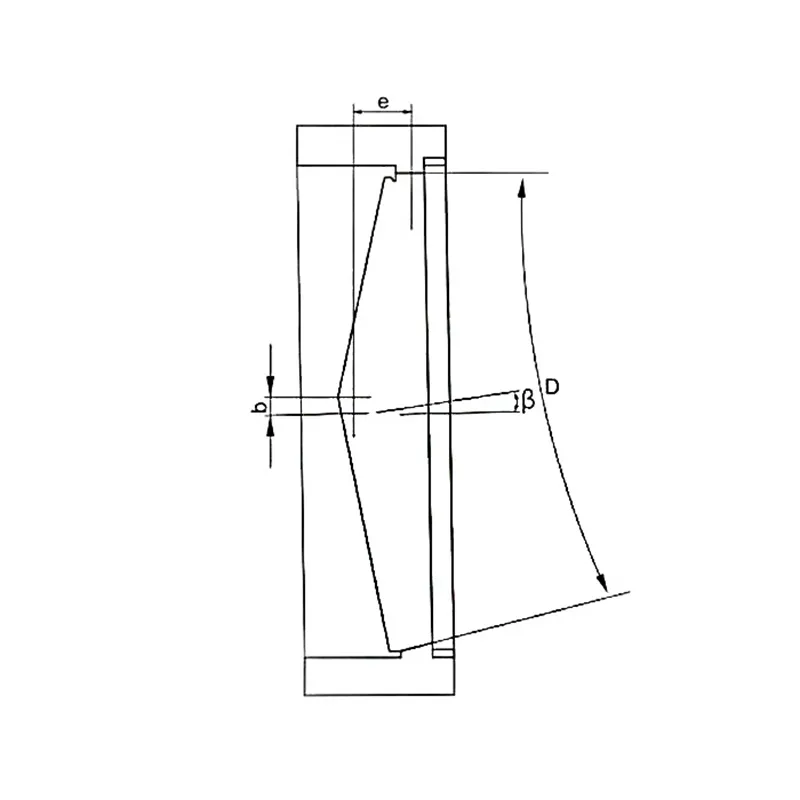

Линия прецизионной обработки – это отдельная гордость. Для задвижек стальных с выдвижным шпинделем критична соосность седла и направляющих клина. Раньше использовали токарные станки с ЧПУ, но погрешность в 0,05 мм иногда приводила к неплотному прилеганию. Перешли на расточные комплексы Mori Seiki – теперь отклонение не превышает 0,01 мм, плюс контролируется индикаторным методом на каждом десятом изделии.

Сборка – кажется, простейший этап. Но вот нюанс: при затяжке сальниковой набивки динамометрическим ключом выставляем момент 120 Н·м для размеров Ду100-200 и 180 Н·м для Ду250-400. Если перетянуть – шпиндель идёт туго, недотянуть – будет протечка. Эту цифру вывели после тестов на стенде, где имитировали 500 циклов 'открыто-закрыто' под давлением.

Эволюция материалов: от стандартов к специализированным решениям

Шпиндели из стали 40Х – классика, но для агрессивных сред уже не годится. Перешли на 20Х13 с азотированием поверхности – твёрдость достигает 45 HRC, при этом стойкость к сероводородной коррозии в разы выше. Для особо ответственных объектов, например, на морских платформах, идёт вариант с 10Х17Н13М2Т – дороже, но зато ресурс превышает 100 000 циклов.

Уплотнительные кольца из EPDM – стандарт для воды, но при контакте с маслами или углеводородами быстро стареют. После серии отказов на НПЗ ввели в ассортимент варианты с Viton (FKM) – цена выросла на 15%, но зато стойкость к маслам подтвердилась испытаниями на 2000 часов при +150°С.

Литьё корпусов – здесь прогресс заметнее всего. Раньше использовали песчаные формы, теперь перешли на shell molding process с покрытием из циркониевого песка – поверхность отливки получается с шероховатостью Ra 6,3 вместо прежних Ra 12,5. Это снижает риск образования каверн в зонах перехода толщин стенок, особенно для корпусов с фланцами по ГОСТ .

Неочевидные зависимости: давление, температура, ресурс

В паспортах обычно указывают номинальное давление 1,6 МПа при +300°С. Но на практике при +250°С и наличии гидроударов ресурс снижается на 30-40%. Выявили это при анализе работы задвижек на трубопроводах горячей воды – там, где сетевые насосы включаются без плавного пуска. Теперь в документации к изделиям от ООО Кеке Групп появился график зависимости количества циклов от амплитуды скачков давления.

Температурные расширения – отдельная тема. Для магистральных трубопроводов, где перепады достигают 200°С, важен зазор между клином и седлами. Рассчитываем его по формуле ΔL = L?×α×Δt, но с поправкой на ползучесть материала. Для стали 25Л поправочный коэффициент взяли 1,15 – эмпирически подобрали после случаев заклинивания на газопроводах в Якутии.

Ресурс сальникового уплотнения – обычно указывают 2500 циклов. Но это для чистых сред. Если в воде есть механические примеси (больше 50 мг/л), ресурс падает до 1500 циклов. Поэтому сейчас для таких условий предлагаем вариант с дополнительным защитным втулкой из антифрикционного сплава БрАЖМц10-3-1,5 – она принимает на себя абразивный износ.

Выводы, которые не найти в учебниках

Главный урок за 20 лет работы ООО Кеке Групп – не бывает универсальных решений. Одна и та же стальная задвижка с выдвижным шпинделем на воде и на паре ведёт себя по-разному. Даже тип подключения – фланцевое по ГОСТ или приварка – влияет на распределение нагрузок. С 2002 года мы прошли путь от простого изготовления по чертежам до разработки индивидуальных ТУ практически под каждый крупный проект.

Сейчас, когда производственная база в Цинтяне вышла на мощность 56 620 м2 с парком из 40 единиц оборудования, можно экспериментировать с материалами и обработкой. Но основа остаётся прежней: каждый новый заказ – это сначала изучение условий работы, а уже потом подбор марки стали, типа уплотнений, варианта обработки. Может, поэтому наши задвижки работают на объектах от Ямала до Краснодара без серьёзных ремонтов по 8-10 лет.

И последнее: никогда не экономьте на контроле. Даже идеальная технология даёт сбой, если не проверять каждую партию отливок на ультразвуковом дефектоскопе и не проводить выборочные испытания на ресурс. Это не прописано в ГОСТ, но именно такая двойная проверка спасает от рекламаций. Как показала практика, лучше потратить лишние 2 часа на контроль, чем потом менять вышедшую из строя задвижку на действующем трубопроводе.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Вертикальный обратный клапан двойного назначения типа H41S

Вертикальный обратный клапан двойного назначения типа H41S -

Шаровой кран из кованой стали

Шаровой кран из кованой стали -

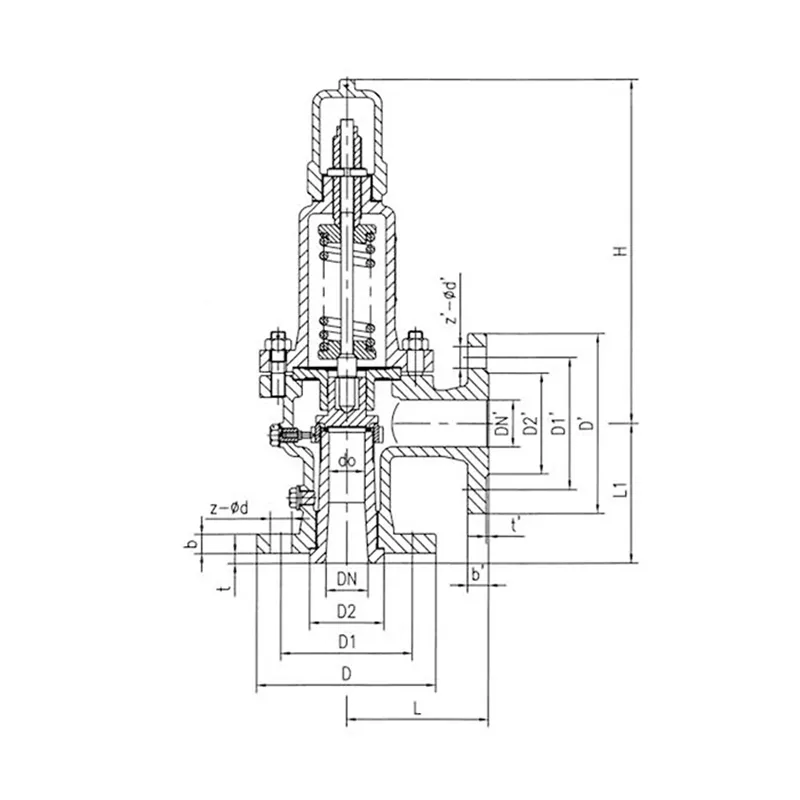

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан с рычагом

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан с рычагом -

Плунжерный клапан с запорным клапаном (поршневой клапан)

Плунжерный клапан с запорным клапаном (поршневой клапан) -

Глушительный обратный клапан

Глушительный обратный клапан -

Шаровой кран для выгрузки пыли

Шаровой кран для выгрузки пыли -

Закрытый пружинный полнопроходной предохранительный клапан

Закрытый пружинный полнопроходной предохранительный клапан -

Высокотемпературный шаровой кран QJ41M

Высокотемпературный шаровой кран QJ41M -

Шаровой кран из литой стали

Шаровой кран из литой стали -

Задвижка ANSI

Задвижка ANSI -

Закрытый пружинный полнопроходной предохранительный клапан высокого давления

Закрытый пружинный полнопроходной предохранительный клапан высокого давления -

Фиксированный шаровой кран с металлическим уплотнением

Фиксированный шаровой кран с металлическим уплотнением

Связанный поиск

Связанный поиск- Стальной пружинный предохранительный клапан производитель

- Высококачественный пружинные предохранительные клапаны инструкция

- Газовый предохранительный клапан производитель

- Oem задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем

- Выдвижная задвижка заводы

- Шаровой кран dn80

- Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая завод

- Высококачественный предохранительный клапан class 150

- Оптом задвижка с электроприводом

- Краны шаровые стальные цена