Высококачественный задвижка параллельная с выдвижным шпинделем

Когда слышишь про высококачественные задвижки с выдвижным шпинделем, первое, что приходит в голову — это якобы универсальное решение для любых трубопроводов. Но на практике даже у таких конструкций есть своя ?ниша?, о которой редко пишут в каталогах. Мы в ООО Кеке Групп с 2002 года через десятки проектов убедились: если шпиндель выдвижной — это не просто ?удобство обслуживания?, а расчёт на агрессивные среды, где резьбу нельзя прятать в рабочую зону. Хотя многие заказчики до сих пор путают их с задвижками с невыдвижным шпинделем, пытаясь сэкономить полметра высоты в тесных колодцах — и потом получаем аварии из-за коррозии.

Конструкционные нюансы, которые не увидишь в спецификациях

Параллельные задвижки — это всегда компромисс между герметичностью и ресурсом. В наших литейных цехах в Цинтяне заметили: если сделать клинья строго плоскими, как в учебниках, после 200 циклов закрытия начинает подтекать даже на воде. Пришлось внедрять микропрофилирование — почти невидимые глазу фаски на кромках, которые создают локальное давление в момент уплотнения. Кстати, именно для таких задач мы сохранили ковочный участок на площадке 56 620 м2 — литые клинья не дают той же стабильности при перепадах температур.

Шпиндель... Вот где кроются главные подводные камни. Испытывали как импортные стали марки 20Х13, так и отечественные аналоги. Выяснилось, что при длине выдвижной части свыше 1,2 метра даже закалённая сталь начинает ?играть? при боковых нагрузках. Пришлось разработать собственный техпроцесс — теперь шлифуем шпиндели в три стадии с контролем твёрдости не по всей длине, а зонально. Результат? На объекте в Уфе задвижки отработали 8 лет без замены пакета уплотнений, хотя по паспорту межремонтный срок — 5 лет.

Корпусные отливки — отдельная история. Раньше думали, что достаточно соблюсти толщину стенок по ГОСТу. Но на паровых линиях с давлением 40 атм одна партия дала микротрещины в зоне фланцев. Разобрались — вибрация от насосов создавала резонансные нагрузки, которые не учитывались в расчётах. Теперь все задвижки для энергетики проходят дополнительный цикл виброиспытаний, хотя это и не прописано в ТУ.

Монтажные ловушки и как их обходить

Самая частая ошибка монтажников — установка задвижек с выдвижным шпинделем без учёта теплового расширения труб. Помню случай на нефтепроводе в ХМАО: смонтировали в летний зной, а зимой при -45°C шпиндель просто заклинило — трубопровод ?укоротился? на 15 см, создав нагрузку на корпус. Теперь в паспортах ООО Кеке Групп отдельным пунктом указываем необходимость компенсаторов при длинах трасс свыше 50 метров.

Ещё один нюанс — ориентация. В теории такие задвижки можно ставить как угодно, но мы рекомендуем только вертикальное расположение шпинделем вверх. Почему? При горизонтальном монтаже грязь с труб оседает на резьбе, а при наклоне создаётся эксцентриковая нагрузка. Как-то раз на химкомбинате проигнорировали эту рекомендацию — через год шпиндель пришлось вырезать автогеном, так как регулировочная гайка превратилась в монолит из продуктов коррозии.

Болтовые соединения — кажется мелочью? На самом деле 30% протечек на фланцах происходят из-за неправильной затяжки. Мы даже проводили обучение для монтажных бригад: показывали, как динамометрический ключ с шагом 50 Н·м увеличивает ресурс прокладки в два раза. Кстати, для задвижек DN400 и выше теперь поставляем шпильки с кадмиевым покрытием — не самое дешёвое решение, но полностью исключило обрывы штоков при зимнем пуске систем.

Реальные кейсы вместо рекламных обещаний

В 2019 году поставили партию задвижек с выдвижным шпинделем для теплосетей Новосибирска. Через два года получили рекламацию: на трёх изделиях появились потёки по сальнику. Вскрытие показало — заказчик сэкономил на фильтрах, и абразивные частицы из теплоносителя процарапали шпиндель. Пришлось разрабатывать модификацию с дополнительным сальниковым уплотнением в верхней части. Сейчас эта опция стала стандартной для регионов с низким качеством воды.

А вот позитивный пример с ТЭЦ в Красноярске. Там задвижки работают на перегретом паре 13 МПа с температурой 560°C. Специально для этого проекта мы экспериментировали с наплавкой уплотнительных поверхностей стеллитом. Первые образцы не выдержали — отходили слоями из-за разницы коэффициентов расширения. В итоге подобрали режим плазменной наплавки с предварительным подогревом до 300°C. Результат: через 4 года эксплуатации задвижки прошли диагностику без замечаний.

Кстати, про диагностику. Мы отказались от классического гидроиспытания на стендах в пользу комплексных проверок. Теперь каждая параллельная задвижка перед отгрузкой проходит: проверку на герметичность в обоих направлениях (многие производители тестируют только в одном), замер момента управления для выявления внутренних дефектов, и ультразвуковой контроль ответственных сечений. Да, это увеличило цикл производства на 12%, но сократило гарантийные случаи на 40%.

Эволюция материалов и технологий

Литьё корпусов — это всегда баланс между стоимостью и характеристиками. Раньше для рабочих сред до 6,4 МПа использовали чугун ВЧ-40, но с ростом требований к безопасности перешли на сталь 25Л. Недостаток — увеличение массы на 18%, зато получили запас по давлению до 10 МПа. Сейчас экспериментируем с легированием хромом и молибденом для арктических исполнений — первые образцы показали стойкость к хладноломкости до -60°C.

Уплотнительные поверхности — отдельная головная боль. Эластомеры быстро стареют при высоких температурах, фторопласт теряет эластичность на холоде. После серии испытаний остановились на комбинированном решении: основное уплотнение из пресс-материала на основе графита, плюс кольцевое уплотнение из фторкаучука для низких температур. Такая схема отлично показала себя в контуре циркуляции горячей воды на АЭС — выдержала 2500 циклов ?старт-стоп?.

Антикоррозионные покрытия... Здесь мы прошли путь от простой грунтовки до многослойных систем. Сейчас для морских платформ используем покрытие по стандарту NORSOK M-501 — шесть слоёв эпоксидных составов с цинковым праймером. Правда, пришлось модернизировать окрасочную линию в Цинтяне, зато последняя инспекция на Сахалине подтвердила: через 5 лет в агрессивной морской атмосфере коррозия не превысила 2% поверхности.

Что остаётся за кадром спецификаций

Ремонтопригодность — параметр, который редко включают в ТЗ, но который определяет реальную стоимость владения. Мы специально проектируем задвижки с выдвижным шпинделем так, чтобы замена сальникового уплотнения занимала не более 2 часов силами двух слесарей. Для этого применили разъёмную втулку сальниковой камеры и стандартизировали размеры ключей — мелочь, но на крупных объектах экономит сотни человеко-часов в год.

Маркировка — казалось бы, формальность. Но сколько раз сталкивались, когда через 10 лет эксплуатации невозможно идентифицировать производителя! Теперь наносим лазером не только типоразмер и давление, но и QR-код с ссылкой на электронный паспорт. В базе ООО Кеке Групп хранятся данные о каждой отгруженной задвижке — от параметров испытаний до сертификатов на материалы.

Логистика — особый вызов для габаритных изделий. Помним, как при отгрузке задвижки DN600 получали повреждения при перегрузке краном. Разработали систему жёстких деревянных каркасов с амортизирующими вставками — простое решение, но полностью исключило транспортные повреждения. Кстати, для экспортных поставок дополнительно используем вакуумную упаковку с силикагелем — предотвращает конденсацию влаги при перевозке морем.

Взгляд в будущее отрасли

Цифровизация постепенно доходит и до арматуростроения. Мы тестируем систему мониторинга, где датчики вибрации и температуры в реальном времени передают данные на сервер. Пока дороговато для серийных изделий, но для критичных объектов типа АЭС или магистральных газопроводов уже экономически оправдано. Особенно полезно для прогнозирования остаточного ресурса — по изменению момента управления можно предсказать износ клиньев за 3-4 месяца до критического состояния.

Аддитивные технологии... Пока это экзотика для чугунного литья, но для запорной арматуры малых диаметров уже пробуем печать корпусов из нержавеющей стали на 3D-принтерах. Преимущество — возможность создавать сложные внутренние каналы охлаждения, недостижимые при традиционном литье. Правда, стоимость пока в 4-5 раз выше классических методов, но для спецзаказов уже применяем.

Экологические требования ужесточаются с каждым годом. С 2020 года все наши производства в Лунване и Цинтяне перешли на водорастворимые смазки для обработки вместо нефтяных. Снизило производительность на 7%, зато полностью исключило загрязнение стоков. Следующий шаг — внедрение системы рекуперации тепла от печей обжига — расчёты показывают, что сможем покрыть 15% энергопотребления цеха за счёт утилизации.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

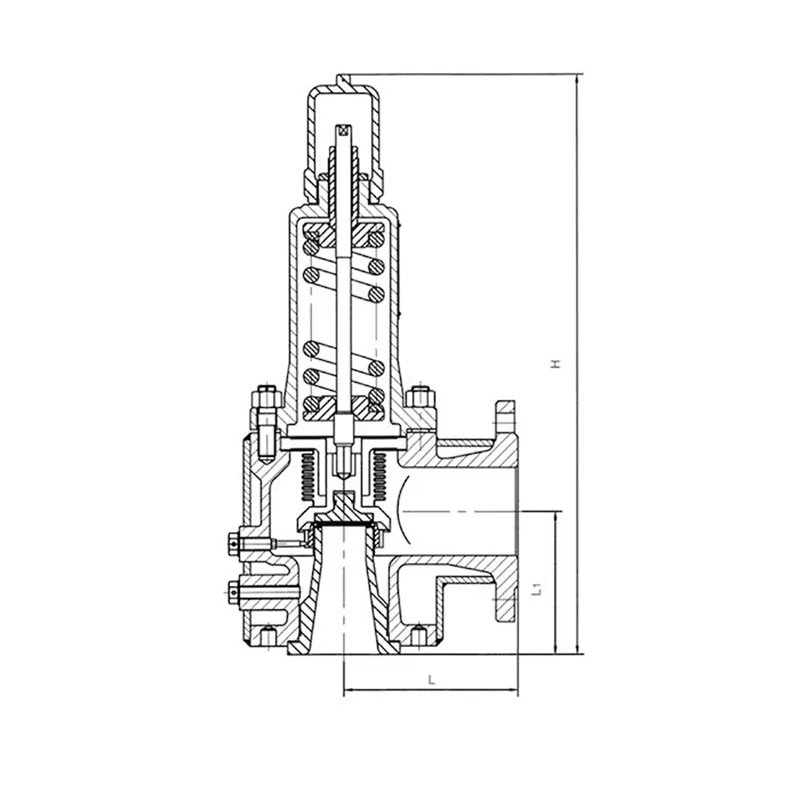

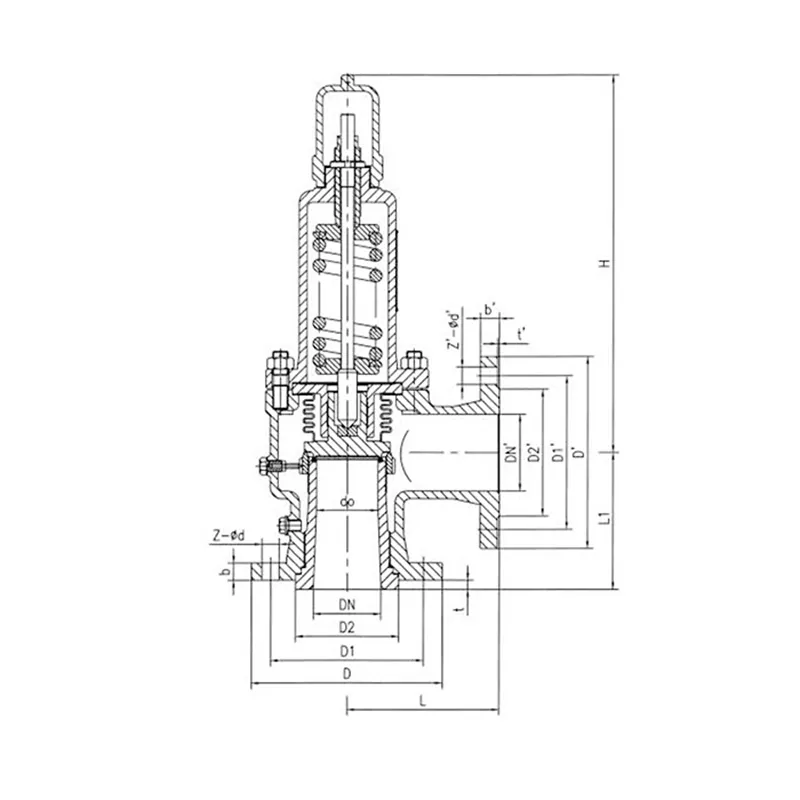

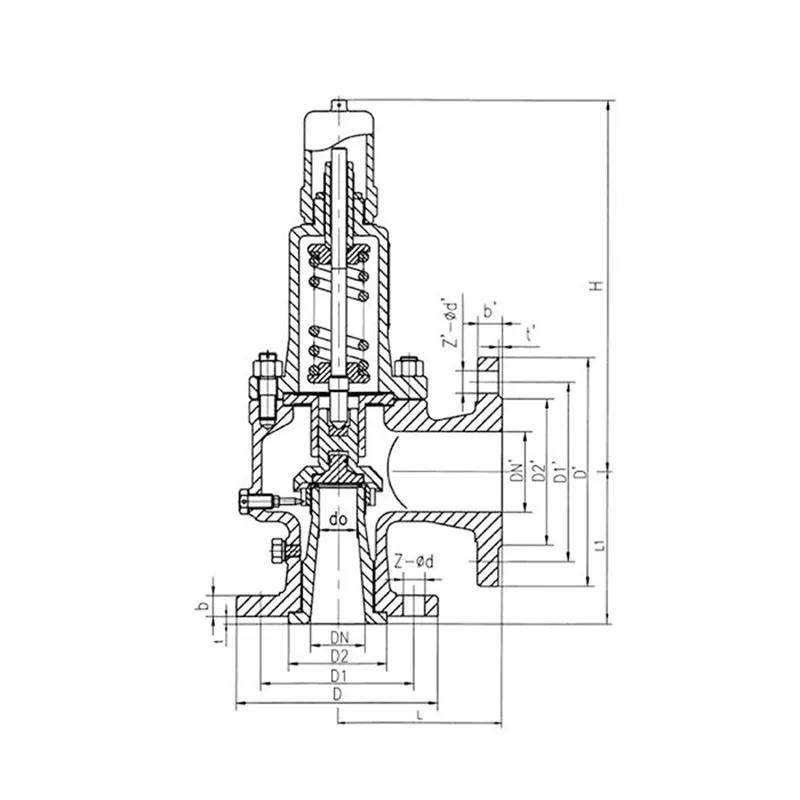

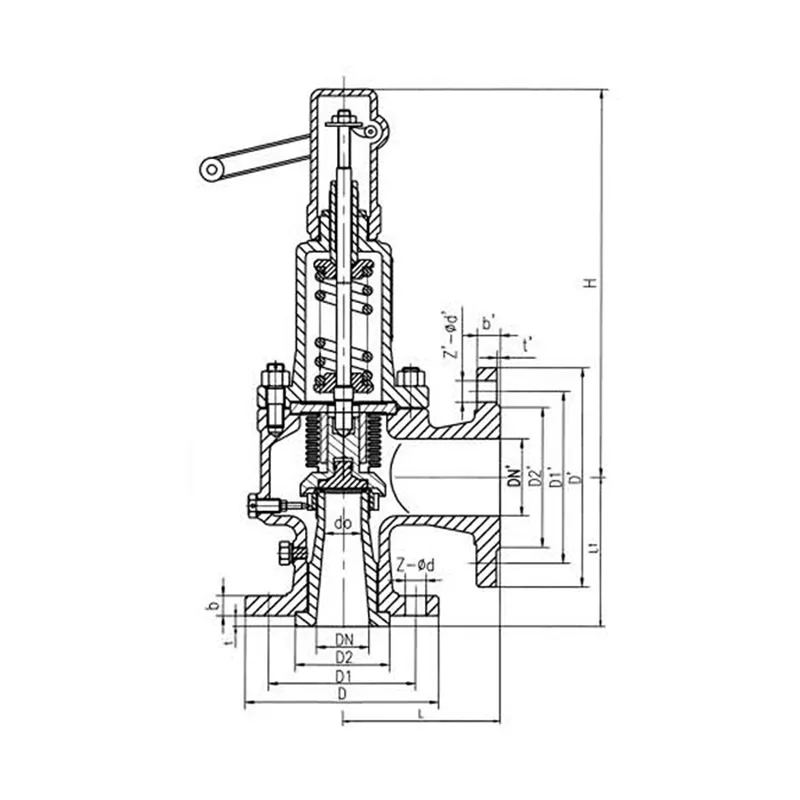

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан (серия W)

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан (серия W) -

Предохранительный клапан сильфонного типа

Предохранительный клапан сильфонного типа -

Плавающий шаровой кран ANSI

Плавающий шаровой кран ANSI -

Высокотемпературный шаровой кран QJ41M

Высокотемпературный шаровой кран QJ41M -

Пружинный предохранительный клапан с сильфонным балансом типа WA41C

Пружинный предохранительный клапан с сильфонным балансом типа WA41C -

Предохранительный клапан полного подъема типа A42C класса Pound

Предохранительный клапан полного подъема типа A42C класса Pound -

Угловой плунжерный клапан (запорный клапан)

Угловой плунжерный клапан (запорный клапан) -

Плунжерный запорный клапан UJ41HY

Плунжерный запорный клапан UJ41HY -

Пилтовой предохранительный клапан

Пилтовой предохранительный клапан -

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан с радиатором

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан с радиатором -

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA44C, класс точности 1 фунт

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA44C, класс точности 1 фунт -

Предохранительный клапан полного подъема типа A48SC класса Pound

Предохранительный клапан полного подъема типа A48SC класса Pound

Связанный поиск

Связанный поиск- Задвижка чугунная фланцевая с выдвижным шпинделем цена

- Оптом клапаны предохранительные пружинные фланцевые

- Краны шаровые нержавеющие фланцевые производитель

- Газовые шаровые краны бабочка

- Шиберная задвижка с выдвижным шпинделем завод

- Задвижка ножевая фланцевая завод

- Задвижка из чугуна завод

- Паровой шаровой кран завод

- Предохранительные клапаны сосудов

- Задвижка ножевая двухсторонняя