Высококачественный задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая

Если честно, когда слышишь про высококачественные задвижки, первое, что приходит в голову — это толщина уплотнения и посадка клина. Но на деле ключевым часто оказывается именно выдвижной шпиндель. Помню, на одном из объектов в Татарстане заказчик сэкономил на этом узле, и через полгода ремонт обошелся дороже, чем первоначальная разница в цене. Фланцевое исполнение тут не просто 'для галочки' — оно определяет, как поведет себя арматура при перепадах температур в магистральных трубопроводах.

Конструктивные ловушки

Многие производители грешат тем, что делают шпиндели из стали 20 без нормальной термообработки. Вроде бы марка подходящая, но при постоянных циклах 'открыл-закрыл' начинает 'уставать' резьба. Особенно критично для задвижек DN300 и выше — там люфт в пару миллиметров уже приводит к проворачиванию клина.

Кстати, про клин. Встречал мнение, что жесткое соединение всегда надежнее плавающего. Это заблуждение. На химическом комбинате в Дзержинске как раз жесткий клин привел к заклиниванию после остановки на промывку линии — осадок неравномерно спекался. Пришлось переходить на двухдисковые решения, хотя изначально проект предусматривал классический вариант.

Фланцы — отдельная история. По ГОСТ 33259 допустимо литье, но для рабочих сред с сероводородом лучше ковка. ООО Кеке Групп как раз делает акцент на этом в своих каталогах — у них есть линия ковки на производственной базе в Цинтяне. Не реклама, а наблюдение: когда площадь цеха 56 тысяч квадратов, проще контролировать всю цепочку.

Материалы и реальные среды

09Г2С для корпуса — стандарт де-факто, но видел случаи, когда задвижки ставили на линии с попутным нефтяным газом. Там всего 0.5% H2S, но за год шпиндель покрывался точечной коррозией. Пришлось переходить на 12Х18Н10Т, хотя изначально техзадание этого не требовало.

Уплотнительные поверхности — часто недооценивают важность твердости. По своему опыту скажу: наплавка стеллитом дает прибавку к сроку службы, но только если соблюдается геометрия после наплавки. Как-то принимали партию от поставщика — вроде бы тесты прошли, а при монтаже выяснилось, что биение поверхности 0.8 мм вместо допустимых 0.3.

Кстати, про фланцевое соединение. Болты М20х100 — казалось бы, мелочь. Но если использовать укороченные версии 'впритык', при тепловом расширении фланцы начинают подтекать. Проверяли на стенде в Уфе — разница в пол-резьбы увеличивала вероятность протечки на 17%.

Монтажные тонкости

Самая частая ошибка — неконтролируемая затяжка. Видел, как монтажники использовали гидравлические гайковерты без калибровки на фланцах PN40. Результат — деформация сальниковой камеры. Теперь всегда советую ставить динамометрические ключи с пределом 350 Н·м для размеров DN200-DN300.

Еще момент: направление подачи среды. Кажется очевидным, но на ТЭЦ в Новосибирске как-то смонтировали задвижки с обратным направлением — потом три дня переваривали обвязку. Производитель обычно указывает стрелку, но ее часто закрашивают при покраске.

Регулировка клина — тот этап, который многие пропускают. А ведь после первого теплового расширения нужна подтяжка. На сайте zgkkv.ru есть неплохая инструкция по этому поводу, хотя некоторые моменты пришлось дополнять по месту. Например, для вертикального монтажа с верхним шпинделем нужен поправочный коэффициент 1.2 к моменту затяжки.

Эксплуатационные провалы и успехи

Самая показательная история была с задвижками на водоводе Ду 400. Ставили изделия от трех производителей, включая китайские. Через 8000 циклов у всех проверили износ. Лучший результат показали модели с антифрикционным покрытием шпинделя — износ резьбы менее 0.1 мм.

А вот с сальниковыми уплотнениями вышла осечка. Использовали графитовые набивки вместо PTFE — для питьевой воды вроде бы правильно. Но при сезонных колебаниях температуры от +30 до -26°C началось расслоение. Пришлось переходить на комбинированные варианты.

Интересный кейс с ООО Кеке Групп — они поставляли задвижки для объекта в Красноярске. Там специфическая среда — попеременное воздействие паров метанола и конденсата. Предложили вариант с дополнительным уплотнением по шпинделю из никелевого сплава. Работает уже третий год без нареканий.

Что в итоге имеет значение

Если обобщать опыт, то для фланцевой задвижки с выдвижным шпинделем критичны три пункта: контроль геометрии клина при термообработке, соосность седла и шпинделя, а также стойкость уплотнений к знакопеременным нагрузкам. Остальное — второстепенно.

Часто спрашивают про срок службы. При нормальных условиях (неагрессивная среда, t до 120°C) можно рассчитывать на 12-15 лет. Но это если производитель не экономил на механической обработке. Видел образцы, где шлифовка штока была с рисками глубиной до 0.05 мм — такие максимум 5 лет протянут.

В производственной базе ООО Кеке Групп в Цинтяне обратил внимание на контроль шероховатости — там используют портативные профилометры прямо в цехе. Мелкая деталь, но она как раз отличает кустарное производство от серьезного подхода.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с наружной резьбой

Пружинный малоподъемный предохранительный клапан с наружной резьбой -

Плунжерный запорный клапан UJ41HY

Плунжерный запорный клапан UJ41HY -

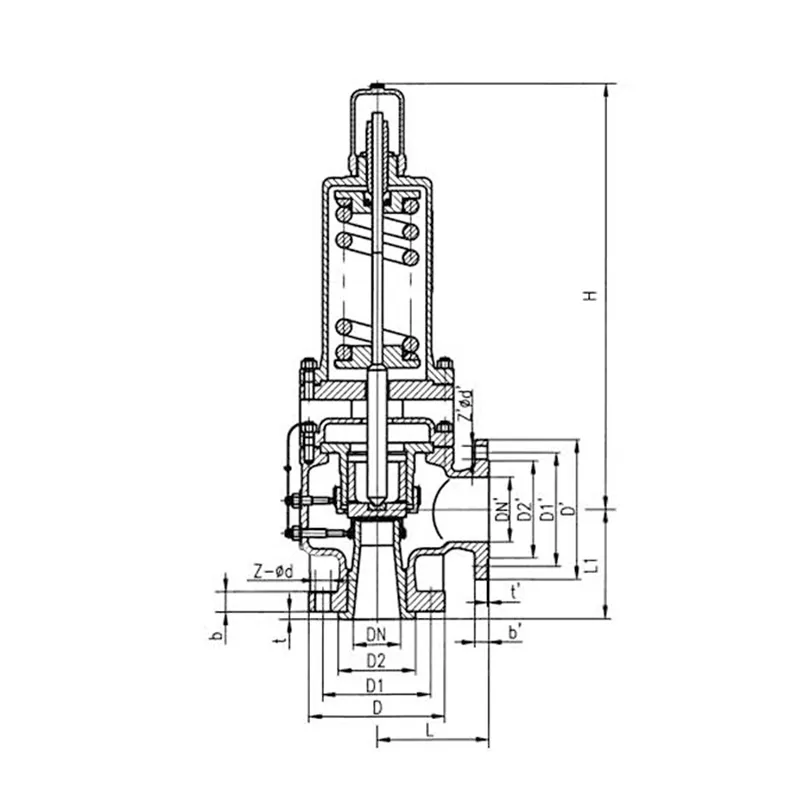

Серия специальных предохранительных клапанов типа TA, A для нефтепереработки

Серия специальных предохранительных клапанов типа TA, A для нефтепереработки -

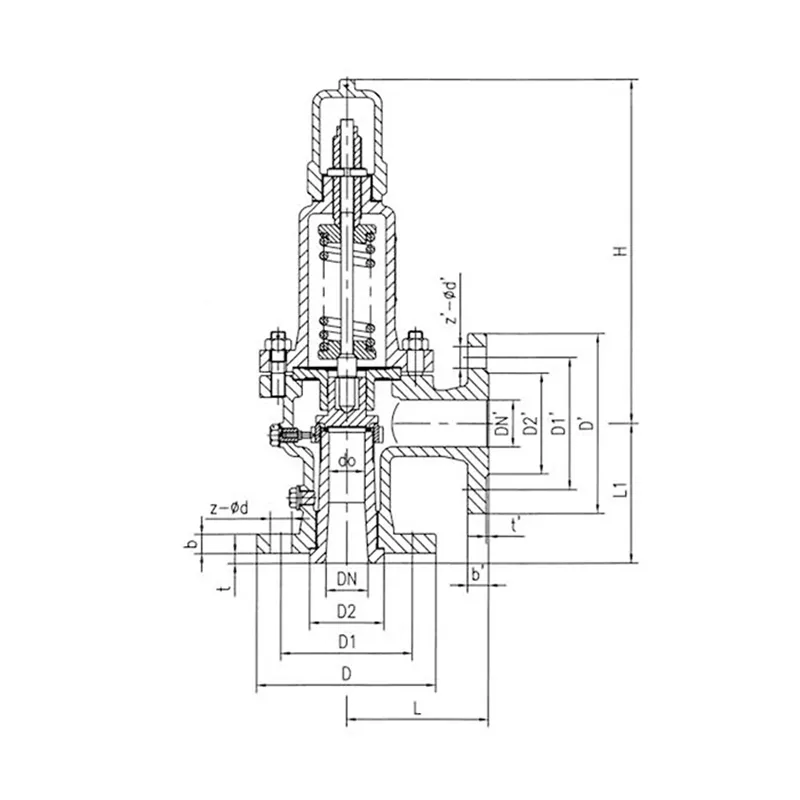

Закрытый пружинный низкоподъемный предохранительный клапан

Закрытый пружинный низкоподъемный предохранительный клапан -

Предохранительный клапан низкого подъема типа A41C класса Pound

Предохранительный клапан низкого подъема типа A41C класса Pound -

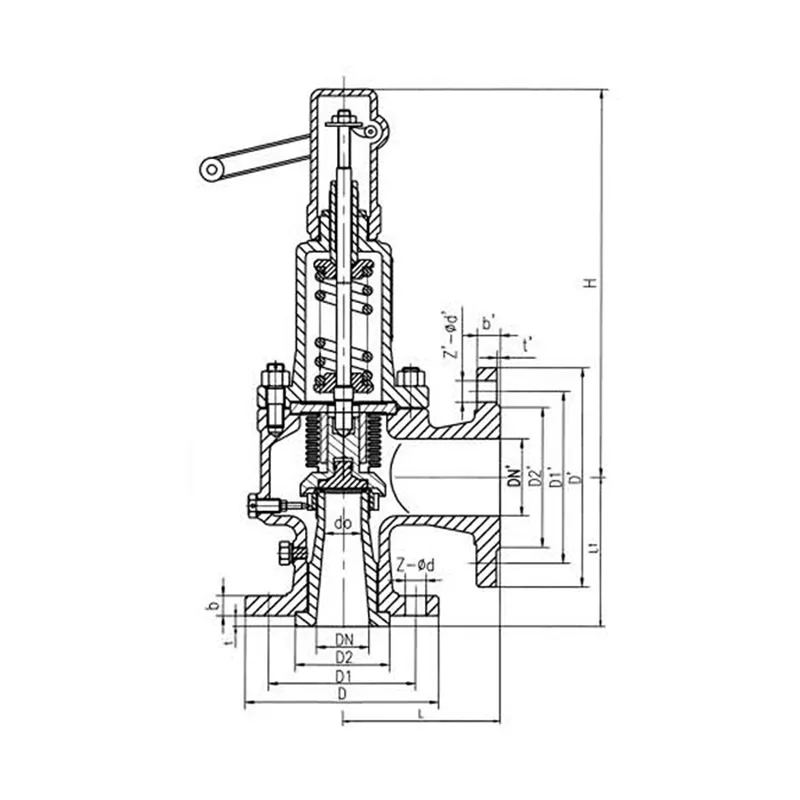

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан с рычагом

Пружинный полнопроходной предохранительный клапан с рычагом -

Вертикальный обратный клапан двойного назначения типа H41S

Вертикальный обратный клапан двойного назначения типа H41S -

Высокотемпературный предохранительный клапан

Высокотемпературный предохранительный клапан -

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA44C, класс точности 1 фунт

Предохранительный клапан с пружиной и балансировочным сильфоном, тип WA44C, класс точности 1 фунт -

Фиксированный шаровой кран с болтовым соединением

Фиксированный шаровой кран с болтовым соединением -

Пневматический поворотный клапан

Пневматический поворотный клапан -

Вакуумный предохранительный клапан отрицательного давления

Вакуумный предохранительный клапан отрицательного давления

Связанный поиск

Связанный поиск- Предохранительный клапан pn40 завод

- Клапан предохранительный фланцевый завод

- Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая заводы

- Оптом ножевые задвижки с электроприводом

- Кран шаровой стальной газовый производители

- Клапан предохранительный пружинный латунный

- Оптом шаровой кран из нержавеющей стали

- Задвижка pn10 производители

- Высококачественный электрический шаровой кран

- Задвижка под производитель